A 100 años del nacimiento de Haroldo Conti, uno de los 30.000 desaparecidos por la dictadura militar, el escritor Juan Bautista Duizeide repasa su vida, su obra y su militanica en una clave de lectura del presente.

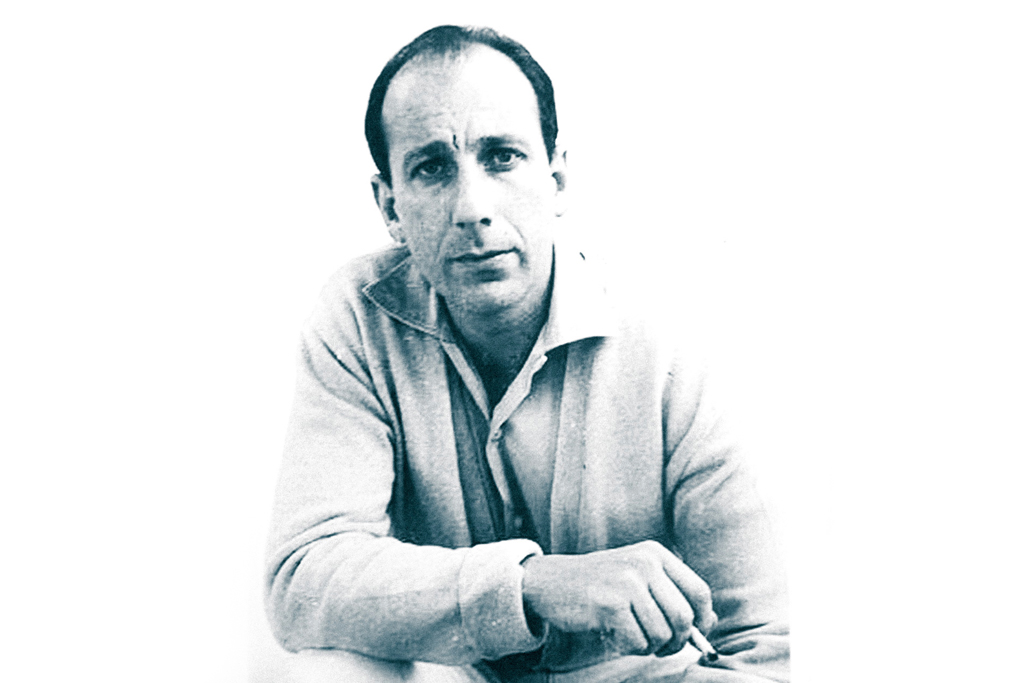

Este domingo 25 de mayo se cumplen cien años del natalicio de Haroldo Pedro Conti, venido al mundo un 25 de mayo en Chacabuco, Provincia de Buenos Aires. Autor de la novela Sudeste y de compilaciones de cuentos como La balada del álamo Carolina, en su vida supo ser seminarista, piloto de avión, navegante aficionado y militante político. Integra la lista de los 30.000 detenidos desaparecidos por la última dictadura, y su figura carga con la paradoja de ser menos leído que homenajeado.

“Conti era alguien que había ganado el premio literario más importante en lengua castellana que había en el momento, que era el Barral”, cuenta Juan Bautista Duizeide en diálogo con ANCCOM, “Era alguien quizás no tan leído como otros autores de la época, pero que estaba muy presente en el sistema cultural y mediático. Había muchísimas entrevistas; llegó a salir en la tapa de la revista Gente. Y sin embargo unos pocos años después no se conseguía nada de él en ninguna librería.”

Duizeide es autor del libro Alrededor de Haroldo Conti, publicado el año 2013 en la colección Cuadernos de Sudestada. También es académico, periodista y piloto de buques de marina mercante. Amante del mar y de los ríos, residente del Delta de Tigre, en su vida se acumulan paralelismos con el autor que lo marcó; autor a cuya obra llegó, según relata, por accidente.

“Hurgando en una mesa que estaba afuera de la librería Hernández, en la avenida Corrientes, di con un libro que me llamó la atención básicamente por la tapa, que es una pintura del Delta. Y cuando lo abrí y leí la primera página me cautivó esa prosa. Yo en ese momento, a fines de 1983, era estudiante de primer año de la escuela de náutica y mi familia había caído en bancarrota, así que solamente podía comprar libros muy en oferta, como ese. Luego me enteré que la librería Hernández había guardado en un espacio tapiado un montón de libros que era peligroso exhibir. Cuando empezó el deshielo democrático, los sacaron a la calle y los pusieron en oferta, y ahí di con él: era la novela Sudeste. Y de a poco fui reconstruyendo su obra porque no estaba por ningún lado, no era fácil de conseguir…”

¿Qué significaba ser un escritor desaparecido el 83?

No estar en el espacio público (incluso para gente que había estado muy presente en el espacio público) y estar estéticamente condenado. A mí me parece que hay algo de eso que dura. Además, había como una especie de estigma sobre buena parte de la producción cultural argentina de la década del sesenta e inicios de los setenta. Yo pude comprar Zama, El Silenciero (de Antonio Di Benedetto) y algún otro libro en ofertas muy baratas porque eran cosas que no interesaban; o sea, no era la onda del momento, era algo viejo…

¿Y qué connotación tiene hoy el ser un escritor desaparecido?

Me parece que es un gran problema. Hay una forma en la que dura la desaparición especialmente nociva para ingresar a la obra de Conti, y es qué expectativas crea esa etiqueta terrible de desaparecido. Por supuesto que ningún escritor quiso ser desaparecido: por más militante que fuera, nadie quería desaparecer –es algo criminalmente impuesto-. Pero además de esa circunstancia, sucede que la etiqueta de desaparición, un poco con la metáfora visual de los ‘siluetazos’, tiende a homogeneizar: a suponer que existencialmente, políticamente y sobre todo estéticamente, eran lo mismo un poeta visionario, casi maldito, como Miguel Ángel Bustos, un cronista como Enrique Raab, un periodista como Rodolfo Walsh o un narrador como Haroldo Conti. Y todos son desaparecidos, pero se parecen bastante poco entre sí. Entonces ahí en principio hay un achatamiento de la densidad y de la riqueza literaria, que es la que nos importa para pensar en un escritor. Y en el caso de Haroldo Conti sucede algo: por un lado, hay gente a la que, aún hoy, toda cosa que huela a años sesenta, años setenta y militancia les da una suerte de alergia y, por el otro, hay un público joven, militante, comprometido, que toma un libro como la novela Sudeste, que es una obra maestra, o cuentos como Todos los veranos, y se pregunta: ‘¿Y acá donde está lo político?’ O sea, Conti no es como Walsh, que tiene una Carta Abierta a la Junta Militar al cumplirse un año de gobierno, que tiene Operación Masacre; en Conti lo político opera de otras maneras mucho más elusivas y sutiles. Él siempre afirmaba: ‘Yo no escribo la Historia, sino las historias de la pequeña gente’. Si uno se pone a ver con la sensibilidad un poco más abierta y con otras antenas, empieza a entender cómo funciona lo político en Conti, que está profundamente enraizado con las vidas de sus personajes. Nunca está impuesto desde la voz que narra ni desde la ideología o las pretensiones del autor.”

¿Y cómo dirías que aparece, concretamente, lo político en Conti?

Me parece que es fundamentalmente una mirada a ras de pueblo. Hay una anécdota que a mí me gusta mucho, aunque probablemente sea apócrifa. A fines de los años 50 o principios de los 60 (Conti jamás lo precisó del todo bien), él estaba haciendo prácticas de vuelo –solía salir del aeropuerto de Don Torcuato en la zona norte de Buenos Aires– para sacar el carnet de piloto civil. Y cuenta que haciendo uno de estos vuelos es que vio el delta, ‘una inmensa mancha verde’, y quiso ya no verlo más desde arriba sino meterse en sus vericuetos, conocer su gente, sus lenguajes, su manera de soñar, de vivir, etc… No importa tanto que haya sucedido o no; lo que interesa es el lugar único que adquiere esta escena de iniciación en su formación como escritor. No importa que sea una ficción: la ficción funciona así. Y a mí me parece que uno de los grandes gestos políticos implícitos de Conti es este ponerse a ras. No ver desde arriba, sino ver a ras de donde ven sus personajes: de lo que piensan, de sus formas de vida; en un punto es casi un trabajo etnográfico. Esto que parece, quizás, desde hoy un poco desvanecido, era una inmensa diferencia de cómo trataban a los personajes populares los escritores del momento. Porque para buena parte de la gente que escribía en la Argentina un personaje como el Boga –una suerte de lumpen de las islas– no tenía ningún interés. Y si tenía interés –en general ese interés era de los escritores proclamados de izquierda– había una mirada con cierto moralismo externo al relato: se le daban una serie de virtudes que supuestamente el militante consciente, que vendría a ser el escritor, sí sabía, y sus personajes populares no sabían. Esto es un problema al narrar, el forzar a los personajes de tal modo. O, un peligro simétrico y parecido, que es suponer que esos personajes del pueblo tienen la verdad de todo. Haroldo Conti logró sortear esos peligros.

Duizeide trabaja actualmente en la Universidad de Humboldt de Berlín, donde imparte un seminario de Estéticas Fluviales. “Buena parte de estar acá en Alemania es por Haroldo Conti”, confiesa, aunque sus obras no formen parte del programa este año. El domingo habrá, sin embargo, un homenaje en la Floating University, sobre los terrenos donde se drenaba el agua del antiguo aeropuerto. La silueta del autor será rellenada por cartas, tapas de libros, y se compartirá una comida en referencia a su último cuento: A la diestra, que representa una cena entre vivos y muertos. Es el eco de una persona que fue, por sobre todas las cosas, un escritor, y como tal sólo vuelve a su esencia al ser leído.

“Solamente existen las lecturas sincrónicas”, prosigue Duizeide: “No hay nada más autobiográfico que la lectura: uno puede inventarse otra cara para narrar, pero no hay manera de leer sino desde nuestra propia circunstancia. Leemos desde 2025 y desde nuestra situación. Por un lado, creo que desde 2025, esa forma de ir hacia lo popular es bastante más nítida de lo que podía ser en 1957, cuando aparece el primer Conti maduro. Visto de lejos, es un año particularmente significativo: es el año de la historieta de El Eternauta y en el que se empieza a publicar Operación Masacre. Oesterheld y su dibujante Solano López trabajan para contar una gran historia argentina y bastante universal como vemos ahora a partir del éxito de la serie, desde un género bastante desdeñado como era el de la historieta; y también el tema de la investigación periodística que en ese tiempo, antes de la novela de no-ficción, no gozaba de mayor prestigio. Eran géneros bastante plebeyos, y también había mucho plebeyismo en Conti por los personajes que elegía. Esto no tenía absolutamente nada que ver con la argentina oficial del momento, fuera de izquierda, centro o derecha: eran todas rarezas, pararse desde esos lugares. Y eso se ve muy nítidamente desde ahora, mucho más nítidamente que entonces.”

Más allá de la novedad que significó en su presente, ¿qué se puede sacar de su lectura para la Argentina del 2025?

Creo que lo interesante que tiene para ofrecer Conti hoy son algunas otras cosas, que son determinados tonos y determinadas formas de construcción. Y creo que, precisamente por esto, puede ser una lectura bastante difícil. Porque podríamos decir que, si Conti fuera un pintor, él no trabajaría con colores puros y crudos, sino con infinitos matices. Eso me parece sumamente interesante: ese nivel de sutileza narrativa, que llega a estar en el límite con la poesía. En Conti lo más importante es la trama: básicamente narra un ambiente, nos da a disfrutar un lenguaje. Me parece que eso es lo que pueden encontrar lectores nuevos, los lectores más jóvenes.

Nuevos artistas disidentes

Desde su militancia en el ERP, Haroldo Conti fue un escritor perseguido que era muy consciente de su vigilancia. Ya en los tiempos de la Triple A, con el tercer peronismo, estuvo en la mira del terrorismo estatal. El no ir al exilio tras el golpe de Estado fue como enfrentarse de cara al pelotón.

La actual coyuntura mediática nos enfrenta a nuevos gobiernos de retórica autoritaria, al que se contraponen personajes de la cultura que encarnan nuevas formas, también mediáticas, de confrontación: Lali vs Milei, Dillom vs Caputo, Taylor Swift vs Trump, Bad Bunny vs las inmobiliarias. ¿Hay alguna continuidad con estos nuevos artistas disidentes? ¿O son solamente una mímica vacía de lo anterior?

“Me parece que hay algunas leves continuidades y también grandísimas diferencias”, marca Duizeide, “En la redacción de Crisis, en donde trabajaba Haroldo Conti, todo el tiempo recibían amenazas. Amenazas que no significaban bravuconadas como las que puede efectuar Milei, sino que rápidamente se convertían en penas de muerte concretas; extrajudiciales y extralegales, pero concretas. La censura también era un dato real: de libros, de películas, de revistas, de músicas que se aconsejaba no difundir. Me parece que ahí hay una diferencia sumamente grande. Pero además la disidencia de un Conti o de un Enrique Raab era sumamente radical. Con esto no quiero enjuiciar a los disidentes actuales, sino en todo caso al uso de la palabra: quizás convendría inventar otra. Porque la disidencia durante mucho tiempo, fuera en la Unión Soviética del estalinismo, o en la Alemania de Hitler, en la Argentina de Isabel, ni hablar en la de Videla, Massera y Agosti, era algo mucho más abarcativo; algo irrecuperable para la sociedad oficial. Los actuales disidentes pueden dar, al menos por ahora, un recital para miles y miles de personas en un lugar central de cualquier metrópoli. Y no exponen, al menos hasta ahora, su integridad física ni sus cuerpos –ahí hay una diferencia muy grande. Yo siento que no somos quienes producimos bienes culturales los que estamos siendo más golpeados por estos gobiernos, sino más bien otros sectores: obviamente los trabajadores, comenzando por los informales, también los jubilados, las infancias pobres… Y en ese sentido hay como una extraterritorialidad, pero no un riesgo tan grande como el que corría en otra época un Haroldo Conti.”

El centenario del nacimiento de Haroldo Conti será conmemorado en su casa museo ubicada en Arroyo Gambado S/N, Tigre 1648, donde el sábado 24 de mayo se realizará una vigilia desde las 10:00.