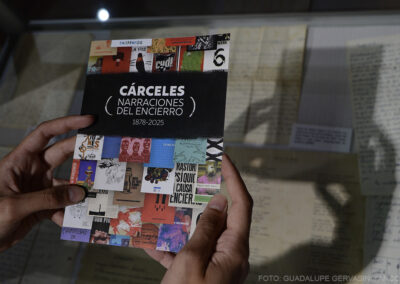

La Biblioteca Nacional exhibe “Cárceles. Narraciones del encierro (1878-2025)”, una muestra que reúne escritos de diversos géneros sobre y desde la prisión.

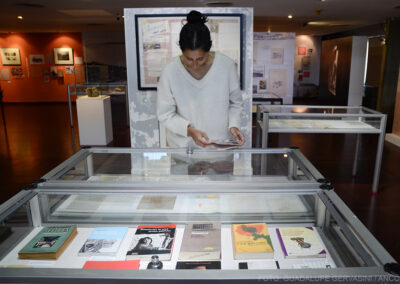

Hasta el 17 de agosto se puede recorrer la muestra “Cárceles. Narraciones del encierro (1878-2025)”, en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Con I Acevedo y Andrés Tronquoy como coordinadores, el espacio pone en relación una amplia variedad de registros textuales que permiten un recorrido por la historia política, social y de la literatura argentina hasta nuestros días mediante escritos de la cárcel para pensar la relación entre sociedad y castigo, cuerpo y escritura.

“Queríamos poner los edificios como una presencia, esos son edificios que se deciden construir de una forma determinada, que se deciden ubicar en un lugar determinado, que hacen como una sintaxis del país y de los cuales surgen un montón de relatos de adentro, surgen relatos desde afuera, surgen también mitos alrededor de esos lugares, también los fantasmas que generan después de sus demoliciones, los restos que quedan. Cómo eso dialoga también con su época, cómo dialoga posteriormente y cómo dialoga también en los distintos tipos de discursos y de texto”, contó Tronquoy.

Al ingresar a la sala José L. Ortiz, la pared y la puerta del lado izquierdo están intervenidas con fotos gigantes de las penitenciarías de la Isla Martín García, del expenal Buen Pastor de mujeres en San Telmo, el expresidio de Ushuaia y la cárcel de Devoto, reconocidas por hechos y los presos relevantes e históricos que albergaron. Cada imagen de fondo contiene información sobre el lugar de encierro, fotografías en blanco y negro como también a color que muestran su interior, un libro que habla sobre la prisión, recortes de periódicos que informan sobre algún suceso o publican una carta de lectores opinando sobre la prisión junto a las cartas de personas o de algún familiar de quienes habitaron el lugar de encierro. En esta sección llama la atención las cartas que los caciques enviaban al ejército pidiendo la liberación de las mujeres y los niños que había sido encarcelados en la Isla Martin García luego de la Conquista al Desierto.

“Quisimos que tuviera mucha escritura de personas presas. Tratamos de incluir discursos que fueran los que construyen la cárcel en Argentina, discurso científico y también en los medios de comunicación”, contó Acevedo y Tronquoy añadió: “El discurso científico, el discurso legal, el discurso literario, también la cuestión de la cultura popular en el medio de la militancia. Todo lo que se produce, las escrituras que se producen en la cárcel que tiene una potencia muy particular y también cuál es la reflexión colectiva desde los diversos tipos de discursos sobre la cárcel, desde el discurso criminológico, el discurso periodístico. Hay un montón de escrituras muy diversas desde sectores muy variopintos que hacen a una historia del país a través de esa mirilla”.

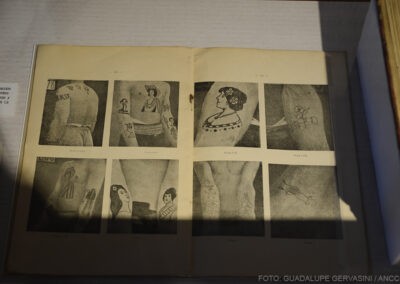

También nos encontramos con el surgimiento del discurso criminológico en nuestro país. La foto de la ex Penitenciaría Nacional, donde se institucionalizo la criminología, se encuentra acompañada por libros sobre el tema junto con imágenes en las que se retrataba a los presos para conocer el universo de los delincuentes y para estudiar los casos de “desviación sexual”.

“Enfocamos mucho en 1878 y el comienzo de Argentina, el Estado moderno, eso también coincide con el nacimiento de la cárcel moderna como se la conoce. Pasa lo mismo que con la literatura, nace un Estado moderno y también una historia de la literatura y de la cárcel. Todo parece estar nuevo en ese momento y con muchos recursos. Entonces podes ver una cárcel nueva como la Penitenciaría Nacional hecha según un modelo de un teórico como Bentham, que quizás escribió hace muy pocos años, o, teóricos de la criminología como Lombroso que son contemporáneos. Y cuando es el centenario de Argentina en 1910, los teóricos Lombroso y Ferry vienen al país, son los invitados principales. Es impactante cuando pensás que la historia de nuestro país, como se lo conoce, nace junto con todas esas cosas empezás a entender también cómo arranca la historia del Estado”, reflexionó Acevedo.

Pero al mismo tiempo podemos ver los discursos que disputan el monopolio del saber, como es el caso del diccionario del lunfardo y la prensa usando lo más espectacular, la relación entre aspecto físico y naturaleza interior. Como también la carta de lector que se opone a las ideas sobre la biología, sobre el discurso fisiológico de los delincuentes.

En una vitrina podemos encontrar un ladrillo y elementos hallados durante las excavaciones arqueológicas realizadas por la cooperativa Arqueoterra en el parque Las Heras, donde se encontraba la ex Penitenciaría Nacional hasta su demolición, como una manera de recuperar y visibilizar la historia de ese lugar.

En otra parte, un folleto que pide por la liberación de los detenidos de Bragado, un hecho poco conocido, nos introduce en la prisión política que comienza con el golpe cívico militar de 1930. Bajo una mirada higienista se comienza a establecer una distinción entre presos políticos y los presos comunes para evitar contagios. Se muestran fotografías, cartas del comité de liberación por los presos de Bragado, de los presos políticos y sus familiares. En este sector se puede ver cartas de los presos políticos que se exhibieron en una muestra anterior: Cartas de Dictadura.

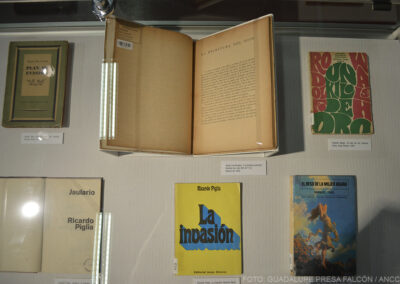

En el fondo de la sala hay un mural de poesía donde se distingue el Diario de Poesía que contiene traducciones de poemas de Juan L. Ortiz que tradujo durante su detención. A su alrededor aparecen diversos poemas que hablan sobre las prisiones y reflejan otros sectores de la muestra como son el poema de Paco Urondo en la cárcel de Devoto, el de un anarquista sobre la prisión de Ushuaia y la canción Pabellón Séptimo del Indio Solari.

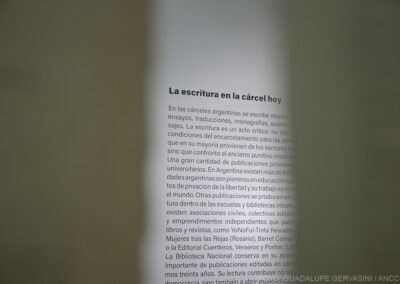

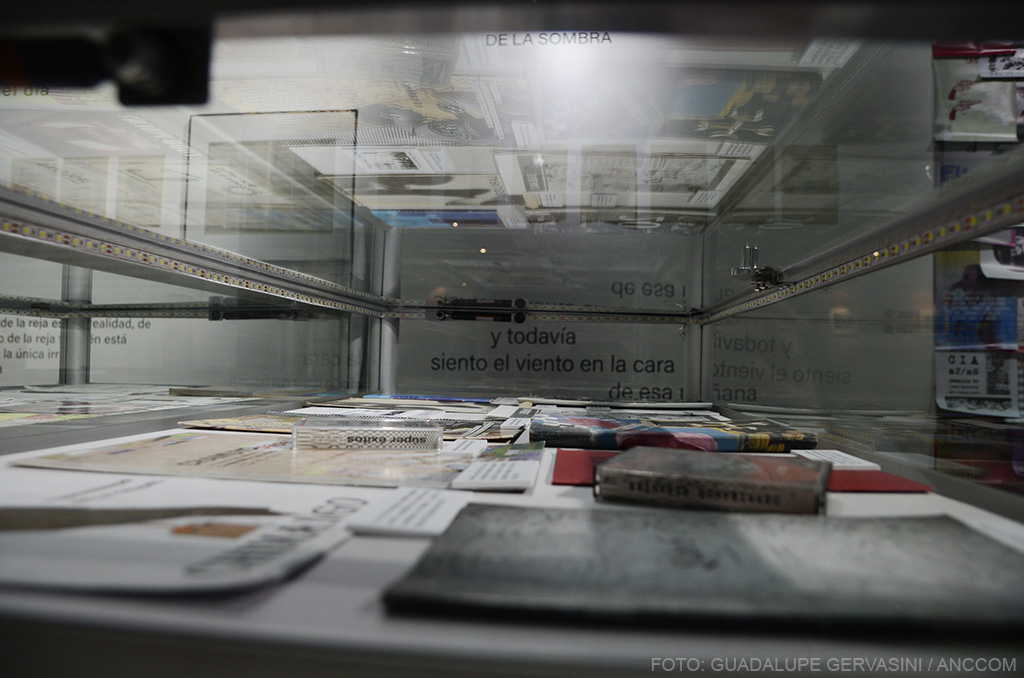

La exposición finaliza con la escritura en la cárcel en la actualidad. Una amplia, colorida y variada producción que se realiza en los lugares de encierro, en distintos formatos y soportes por medio de los programas de educación superior que funcionan en esos lugares. Algunas de esas producciones son publicadas por cooperativas, editoriales y talleres gráficos para circular por ferias, encuentros y redes relacionadas con la temática. Sin embargo, rara vez se la puede encontrar en las librerías o bibliotecas.

“Para nosotros también era muy importante resaltar, por eso la parte conclusiva un poco de la muestra, es la actualidad de los últimos 30 años, que en la cárcel se escribe mucho, dice Tronquoy y agrega: “Que una institución como la biblioteca, que muchas veces muestra documentos canónicos, también pueda mostrar y poner a la par de un escritor como Bioy Casares un texto inédito de una persona que está en la cárcel actualmente es muy valioso”.

La mayoría de los documentos que se exponen pertenecen al archivo de la Biblioteca Nacional eso les permitió a los coordinadores tener los materiales a su alcance a la hora de seleccionar los documentos para la muestra.

“Primero buscamos los materiales o los estudios académicos que nos dieran una guía bibliográfica. Por ejemplo, el libro de Lila Caimari Apenas un delincuente es un libro modelo porque habla de la historia del crimen en Argentina, la historia de la cárcel y ese libro fue un eje importante porque a partir de ahí tomamos el material de la hemeroteca, los diarios o las referencias a la literatura. Otro eje importante fueron varios estudios de Juan Pablo Parchuc, que pertenece al foco más contemporáneo, es uno de los responsables de UBA XXII, el programa de Educación en Cárceles de la Facultad de Filosofía y Letras y coordina, además, una red de Universidades Nacionales, gracias a todas las referencias de unos trabajos de él fuimos conectando un arco muy grande. Hay otro estudioso, Pablo Arias, que hizo su libro con una beca de esta de esta biblioteca, de la Dirección de Investigaciones, que estudiaba cómo se encarceló en la isla Martín García que era un campo de concentración a los indígenas a fines del siglo XIX, y qué pasaba con las mujeres y los niños que eran distribuidos en la ciudad como servidumbre”, contó Acevedo.

Sin embargo, algunos registros fueron prestados para que los visitantes puedan conocerlos. Como es el caso de las cartas enviadas por los caciques, son una reproducción de material que se encuentra en el Archivo General de la Nación. Y un adoquín pintado junto a unas imágenes a color. “El adoquín esta prestado por un grupo de artistas del “Proyecto Martín García” y los recuadros con imágenes a color son de un video donde hacen una performance que consiste en sacar un adoquín de la calle Florida, que es algo que pertenecía a la Isla Martín García porque a los presos les hacían fabricar adoquines, los recuperan y lo llevan de vuelta a la isla”, concluyó I Acevedo.