Jul 12, 2015 | inicio

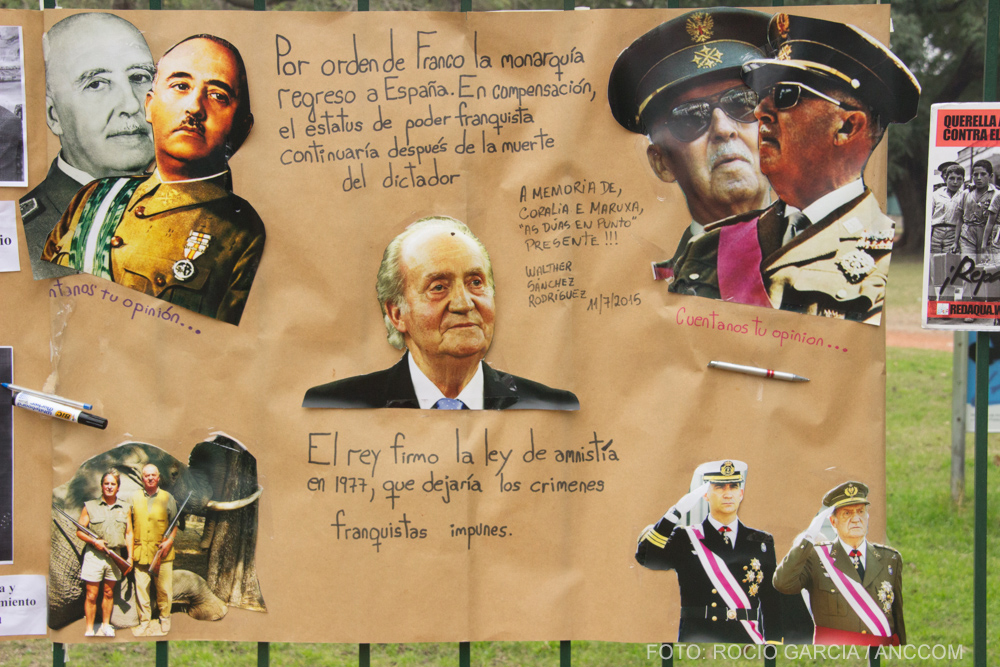

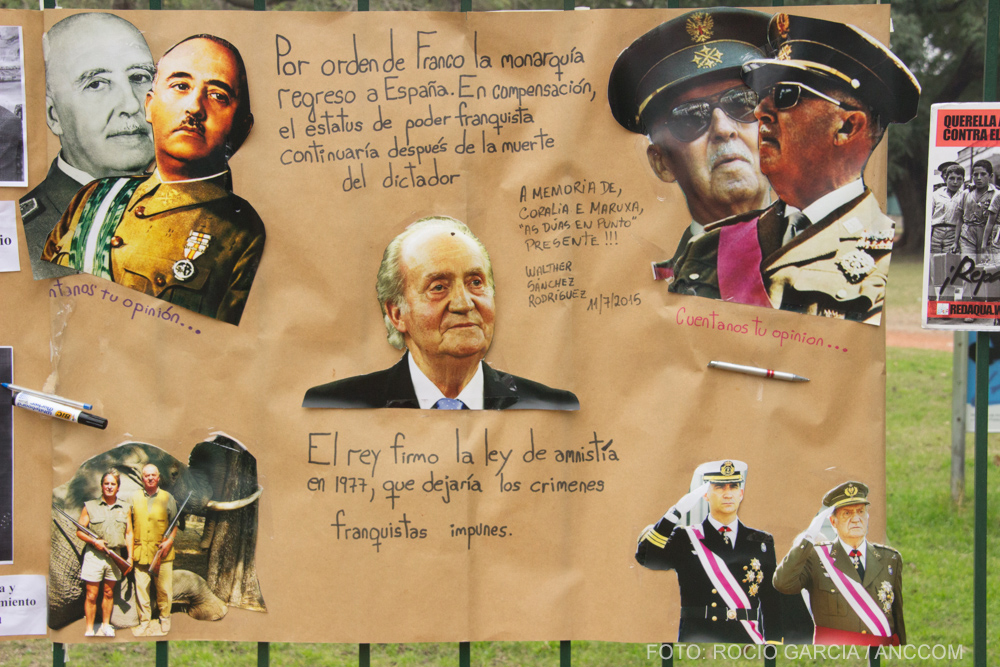

«La ley mordaza es el franquismo», sentencia Xoán Negreira. Las dos temáticas se entrecruzan durante la jornada del sábado 11 de julio, en la que un grupo de descendientes de españoles se manifestó frente a la embajada de España para reclamar la extradición de 19 represores de la dictadura de Francisco Franco a Argentina y, a la vez, criticar la denominada «ley mordaza» que entró en vigencia el último 1° de julio.

«Estamos acá porque solicitamos la extradición de 19 represores y genocidas españoles del franquismo que han sido imputados por la justicia argentina y que el reino de España hoy, impunemente, los acobija y no los extradita», explica Negreira, miembro de la Agrupación Federico García Lorca, la organización que convocó a la manifestación. Además del pedido expreso a la diplomacia española, la actividad contó con una serie de shows artísticos con bandas, conjuntos de danza, una lectura de una obra teatral y radio abierta. «Estamos levantando la voz para pedir justicia por los cientos de miles de personas que fueron acribilladas, perseguidas y torturadas dentro del franquismo», dice Negreira a ANCCOM.

«Argentina es el único país en el mundo que tiene una causa contra el franquismo», señala Inés García Holgado. Ella, junto a Adriana Fernández y Darío Rivas son los tres querellantes que llevan adelante el juicio en Argentina contra los represores españoles. «Lo que queremos es que se visibilice la causa en Argentina. Para nosotros, que somos familiares, es muy importante que se sepa que en España hubo un genocidio. Se lo toma como que fue una guerra civil», agrega Inés.

Las dos mujeres son argentinas, ya que sus padres escaparon de las persecuciones. En el caso de Inés, perdió a su abuelo, mientras que Adriana a sus tíos y a su abuelo. Se vieron obligadas a presentar la causa en Argentina porque «en España se habían cerrado todas las puertas».

Manifestación en la embajada española de la ciudad de Buenos Aires.

«Baltasar Garzón agarró la causa en el 2006, la Audiencia Nacional no le permitió continuar y solo quedaba la Argentina, con el principio de justicia universal que permite, aunque el delito se haya cometido en otro país, juzgar los crímenes de lesa humanidad», relata Adriana. Y es que en España, como subraya Inés, «estos crímenes no se consideran de lesa humanidad, se consideran prescriptos”.

La novedad de la causa, que fue la chispa que encendió la idea de hacer esta manifestación, fue que la jueza Servini de Cubría pidió la extradición de los 19 torturadores, entre los que se encuentran ex ministros y familiares de ex funcionarios y hasta un médico involucrado en el robo de bebés, y el gobierno español se negó.

«Queremos que la sociedad española sepa la historia completa y no la oficial, que fue la que impuso el franquismo. No estamos abriendo heridas, estamos tratando de que se cierren», expresa Inés.

«España es un cementerio. Por todo el país hay fosas comunes. Hay gente que sabe dónde están sus familiares y los jueces no los autorizan a sacarlos», cuenta Adriana. «Hay todavía 114.000 personas que están en fosas comunes y que hay que exhumar. El Estado español no se hace cargo ni de las exhumaciones y mucho menos de los ADN», añade Inés. Según sus datos, durante la dictadura de Franco hubo 300.000 bebés robados entre 1938 y 1992, 50.000 ejecutados, 400 fosas comunes y 50.600 detenidos entre 1963 y 1977.

«Hace muchos años, no se pensaba que a los genocidas de nuestro país se los iba a poder juzgar acá. La gente viajaba a España a prestar declaración allá. Ahora tenemos juicios de lesa humanidad a lo largo y a lo ancho de todo el país. A lo mejor, con un cambio de gobierno o de mentalidad de la sociedad española, puede suceder lo mismo», indica Inés.

El pedido por justicia a los crímenes de la dictadura franquista se mezcla y entrecruza con la actual crítica a la Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como «ley mordaza» en España. «La ley mordaza es el franquismo. No se puede acompañar el reclamo de las personas que perdieron sus casas por deudas con los bancos, o al hacer cualquier pronunciamiento en las redes sociales ya se es imputado y juzgado por la justicia española por esta reforma del Código Penal. Para nosotros, no hay libertad de expresión. Eso es dictadura», plantea Xoán Negreira.

Pablo Estruga es uno de los fundadores de Podemos Argentina y Oscar Leguizamón es el secretario general del Partido de la Victoria.

Junto a la Agrupación Federico García Lorca, participó también la representación argentina de Podemos, el partido político español que surgió el año pasado como forma de canalizar y organizar los reclamos que surgieron con el movimiento de los «indignados».

Pablo Estruga, nacido en Ibiza, llegó a Argentina en enero de 2014 porque tiene familia en Mendoza. Venía de participar del #15M y de las manifestaciones de los indignados en Valladolid y Madrid. En Argentina, fundó junto a otras 40 personas la sede de Podemos en nuestro país.

«Podemos tiene un sistema de círculos autónomos -explica Estruga a ANCCOM-. El círculo se creaba y se unía al partido. Surgían asambleas o, como el exilio español es tan grande en los últimos años, núcleos en otros países, como París, Londres, Berlín». En Argentina, ellos trabajan para la difusión del partido de cara a las elecciones generales de noviembre, ya que en Buenos Aires hay 400.000 españoles y descendientes de españoles.

Para Estruga, «con la ley mordaza quieren evitar otro movimiento parecido al que golpeó el tablero en España. Ya es tarde para eso. Es una ley que tiene de vida lo que dure la conformación de un nuevo Congreso. Sea Podemos gobierno o no, vamos a presentar una reforma para derogarla, porque es una ley totalmente retrógrada, injusta y recuerda mucho a la época de la represión».

«Cualquier nuevo grupo político que conforme el Parlamento y con un poco de sentido común, sabe que es una ley que no representa a nadie. Es una ley partidaria, del Partido Popular, al que el PSOE evidentemente no se opone, porque sabemos que en las cuestiones estructurales votan igual. Estamos seguros que va a cambiar bastante el color del Parlamento, por eso sabemos que es una ley que tiene los días contados».

Según Negreira, «hay un pacto que se ha hecho en el año ’78 donde el bipartidismo, el Partido Socialista Español y el Partido Popular, la derecha franquista que se ha refugiado en la democracia con este partido, han pactado el silencio, el perdón hacia los genocidas. Podemos es una fuerza que rompe con el bipartidismo».

«Hay una gran similitud en algunas cuestiones con el 2001 de Argentina, con las asambleas, la participación de las bases y la militancia y la formación de nuevos cuadros, que es lo que necesita España».

Jul 12, 2015 | inicio

Buenos Aires, julio de 2015. El país está sumido en la oscuridad, la sociedad está desmembrada, ya no hay familias, miles de chicos han sido víctimas de la pedofilia, el tráfico de niños ha aumentado, las únicas beneficiadas son las empresas dedicadas al turismo gay. Este es el panorama que habían imaginado aquellos que, desde posturas extremistas y apocalípticas, estaban en contra de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario. Sin embargo, desde hace cinco años en aquella madrugada del 15 de julio de 2010, Argentina es una sociedad más igualitaria.

El proyecto de ley de Matrimonio Civil para personas del mismo sexo fue aprobado por la Cámara de Diputados el 4 de mayo de 2010 luego de haber sido tratado por las comisiones de Legislación General y Familia. Con la media sanción, el proyecto ingresa a la comisión de Legislación General del Senado, donde la senadora Liliana Negre de Alonso llevó a cabo la realización de audiencias públicas en provincias del interior para debatir el proyecto. Mientras tanto, los medios de comunicación le dieron una gran cobertura al tema y la sociedad pareció dividirse entre los que estaban a favor y los que estaban en contra. Sin embargo, mientras los primeros daban cuenta de sólidos argumentos para avalar la igualdad de derechos, los segundos apelaban a supuestas verdades inmutables basadas en prejuicios y falta de información. Finalmente, en la madrugada del 15 de julio de 2010, luego de un debate de más de doce horas, el Senado aprobó las modificaciones al Código Civil que permitían el acceso al matrimonio a parejas gays y lesbianas. Con 33 votos afirmativos y 27 negativos, Argentina se convertía en el primer país de Latinoamérica en tener una ley de este tipo.

La ley de reforma del Matrimonio Civil es la número 26.618 y reemplaza los términos “hombre” y “mujer” por “contrayentes”, al tiempo que “todas las referencias a la institución del matrimonio que contiene nuestro ordenamiento jurídico se entenderán aplicables tanto al matrimonio constituido por dos personas del mismo sexo como al constituido por dos personas de distinto sexo”.

Martina y Leslie. julio de 2015. CABA.

Derechos reservados. Antes de publicar esta imagen contáctese con ANCCOM.

El largo camino

El camino que conduce a la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario se remonta al año 2007 cuando la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), presidida por María Rachid, emprendió una campaña de amparos. Mientras tanto, los medios de comunicación se encargaron de darle cobertura y esto contribuyó a instalar el tema en la agenda pública. Bruno Bimbi, periodista, autor del libro “Matrimonio Igualitario”, también es activista y desempeñó un papel importante en ese momento. Desde Brasil, donde está finalizando un doctorado en lingüística en la Universidad de Río de Janeiro, dialogó con ANCCOM. “Iniciamos recursos de amparo en la justicia, distintas parejas iban al Registro Civil a pedir turno para casarse, le decían que no y presentaban un recurso de amparo. La intención era conseguir un fallo judicial y llegar a la Corte Suprema”. Por otro lado, la FALGBT presentó proyectos de ley en el Congreso. En el Senado “lo presentó Vilma Ibarra y el de diputados fue iniciativa de Di Polina y Silvia Ausburger”, explica Bimbi. En tercer lugar, la Federación busco el apoyo del gobierno. “Hubo todo un camino de trabajo en común, La idea era ir por los tres poderes del Estado y a la vez lanzar una campaña para la sociedad a través de los medios de comunicación para instalar los temas en la agenda pública”, agrega.

De esta manera, varias parejas lograron casarse por la vía judicial. El primer matrimonio entre varones fue el de Alex Freire y José María Di Bello, que habían obtenido un fallo a su favor de la jueza Gabriela Seijas, quien declaró la inconstitucionalidad de los artículos del Código Civil que limitaban el matrimonio a parejas heterosexuales. Sin embargo, cuando obtuvieron la fecha para celebrar el matrimonio, la jueza Marta Gómez Alsina declaró la nulidad del fallo de Seijas, basándose en una incompatibilidad de fueros. Finalmente, gracias a artilugios legales, la pareja logró casarse el 28 de diciembre de 2009 en la localidad de Tierra del Fuego, convirtiéndose en el primer matrimonio igualitario de Sudamérica. Ernesto Meccia, sociólogo e investigador, autor de “La cuestión gay” (2006) y “Los últimos homosexuales” (2011), fue convocado por Seijas para consultarlo acerca del fallo. En el primer libro, Meccia critica la noción de tolerancia, crítica que fue tomada por la jueza para avalar su dictamen. En diálogo con ANCCOM, explica que la tolerancia “lleva en sí misma una especie de contrato des-igualitario; hay alguien que decidió que otro es objeto de su tolerancia. Por lo tanto, si alguien es objeto de mi tolerancia, yo lo estoy mirando desde ese lugar y le estoy adosando atributos que para mí no son modélicos pero yo tengo que tolerar. Yo me atribuyo no solo que tengo los valores buenos sino que tengo la capacidad de tolerar al otro. La jueza Seijas puso que la tolerancia conlleva a priori una definición negativa del otro”.

Martina y Leslie. julio de 2015. CABA.

Derechos reservados. Antes de publicar esta imagen contáctese con ANCCOM.

Unión civil: el antecedente más importante

El antecedente más importante de la Ley de Matrimonio Igualitario es la aprobación de la Unión Civil por parte de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2002. Si bien la medida reconoce algunos derechos, como la incorporación de la pareja a la obra social, solicitar vacaciones en el mismo período y recibir una pensión, no contemplaba otros derechos fundamentales como la adopción conjunta y el derecho a herencia.

Sin embargo, durante el debate acerca de la ley de Matrimonio Igualitario, existían diferentes posturas. Para Bruno Bimbi, había tres posiciones. Por un lado, la FALGBT, que sostenía “que la lucha por el matrimonio era una lucha central y estratégica por los derechos civiles y contra la discriminación y la homofobia.” Por otro lado, el enfoque de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) era favorable a la Unión Civil. Bimbi lo explica de la siguiente manera: “Ellos tenían un doble discurso. Públicamente decían que la Unión Civil era mejor que el matrimonio pero, para adentro, decían que el matrimonio era imposible”. Para él, se trató de “una cuestión de intereses políticos porque el proyecto de Unión Civil” había sido presentado por la CHA en un contexto “donde la discusión por el matrimonio igualitario a nivel mundial era muy incipiente”. La Federación estaba en contra porque la Unión Civil era una institución diferente al matrimonio, lo cual “significaría reconocer que somos ciudadanos de segunda clase. Es colocarte en un lugar de inferioridad, de ciudadano de segunda que no tiene el valor suficiente de acceder a una institución como el matrimonio”. Por último, estaba la postura de algunos partidos de izquierda que planteaban que el matrimonio era una institución patriarcal y burguesa. Al respecto, Bimbi no está de acuerdo, por el contrario, cree que “la aprobación del matrimonio igualitario cuestiona esa carácter patriarcal, machista. Desde el momento en que el matrimonio deja de ser exclusivamente heterosexual, deja de ser orientado a la procreación, y pasa a ser un contrato civil entre dos personas adultas, eso también cuestiona el carácter patriarcal de la figura del matrimonio. Me parece que esos sectores de izquierda tenían una visión tan dogmática casi como los del Opus Dei”.

Martina y Leslie. julio de 2015. CABA.

Derechos reservados. Antes de publicar esta imagen contáctese con ANCCOM.

Un contexto favorable

La Ley de Matrimonio Igualitario se enmarca en un contexto global favorable a las cuestiones de género, donde nuevas identidades y nuevos actores adquieren una visibilidad mayor. Así, los derechos sexuales se empiezan a concebir como Derechos Humanos y comienzan a implementarse políticas públicas en materia de género. Además, las organizaciones del movimiento de la diversidad sexual empiezan a trabajar en conjunto con organizaciones de Derechos Humanos a nivel internacional. Meccia, recuerda que “en 2005, en España se aprueba la ley de matrimonio para personas del mismo sexo y se produce un intercambio de ideas, de militancia, de cuadros políticos académicos”. En ese contexto “se arma un caldo de cultivo interesante para pensar en universalizar los derechos que existen, no a crear derechos especiales para ciudadanos especiales porque no los hay. Empieza a densificarse el tempo político”.

En el ámbito nacional, también se generó un contexto favorable a la demanda de igualdad de derechos por parte de gays y lesbianas. Las organizaciones de la diversidad sexual dejaron de lado su anterior reivindicación de la diferencia y comenzaron a luchar por obtener igualdad de trato ante la ley e igualdad de derechos. Además, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, sancionada en 1994, incorporó la perspectiva de género, se erradicaron los viejos edictos policiales que criminalizaban la homosexualidad y se sancionaron leyes en materia de género y sexualidad como la de Salud Sexual y Procreación Responsable y la de Educación Sexual Integral.

Para Bimbi, “fue un proceso bastante rápido, tres años y medio para un cambio tan profundo y eso demuestra que había condiciones. Creo que hubo un contexto de país. Era el mejor momento del kirchnerismo, que había implementado las políticas en Derechos Humanos, una Corte Suprema más progresista y un debate interesante en la sociedad.” El contexto social y político ayudó pero la FALGBT desempeñó un papel fundamental. “Nos preparamos, estudiamos la experiencia y leímos los fallos de otros países. Tuvimos una buena estrategia política y un liderazgo muy bueno, de dialogar con todos los partidos, buscamos apoyo de organismos de Derechos Humanos, de la cultura. La Federación tuvo una estrategia inteligente y creo que había un espacio propicio en la sociedad”, explica Bimbi.

Para Meccia, “el tiempo político se densificó muchísimo, es decir, un tiempo muy breve pero muy denso a nivel de militancia política y de instalación de conceptos y de imágenes sobre la homosexualidad dentro de la sociedad. Tenemos que pensar en sinergias: una parte del entramado judicial que se había modernizado y secularizado, representación política con gente pluripartidaria, el Inadi. El gobierno aprovechó efectivamente esta coyuntura”. En este contexto, los medios de comunicación desempeñaron un importante rol. “Son escenarios donde se disputan imágenes, conceptos, definiciones, le dio muchísima visibilidad, de la mano de referentes artísticos y políticos.” Bimbi coincide al recordar que los medios “mostraron a parejas que tenían hijos” y esto “ayudó mucho”.

Martina y Leslie. julio de 2015. CABA.

Derechos reservados. Antes de publicar esta imagen contáctese con ANCCOM.

Antes y después

En Argentina, la homosexualidad fue perseguida y castigada, fundamentalmente durante los años de la última dictadura militar. De hecho, muchos gays eran víctimas de las denominadas razzias por parte de personal policial. Al respecto, Meccia plantea que “los efectos de las humillaciones sociales, institucionales, legales y políticas son muy difíciles de remover, sobre todo las humillaciones cotidianas”.

Esa situación, sumada a la falta de leyes que garantizaran el acceso a derechos fundamentales, dejaba a muchas familias sin protección legal ni jurídica. De hecho, podía suceder que ante el fallecimiento de uno de los miembros de la pareja, el otro quedara en la calle. Además, muchas parejas adoptaban chicos ya que la ley permitía la adopción de un niño por parte de una persona soltera sin importar su orientación sexual. De esta forma, se formaron muchas familias. Sin embargo, los niños carecían de la protección legal necesaria.

La sanción de la ley les brindó a esas parejas la posibilidad de acceder al matrimonio y a los derechos y bienes, materiales y simbólicos, que se derivan de él. Ernesto Meccia no sabe si les cambió mucho la vida a las parejas que se casaron “en términos que podamos medir exteriormente” pero mucho “en términos internos, emotivos, afectivo y emocionales”. Y habla del “reconocimiento” y de la “sanación interna”: “que la otra persona te vea como un igual. Imaginá esas subjetividades tan dañadas, una pareja de cincuentones, que estaban juntos desde la época de la dictadura, imaginá que vayan al Registro Civil, la fiesta en la casa, con el viejito de ellos en silla de ruedas. Y ahí estaba el festejo. Ahí estaba la diferencia, no se puede medir, se puede sentir esa diferencia.” Para Bruno Bimbi “la ley es muy importante pero más importante fue que el debate que instalamos en la sociedad cambio la mente de muchas personas, logramos cambiar algunos prejuicios. El día que se votó nosotros ya habíamos ganado”.

Martina y Leslie. julio de 2015. CABA.

Derechos reservados. Antes de publicar esta imagen contáctese con ANCCOM.