Mar 22, 2016 | inicio

La luz entra clara y pareja por el ventanal potenciando, aún más, el ambiente de trabajo. Sentados alrededor de una mesa rectangular toman mate, anotan ideas, se recomiendan libros e invocan a los grandes: a los que admiran, en los que se inspiran. Proponen, debaten, se ríen mientras crean. Así es la redacción de Maten al mensajero, una revista que tiene casi dos años de vida y reúne a historietistas, ilustradores, fotógrafos, poetas, escritores de literatura de ficción y no ficción contemporáneos de diferentes partes del país. Una revista joven hecha por jóvenes que se propone terminar con el prejuicio “la gente ya no lee”.

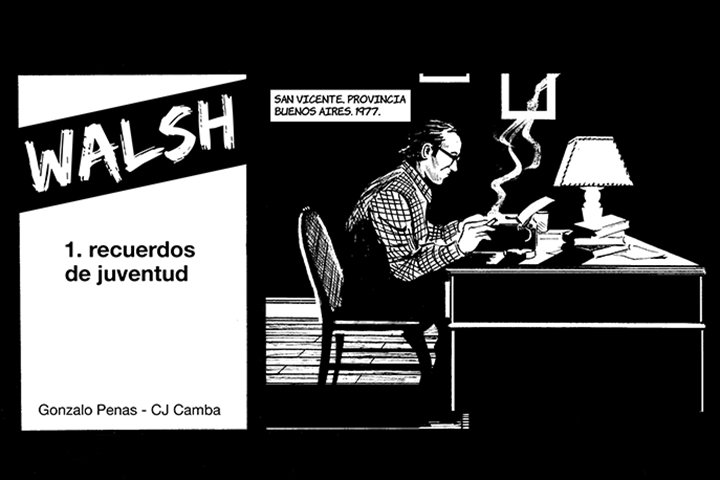

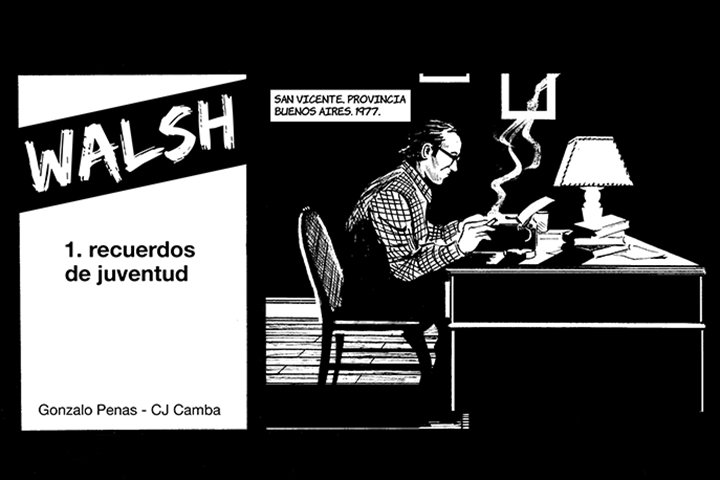

En marzo, por primera vez, la revista publicará un libro y decidió empezar por RW. Rodolfo Walsh en historieta, un bio comic que cuenta la prolífica y comprometida vida del escritor y periodista Rodolfo Walsh, fusilado y desaparecido a los 50 años de edad por la última dictadura militar argentina el 25 de marzo de 1977.

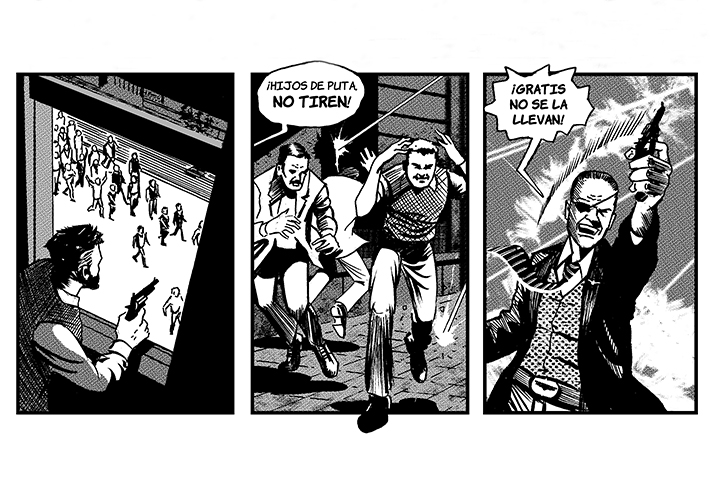

El volumen saldrá a la calle el mismo mes en que se cumplirán cuarenta años de la última dictadura cívico militar que fusiló y desapareció a más de 30.000 personas en nuestro país y marcó a la sociedad argentina y latinoamericana para siempre. La publicación del libro en ese mes no es casual. “Empezar con Walsh es un manifiesto”, dice a ANCCOM Santiago Kahn, director de Maten al mensajero. “Lo que representamos es un Walsh humano, no un superhéroe de historietas, sino una persona que admiramos por su rol intelectual, político y humano”, dice a ANCCOM Gonzalo Penas, el guionista. “Lo que traté de hacer para este libro es que sea atractivo tanto para los que saben como para los que no saben quién fue Walsh”, dice CJ Camba, el ilustrador.

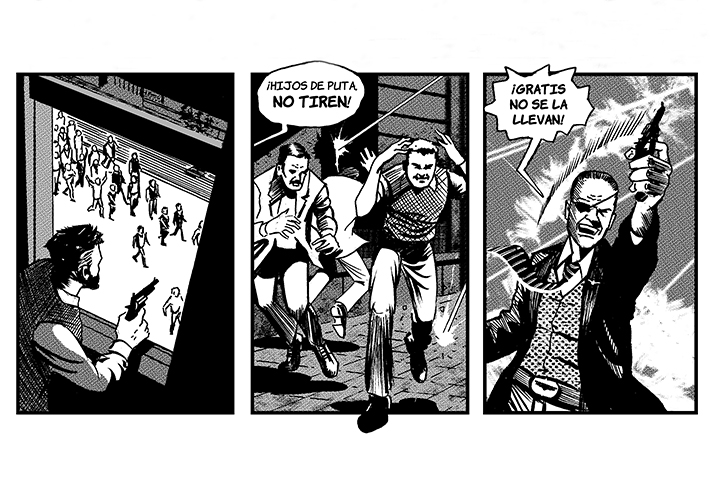

Los autores logran plasmar en el bio comic la esencia de Walsh, un intelectual que comprendió lo que pasaba en su tiempo y no dudó en actuar e intentar informar a todos aquellos que quisieran escuchar. Era un intelectual al servicio de las clases populares capaz de escribir sobre los hechos más complejos de una manera simple pero minuciosa, transgresora. Un intelectual más actual que nunca.

Su etapa en Montoneros, su raíz nacionalista, el peronismo, la experiencia en la agencia de noticias cubana Prensa Latina, la desencriptación de mensajes cifrados, el compromiso con su tiempo, la valentía, su capacidad de escucha: “Un fusilado que vive”, aquella frase que disparó una de las obras cumbres del periodismo argentino, publicada bajo el nombre de Operación masacre. Todo eso está en el bio comic. También las hijas: Patricia y Victoria, la muerte de Victoria, sus amores, los compañeros, el ajedrez, la pesca, los bares, la lectura, las traducciones, los cuentos, sus investigaciones, sus intereses, su casa, la forma de vestir, el diario de la CGT de los argentinos, su labor en el diario Noticias, la creación de ANCLA (Agencia de Noticias Clandestina), la Carta a la Junta Militar, su trágica muerte y desaparición. En forma sintética, poética e impactante, Penas y CJ Camba invitan a transitar por estos tramos de la vida del periodista a través de una voz en primera persona que logra cautivar a quien se atreva a leer el primer capítulo.

***

¿Cómo surgió la idea de una biografía de Walsh en historieta?

GP: La historieta biográfica de Walsh surgió antes de que exista la revista Maten al mensajero. Un día estábamos con Santiago (Kahn) y queríamos hacer un bio comic y tanto a él como a mí, que nos gustan muchas de las historietas de Fierro e historietas nacionales, habíamos pensado en varios personajes. Y Walsh nos resultó el más interesante. Santiago me presentó a CJ Camba y el hecho de laburar de a dos -él como dibujante y yo como guionista- fue todo un desafío. El bio comic se fue publicando por capítulos desde que salió la revista en 2014 y ahora se reúnen todos los capítulos, con algunos agregados más, en un libro.

El primero en tomar la posta y contar cómo empezó la idea del bio comic fue Gonzalo Penas. Porteño, del barrio Parque Patricios, le gusta escribir y no siempre pensando que eso saldrá publicado. “Escribo para buscar salidas”, dice entusiasta. Es Licenciado en Comunicación Social de la UBA, docente de Lengua y Literatura en un bachillerato popular del barrio Flores y periodista cultural. Escribió para la revista Alrededores y el portal Marcha, entre otros. Se autodefine melómano y coleccionista de discos, libros y revistas. Además, tiene publicado un libro de poesías y una antología poética de jóvenes poetas contemporáneos por la editorial La parte maldita.

Santiago Kahn, director de la revista Maten al Mensajero donde se publican las Historietas sobre Rodolfo Walsh.

¿Todo guión biográfico se puede llevar al cómic?

CJ: Sí, hay que ver cómo, pero no creo que haya una imposibilidad. Yo traté de hacer entretenida la historieta, tanto para los que saben como para los que no saben quién fue Walsh. Alberto Breccia, Hugo Pratt, Francisco Solano López, son historietistas que empezaron a dibujar en los años ’50 y son los autores que yo miré antes de hacer este trabajo. No para copiarlos, sino para ponerme en clima. Son tipos que publicaron en la época que transcurrió la vida de Walsh. Uno va y los mira, para ver cómo representaban. Para hacer esta historieta busqué también referencias fotográficas de la época, vi películas de los ’70 para mirar cómo se vestía la gente, es ineludible ir a buscar ese tipo de documentación para hacer una representación más o menos fiel. Hay una parte en la historieta en que aparece un tanque y fui a busqué cómo era el tanque sherman que usaba el ejército argentino, no hago una copia fiel, pero necesito vivirlo para dibujarlo. Tenés que creértelo para dibujarlo. Si no te lo creés vos no te lo cree nadie.

Para CJ pocas cosas son imposibles cuando se habla dibujar. Porteño, del barrio Balvanera, lo que más le gusta dibujar son historietas de terror, trabaja freelance con guionistas de Estados Unidos e Inglaterra. También hace tapas de novelas y ocasionalmente hace ilustraciones a pedido de escritores. No recuerda cuándo se dio cuenta que quería dedicarse a eso pero en algún momento de su vida decidió perfeccionarse en la Escuela Argentina de Historieta y después continuar en la escuela del humorista gráfico Carlos Garaycochea, donde enseñaba Osvaldo Walter Viola (Oswal), un historietista muy reconocido que fue maestro de maestros, trabajó en Anteojito y en los ’70 dibujó al superhéroe nacional Sónoman. “En la clase -cuenta CJ-, Oswal no agarraba una tiza y nos decía: “Así se dibuja una persona”. Él venía a dar clases con libros de (Martin) Heidegger y nos decía que pensemos qué son los personajes: los personajes habitan en nuestra cabeza. Y nos hablaba del ser. Oswal te enseñaba que hay que ser autor, que no nos quedemos sólo con el dibujo, porque de lo que se trata es de contar una historia”.

¿Qué criterios utilizaron para seleccionar los fragmentos de la vida de Walsh?

GP: Nosotros queríamos plasmar que Walsh hizo muchas cosas más que la Carta a la Junta Militar. Quisimos mostrar que fue un gran escritor literario, de los mejores del siglo XX de la literatura argentina. Por eso hicimos hincapié, por ejemplo, en el Premio Municipal que gana en 1953 por Variaciones en rojo. Y también quisimos mostrar qué le pasaba a él como persona, esos choques internos que tenía con él mismo de reconocerse o no reconocerse como escritor, parafraseando en la biografía que se llama “RW” –como la historieta- Walsh se decía a sí mismo: “Soy lento para todo, tardé 15 años en pasar del Nacionalismo a la Izquierda, en terminar un cuento”. Y también tratamos de dar cuenta de toda su vida política y no solamente su etapa en Montoneros o su etapa Peronista, sino también ver de dónde sale políticamente Walsh: del nacionalismo.

CJ: Estaba bueno ver cómo se iba transformando. También nos pasó que su relación con la familia la fuimos imaginando, ficcionalizando. En ningún libro dice que Walsh le daba a su hija Victoria la mamadera, pero nosotros al investigar supusimos que era una persona cálida para con la familia.

GP: Y aparte, por ejemplo, de Victoria sólo tenemos las líneas que escribe Walsh después de la muerte de la hija y algún que otro párrafo cuando ella trabajaba de periodista también. Walsh, en esas líneas, dejó entrever un poco esos vínculos pero tampoco hay tantas cosas escritas de su relación con ella. Entonces, tratamos de ficcionalizarlo en una historieta pero teniendo en cuenta las cosas que decían en esas líneas, no fue que lo inventamos de la nada. Todas las cosas que pusimos están apoyadas en la investigación que hicimos previamente.

¿En qué libros se basaron para el guión?

GP: Con CJ nos intercambiábamos libros, por ejemplo, los que publicó la revista Sudestada, Los años Montoneros; la biografía Rodolfo Walsh. Palabra y acción, que escribió Eduardo Jozami; el libro ANCLA. Una experiencia de comunicación clandestina, de Natalia Vinelli, incluso los papeles personales, y a partir de ese material fuimos delineando qué contar. Si bien a Walsh lo admiro desde que tengo uso de razón, queríamos contar por ahí la parte más desconocida de su historia, porque hay muchas cosas que no se saben de él. Por ejemplo: su infancia, es una ausencia en su biografía. Cuando tuvimos el “qué”, empezamos a pensar el “cómo”. Nos juntábamos en bares. CJ también me ayudó con el guión porque yo vengo del palo de la literatura y cuando empezás a armar un guión lo hacés mucho más literario. Fue muy enriquecedor trabajar juntos y también un desafío: cuando él traía los capítulos cerrados, capaz no era lo que yo tenía en la cabeza, pero muchas veces era incluso mejor.

En la investigación previa al armado de la historieta, ¿qué les impresionó o sorprendió más de la vida de Walsh?

CJ: Yo había leído Operación masacre y me había volado la cabeza: lo vívido que es ese texto, porque te lleva al lugar donde está narrando. Cuando lo leí pensé que debe ser genial hacer la adaptación en historieta. Solano López dibujó la parte del fusilamiento, hizo algunas historietas. Pero, antes de conocerlo a Gonzalo y Santiago, pensaba en hacer Operación masacre en historieta. Cuando aparecieron con la propuesta del bio comic de Walsh también supe que indirectamente en un capítulo iba a aparecer y lo íbamos a incluir. Es uno de los capítulos que más me gustó.

GP: Cuando uno lee los papeles personales, se da cuenta que él no estaba en su rol de escritor, quizás nunca lo estuvo. Por eso también quisimos marcar en la historieta la relación que tenía con sus parejas y con su entorno sobre la escritura, como que ellos lo obligaban a publicar porque si fuese por él no publicaba nada. Otra cosa en la que me detuve cuando releí la vida y obra de Walsh fue su etapa en Noticias, diario de los Montoneros, porque tampoco se conoce tanto. Para volver a ese tiempo de los últimos años de vida releímos Rodolfo Walsh. Los años Montoneros y el libro de Gabriela Esquivada El diario Noticias. Los montoneros en la prensa argentina que tienen mucho material, para que no quede que los últimos años de Walsh sólo fue la Carta a la Junta Militar: existen cuatro años atrás que también son muy importantes y está bueno recuperarlos. En nuestro libro hay una sorpresa que es el material extra a lo ya publicado en la revista Maten al mensajero y está relacionado a la etapa de Walsh en el diario Noticias. Walsh escribe en ese diario una serie de artículos sobre Palestina: lo mandan al Líbano y después va a Palestina y escribe notas que salen del 3 al 17 de junio del ’74, y nosotros quisimos rescatar eso porque es muy actual ese tema. Walsh te habla en el ’74 pero la noticia parece de ayer. Había que hacer algo con eso. Meterlo en el medio de la historieta quedaba raro, entonces lo agregamos en el libro como material extra.

CJ: Ahí tuvimos que hacer algo de ficción porque el único documento que teníamos era la noticia escrita por él.

GP: También hay que pensar en la tirada que tenía ese diario. No era de corta tirada, era de tirada nacional y pensado para clases populares. Todos los intelectuales más rimbombantes de la época y, encima, pensado para las clases populares: es doblemente interesante.

Santiago Kahn: Y además no es muy conocido que Rodolfo Walsh escribió sobre Palestina. Apenas dos años antes de la dictadura existió el diario Noticias y fue como la selección mundial del periodismo: (Francisco) “Paco” Urondo, (Rodolfo) Walsh, (Juan) Gelman, un muy joven (Martín) Caparrós, la hija de Walsh, Victoria. Además, visualmente era muy atractivo. Vos ves esas tapas y decís “está todo inventado”, no se puede hacer algo mejor. La tapa de cuando asesinan a Rodolfo Ortega Peña creo que es la mejor tapa del periodismo argentino, y no exagero. El diario rompía con la idea de la prensa facciosa politizada, y era atractivo: jugaban con las fotos y con muchos recursos, que no era la media del periodismo de ese estilo. Cuando asesinan a Ortega Peña, intelectual, abogado, político y diputado peronista –asesinado por la Triple A-, ponen una foto del cajón, la viuda llorando y una bandera que dice “La sangre derramada no será negociada” y dos líneas que explican brevemente. Eso ocupa toda la tapa y la imagen va a hasta los bordes, era algo muy impensado en la década del ’70. Empapeló el país con eso. Era vanguardia pura en lo estético, político y literario.

CJ: Y ahí también hacía historietas (Héctor) Oesterheld, el creador de El Eternauta.

GP: También está la tapa de Noticias de cuando muere Perón, que la redactó Walsh y dice “Dolor”, todo en mayúsculas, y cuatro líneas que resumen mejor que nadie el peronismo en Argentina.

SK: Igual que la actual revista Noticias ¿no?

Todos: (Risas)

¿Pensaron en llevar algunas investigaciones de Walsh a historieta?

CJ: Me encantaría. Pero más pensé en invertir esa energía en la masacre del puente Pueyrredón por ejemplo.

GP: Después de RW me gustaría hacer otras bio historietas de las otras personalidades que habíamos pensado: Violeta Parra, Alejandra Pizarnik, Julio Cortázar. Siempre quedan cosas en el tintero y posiblemente el día de mañana salga otra bio historieta en Maten al mensajero.

SK: También hay un uso pedagógico de este libro. Enganchar a los pibes con la historieta para explicarles quien es Walsh. Por eso lo importante de que sea atractiva y entretenida.

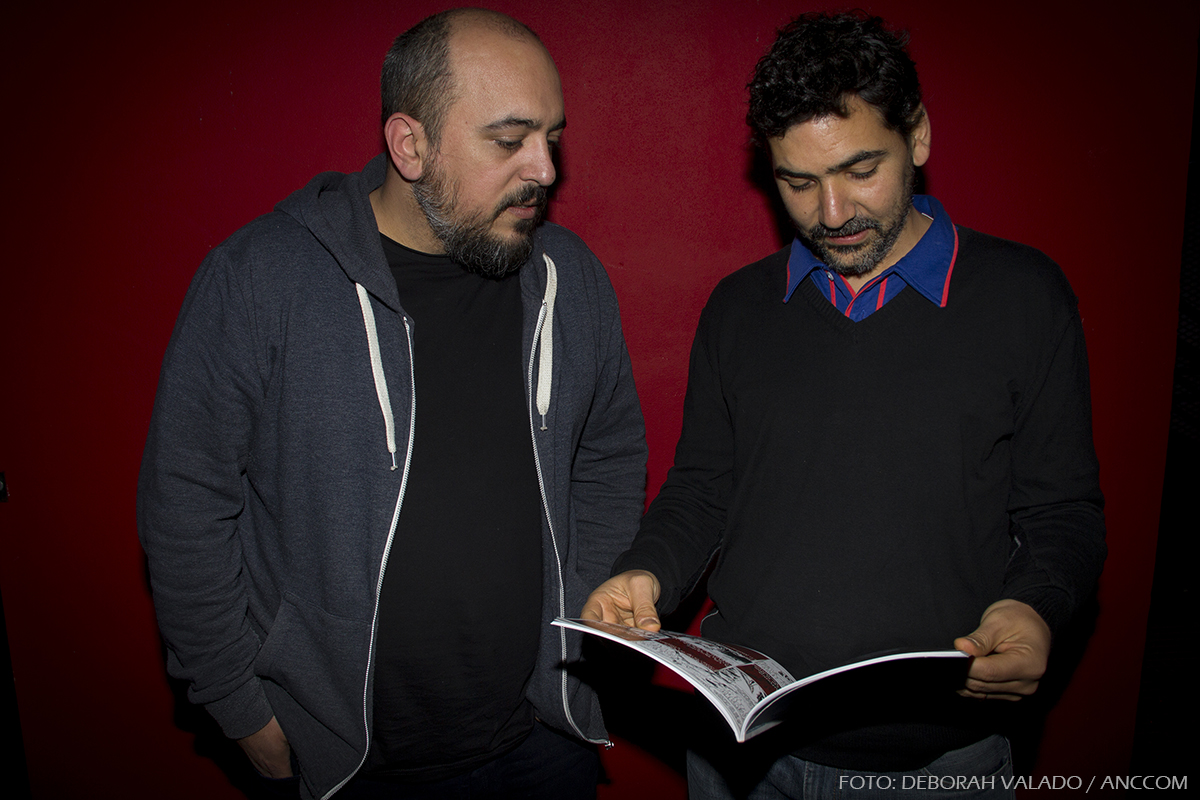

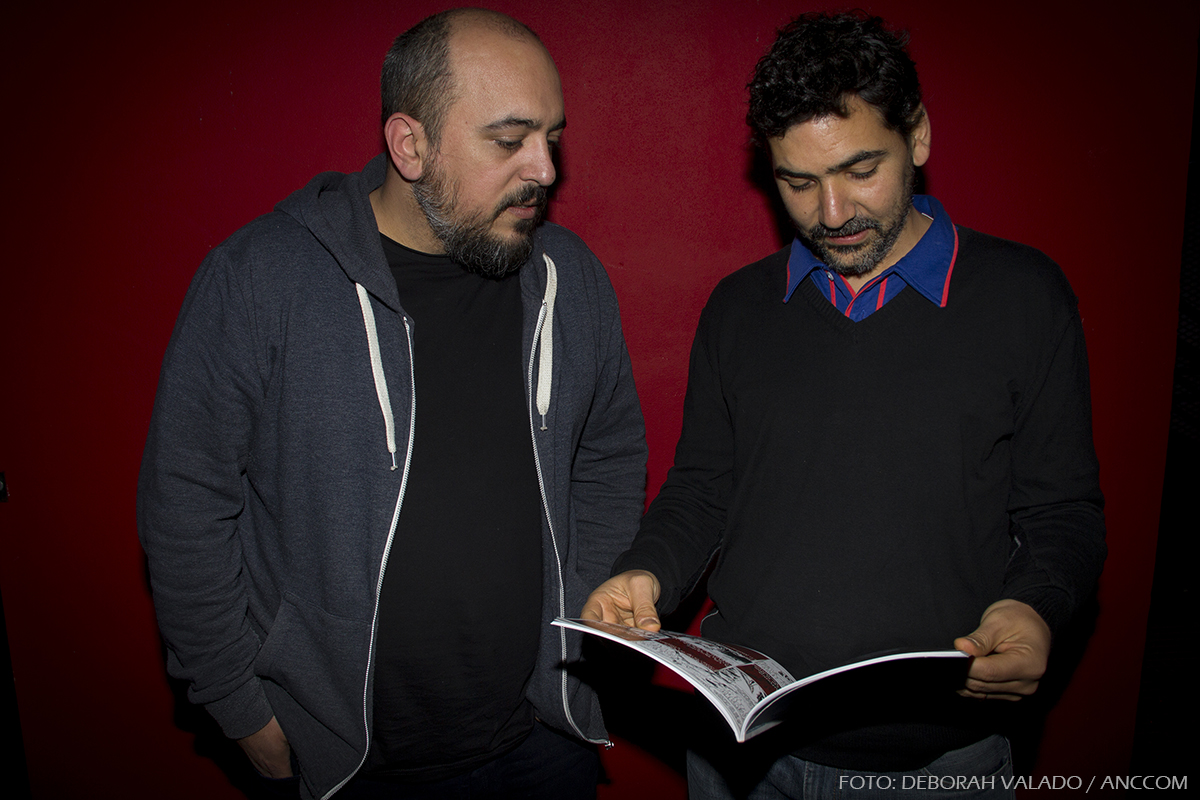

CJ Camba (Ilustración) y Gonzalo Penas (Guión), autores del libro «Rodolfo Walsh en Historietas».

¿Cómo empezaron con la revista Maten al mensajero? ¿Cuáles son las perspectivas a partir de la publicación de este libro?

SK: La revista surgió porque vimos que faltaba un espacio que recuperara la manera de publicar de las décadas del ‘40, ‘50 y ‘60 que para mí fue como la edad dorada de la literatura en revistas. La idea de que las publicaciones literarias no se dediquen solamente a la crítica, sino que tengan mucha producción propia que gestó un montón de cosas que todavía hoy leemos como clásicos. Entonces, un poco se trata de ocupar ese lugar de una manera renovada porque hay géneros y formas de escritura que retomamos y actualizamos, como las aguafuertes, incluso el folletín, publicar por capítulos una novela, que no es nuevo, tiene doscientos o trescientos años la modalidad del folletín. Pero, por otro lado, es hacerlo con gente que escribe ahora, que produce para la revista, que trabaja en función de que se va a publicar de esa manera. Ahora hay una voz de alarma en revistas culturales y editoriales de libros nacionales sobre el impacto que van a tener las medidas de apertura de las importaciones, el aumento de los costos de las impresiones, la producción de papel cartelizada controlada por los dos grandes medios que eligen qué se publica y qué no, y entonces se empieza a complicar todo. Por eso, más que nunca, nosotros pensamos que hay que seguir adelante, hay que salir y mostrar que se puede y hay que elegir lo que se publica, por eso salir con Rodolfo Walsh es plantar bandera en esta discusión. No creo que a Walsh le hubiera gustado que abran la importación de libros.

El ventanal ahora tiene una luz anaranjada. Aún estamos sentados en la mesa rectangular. Ceban el último mate. En unos días tendremos RW. Rodolfo Walsh en historieta en nuestras manos.

.

Nov 10, 2015 | inicio

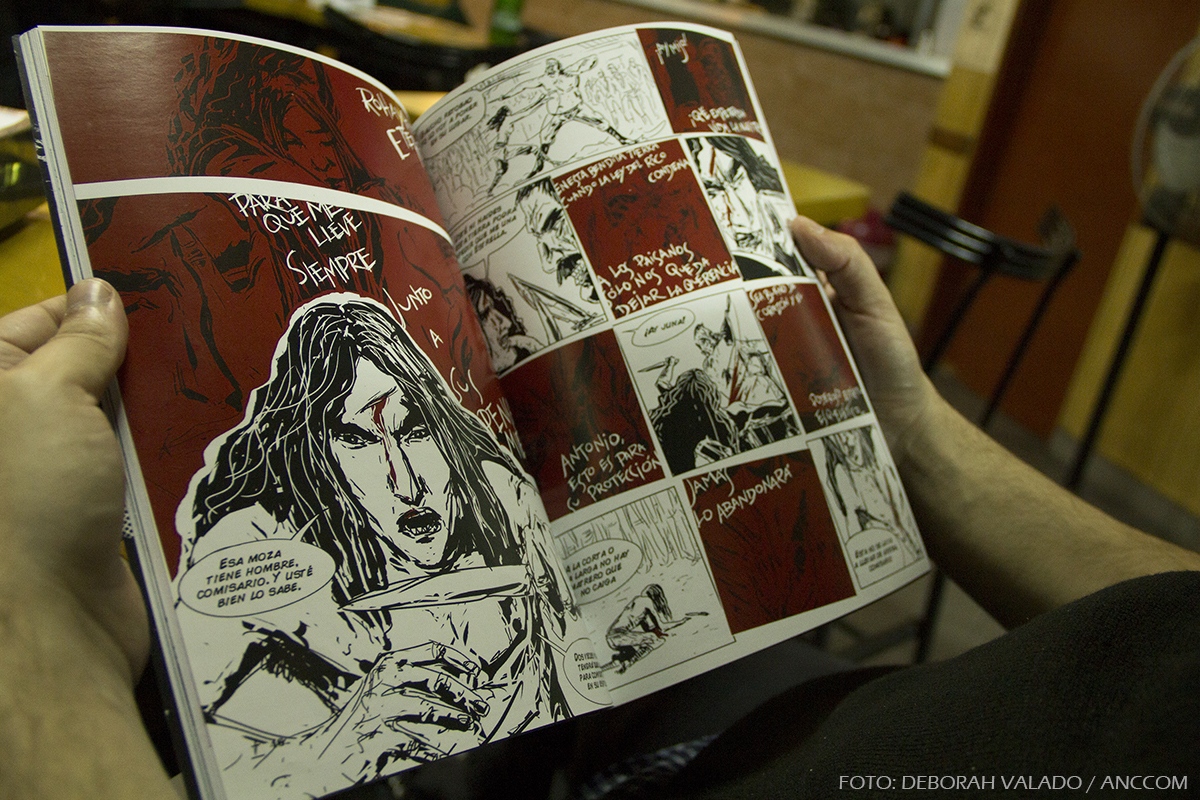

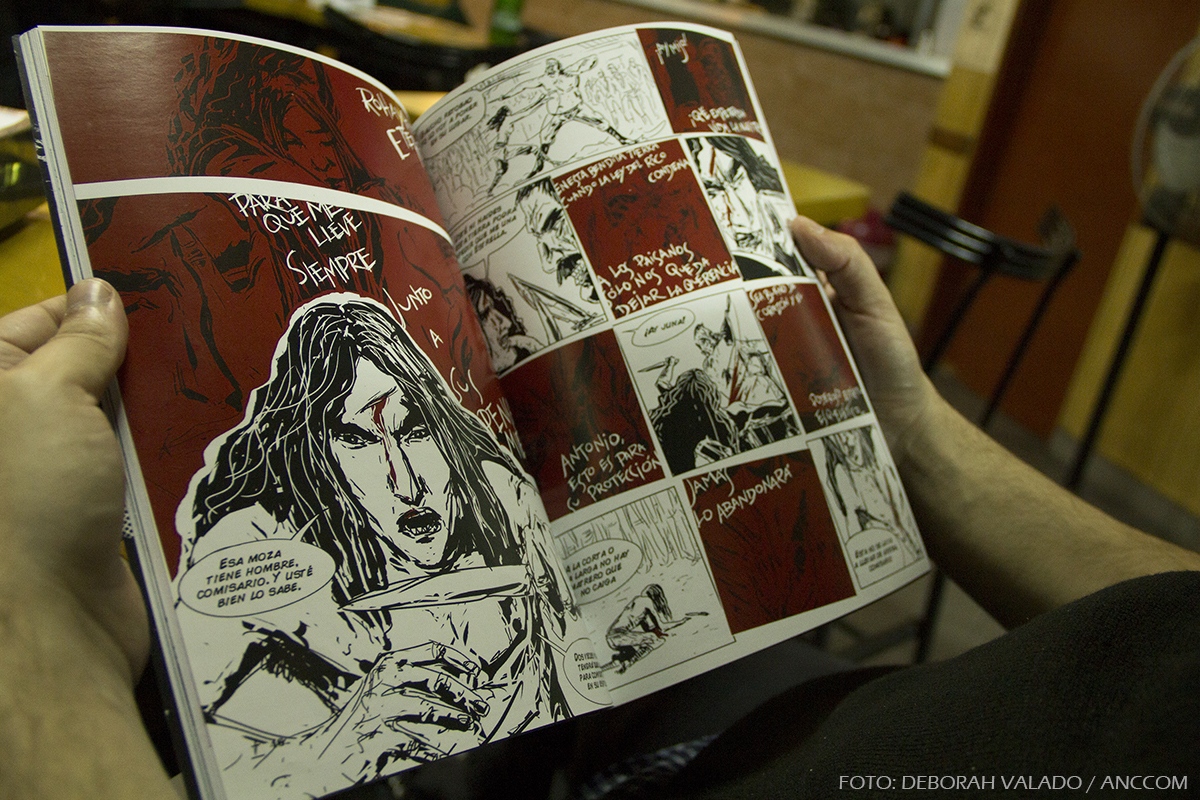

“Quisimos poner en contexto la leyenda de Antonio Gil con la historia de la lucha de clases, la lucha política y social que se vivía en la Argentina en esa época, pero sin desentendernos de un cierto realismo mágico, asumido por la cultura popular que convirtió al Gauchito Gil en objeto de devoción”, explicó Luciano Zdrojewski, autor junto con Facundo Teyo de la historieta que retoma la leyenda del santo popular correntino de fines del siglo XIX.

El primer capítulo de la serie de seis salió en el sexto número de la revista Maten al mensajero, una joven publicación mensual de producciones literarias que convoca a numerosas figuras de la pluma, el dibujo y la fotografía.

“Me interesó porque la historia de Antonio Gil surge desde abajo, es contra-hegemónica. Es una persona común, que aprende de su propia experiencia dentro de un destino que no puede cambiar: desaparecer como todos los gauchos a manos de la ley del Estado que se estaba formando”, explica Zdrojewski, profesor de historia y guionista de la historieta. El cómic recupera los hechos históricos que marcaron la vida de este gaucho correntino alrededor de quien años después se generaría una devoción popular.

«La historia de Antonio Gil surge desde abajo, es contra-hegemónica», explicó Zdrojewski.

Si bien no existe una historia oficial sobre este personaje sí se tienen varias versiones de su vida. Algunas leyendas lo caracterizan como un gaucho violento y desertor; otras lo describen como milagroso y solidario con los pobres. Pero todas coinciden en que Antonio Gil fue contemporáneo de la Guerra del Paraguay y, como tantos matreros, sufrió a manos de un Estado Nación que se abría paso pisoteando a los pueblos originarios y a las tradiciones gauchescas. La historieta busca enmarcar la historia particular de este gaucho como exponente de una devoción popular que surgió con elementos propios del litoral argentino pero que hoy se extiende a lo largo del país transformando a Antonio Gil en “El Gauchito Gil”: santo y mártir del pueblo trabajador.

Facundo Teyo, ilustrador y colaborador de numerosos medios gráficos, editoriales y agencias de publicidad, comenta que el mayor desafío a la hora de encarar la historieta es poder romper desde los dibujos con la imagen que comúnmente se popularizó del protagonista: “Quisimos mostrar al principio de la serie lo lejos que está ese joven de 20 años del mito final; y cómo evoluciona hasta transformarse en el personaje que todos conocemos”.

“Quisimos mostrar al principio de la serie lo lejos que está ese joven de 20 años del mito final; y cómo evoluciona hasta transformarse en el personaje que todos conocemos”, definió Teyo.

Tal como indica Teyo las viñetas del primer capítulo presentan al personaje como un joven sin barba ni bigotes, nada parecido a las imágenes que abundan en los santuarios construidos por los “promeseros del Gauchito”. Si bien su historia fue plasmada en libros, canciones o películas, la novedad del formato cómic le imprime un carácter visual que permite fijar en la trama ciertos momentos claves y situaciones de quiebre en la historia del personaje. “El lenguaje de la historieta es ideal para la historia del Gauchito porque queremos mostrar mucha más acción que descripciones; también porque probablemente el Gauchito haya sido un hombre de mucha más de acción que de palabras”, dice Teyo.

Los autores no consideraron una desventaja la ausencia de una historia oficial sobre Antonio Gil: la transmisión de boca en boca tuvo como consecuencia múltiples versiones sobre la vida de este personaje y eso les permite construir una nueva mirada acerca de su leyenda. “La creencia popular también es una construcción porque no hay nada documentado, entonces las versiones son tan ficticias como la historia que nosotros contamos. Todas las versiones aportan pero si nosotros no quebrábamos la leyenda más tradicional del Gauchito, entonces no podríamos dar una propia”, explica Zdrojewski. “Por ejemplo, el Gauchito era creyente de San la Muerte y nosotros decidimos no recortarle esa parte porque hace a su personalidad y su riqueza”, agrega Teyo.

«El gauchito Gil se disputa entre su propio egoísmo, su rebeldía, contra su destino y sus acciones,» resalta Teyo.

La historieta desanda el camino que llevó a este gaucho del litoral a convertirse en santo de devoción popular e invita no solo a recorrer una historia, de la cual sabemos ya el final, sino a descubrir que movimientos internos al personaje y externos a él, como el contexto político y social, también propiciaron la construcción de un mito que hoy es ampliamente conocido.

“Nuestra idea no es multiplicar a los creyentes del Gauchito pero sí mostrar un fenómeno que brota de abajo hacia arriba y una creencia que hoy tiene una presencia arrolladora”, destaca Zdrojewski. Asimismo, Teyo considera que la característica más interesante del personaje del Gauchito Gil es su propia contradicción: “Él se disputa entre su propio egoísmo, su rebeldía, contra su destino y sus acciones. Se equivoca, cae, se levanta, piensa y vuelve sobre sus pasos. A partir de situaciones que atraviesa cambia su accionar. No es un héroe sin debilidades sino un antihéroe, una persona común ante una realidad y un destino adverso y por eso se transforma en un mito popular”.

La revista Maten al Mensajero es una publicación que explora la forma de dar un giro novedoso en historias que son ampliamente conocidas. Ese fue el caso de la serie dedicada al emblemático periodista desaparecido Rodolfo Walsh, que culmina en este sexto capítulo. El número en el que aparece el lanzamiento de la historieta del Gauchito Gil se puede adquirir en los kioscos de diarios y revistas de la Capital Federal y Gran Buenos Aires y en las librerías de todo el país.

Sep 29, 2015 | destacadas

La historieta argentina goza de un reconocimiento internacional que fue ganado por la calidad de sus obras y el talento de sus artistas. Esta industria local que es requerida puertas afuera carecía de un organismo acorde con las necesidades y expectativas de sus profesionales. Por eso, cuando el pasado 10 de julio se reglamentó la Ley 27.067 por decreto 1329/2015, muchos artistas del dibujo, que participaron en su creación, comenzaron a creer en un Estado que viera a la imagen como parte del patrimonio cultural de una nación y que comience a actuar en consecuencia.

A través de la nueva normativa se funda el Instituto Nacional de las Artes Gráficas (INAG), dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación, que funcionará a partir de 2016 y tendrá como fin fomentar, promover, proteger y difundir el arte del dibujo. También se crea el Registro Único de Artistas Gráficos, Agrupaciones y Asociaciones Afines, en el cual deberán inscribirse los trabajadores y colectivos con personería jurídica vinculados con el rubro. Entre las tareas asignadas al INAG estarán la edición de libros, revistas y publicaciones, la preservación del patrimonio histórico gráfico, la exhibición de obras nacionales y extranjeras, y la participación y creación de planes de estudio. Y dentro de lo que se define como arte gráfico, se contemplan a la ilustración, el dibujo humorístico y la caricatura, la historieta de humor y drama y el arte tipográfico.

Mariela Mosnaim, asesora legal de la Asociación de Dibujantes de la Argentina (ADA), consideró importante la norma no sólo por el aporte del dibujo a la cultura sino también porque supone un avance en la protección de derechos de los autores. Respecto a la realidad laboral reveló: “Los artistas gráficos viven situaciones de injusticia y descuido, cobran muy poco por su trabajo, la contratación es informal, no tienen aportes ni contribuciones jubilatorias (nota del r: y por el momento seguirán sin tenerlas), habitualmente se les exige que cedan los derechos de propiedad y muchos, incluso, los han perdido por las exigencias del mercado”. Por eso, agregó: “Resulta importante que puedan contar con un instituto que los apoye en sus emprendimientos y los ayude a profesionalizarse y difundir sus obras”.

“Hay colegas que tuvieron que vender sus originales para poder comer”, dijo el ilustrador Gustavo Mazali.

El ilustrador e integrante de la ADA Gustavo Mazali dijo: “Hay colegas que tuvieron que vender sus originales para poder comer”. Ni siquiera quienes gozaron del éxito del mercado han podido asegurarse su futuro, y ejemplificó con dos casos concretos. Uno es el de Pedro Seguí, cofundador de Rico Tipo (revista que en la década del cuarenta llegó a tener una tirada semanal de 350.000 ejemplares), quien enfermó y cuya esposa debió vender originales a turistas extranjeros en Caminito, La Boca, para afrontar el tratamiento médico. Y otro es el de Pedro Vilar, portadista de María Elena Walsh en la década del setenta, que tuvo que vender algunos originales de esos dibujos para poder solventar sus gastos.

Paradójicamente, la ley recientemente reglamentada no contempla el motor originario que le dio impulso al reclamo: el derecho a la jubilación. Justamente, Poly Bernatene, ilustrador y encargado de Prensa de la ADA, dijo: “Dibujantes Trabajando nació buscando el propósito de una asignación para casos especiales, ya que desgraciadamente tenemos muchos ejemplos de grandes maestros que terminan en la pobreza y el olvido”. Según subraya, la iniciativa motivó que se reúnan los distintos nucleamientos de dibujantes en un solo grupo. Fue así como se unificaron en la ADA, el ente más antiguo del dibujo, que dejó de lado su tradicional elitismo y actualmente congrega también al Foro de Ilustradores, Banda Dibujada, Dibujantes Trabajando y otras agrupaciones independientes. La unificación fue relevante para potenciar fuerzas ya que, como dijo el ilustrador Juan Manuel Terradas, la profesión “es un trabajo medio ermitaño”. Mazali, que tiene altas chances de dirigir el INAG, completó: “Nos dio la posibilidad de pensarnos mejor frente a las autoridades”.

El plan original de los artistas presentado a distintos diputados contemplaba el derecho a jubilaciones y pensiones. Sin embargo, la propuesta no avanzó en las comisiones legislativas. Por eso, los artistas decidieron apoyar y debatir sobre el proyecto de la diputada María del Carmen Bianchi (FPV), el cual no tenía a la renta por retiro como prioridad.

La renta especial fue finalmente desestimada también porque, de acuerdo a Mosnaim, “es muy difícil incorporar en el Presupuesto Nacional un gasto adicional que no estaba previsto, cuando aún el sector no tiene suficiente fuerza”. En ese sentido, Lito Fernández, veterano dibujante que desde los 13 años trabaja en el mundillo de la historieta, afirmó: “Hay cosas que no pueden postergarse, para los que están ahora ni para los futuros que se vienen”. Debido a esto el próximo paso será pujar por la creación de una Caja Compensatoria, “así los recursos provendrían ya de los propios dibujantes, no del Estado, y con ella se buscará la forma de que se generen dentro del sector los fondos que se destinarán en un sistema solidario a quienes se encuentren desprotegidos a la edad de jubilarse”, añadió Mosnaim, que también estará vinculada como consejera del INAG.

No obstante las cuentas pendientes, los dibujantes convienen en que la norma, directa e indirectamente, es un paso importante para los artistas de la imagen. En palabras de Mazali: “Lo que esperábamos, lo logramos; y nosotros (los dibujantes) vamos a estar a cargo de la institución”. El ilustrador Juan Manuel Terradas lo sintió como “un gol de media cancha”, pero advirtió: “No hay que dejarse estar y hay que desarrollar y expandir el mercado”. Mosnaim, por su parte, señaló la buena predisposición de la Secretaría de Políticas Socioculturales del Ministerio de Cultura, cuyos dirigentes ya “prometieron incluir al INAG dentro del presupuesto para el 2016”.

Y ya por fuera del INAG, Bernatene valoró lo positivo del crecimiento de la ADA, “una agrupación que representa al sector de artistas gráficos en pos de mejoras y reconocimiento de su profesión, por eso es un buen momento para sumarse y ser parte del cambio”.

«Lo que esperábamos, lo logramos; y nosotros vamos a estar a cargo de la institución”, expresó Mazali en su estudio.

De acuerdo con la normativa, no es requisito indispensable integrar ninguna asociación para registrarse. Pero “como decía (Enrique) Breccia: ‘una golondrina no hace verano’”, recordó Fernández, y añadió: “Estamos luchando con un montón de golondrinas, pero hay algunas que están quedando rezagadas. Espero que estas no caigan del vuelo, sino que aterricen y pasen los últimos días los mejor posible”.

Será momento entonces de esperar las designaciones de autoridades y de materializar la letra impresa. Para ello, Mosnaim resaltó la importancia de “saber con qué presupuesto se contará, porque es fundamental tener recursos para que el instituto resulte operativo”. Así la Ley 27.067 será una primera viñeta para una industria nacional de la imagen más próspera, que proteja a sus principales hacedores, los artistas del dibujo.

Actualización 30/09/2015

Sep 9, 2015 | Entrevistas

Tiene 865.000 seguidores en las redes sociales, pero ninguno lo escuchó hablar, ni conoce su cara, ni sabe cuál es su verdadero nombre. Szoka es un humorista gráfico que no publica en diarios ni revistas, que tampoco ha hecho exposiciones, que todavía no ha publicado libros: construyó el camino de la popularidad a través de Y, viste cómo es y el Twitter homónimo, donde a diario sus seguidores comparten, comentan, etiquetan y retwittean los dibujos, las tiras y las historietas que realiza desde hace tres años.

Szoka determinó que la entrevista se hiciera bajo la condición de anonimato. No quiso decir su nombre, ni su edad y descartó la propuesta de una fotografía en su taller. “Prefiero separar mi vida personal de lo que hago con los dibujos –le dice a ANCCOM-. Trato de no mezclar. Incluso cuando me dibujo a mí o a mi familia soy muy cuidadoso, porque la popularidad me pone un poco nervioso. No es que me de miedo, sino que no me gusta. No sólo es algo a lo que no apunto, sino que le escapo ostensiblemente”.

Luego de un mes de contratiempos accede a ser entrevistado en un bar del barrio de Belgrano, en Buenos Aires, para hablar de su proceso creativo, de la repercusión en las redes, y de sus expectativas a futuro.

Sus historietas dan una vuelta de tuerca humorística a la vida cotidiana y a la rutina diaria. Szoka hace foco, entre otras cuestiones, en las relaciones de pareja, en los vínculos con los amigos y los padres, en la soledad, la compañía y las creencias. Otro de sus rasgos es que intenta evitar los temas de “agenda” y elige publicar tiras sobre temas atemporales y amplios que no quedan anclados a un acontecimiento, acaso para que cualquiera se identifique que lo vea.

«Los trabajos de Szoka me gustaron muchísimo”, dice Daniel Divinsky, fundador de la fenomenal Ediciones De la Flor, editor histórico de Quino y Fontanarrosa entre otros, toda una voz autorizada en la materia, que para más, agrega: “Y también puedo decir que sus trabajos tienen el aval del juicio positivo de Montt y de Liniers”.

¿Por qué publicás únicamente en redes sociales?

No tengo la exigencia de publicar todos los días. Me gusta dibujar. Y, tengo que confesarlo, le empecé a tomar el gusto a que a otros le guste lo que hago también. Tomo con pinzas los comentarios como: “Me encantó”, porque también veo a qué otras personas se lo dicen. Ponen “me encanta, sos un genio” y no es tan genio a veces aquel al que se lo dicen. No me refiero a otros dibujantes, sino a personajes de los medios, por ejemplo.

No te gusta la obsecuencia…

La obsecuencia hacia mí me da vergüenza. Porque si supieran…

¿Si supieran qué?

Soy uno que dibuja en la casa y lo sube. La gente tiende a poner “por lo que hacés sos un genio”. Genio es Quino, porque es único.

Szoka es un hombre joven que se presenta como un dibujante –y guionista- amateur y autodidacta, porque no se formó específicamente en bellas artes o dibujo. Primero estudió piano en conservatorio y después hizo la carrera de Diseño Gráfico en la Fundación Gutenberg, profesión a la que se dedica actualmente.

Algunas noches después del trabajo revisa la libretita -en la que lleva anotadas algunas ideas que se le ocurren durante el día- y luego se pone a dibujar y guionar. Cuando termina, escanea el dibujo y lo pinta en Photoshop para, finalmente, subirlo a las redes sociales.

¿Tenés horarios para dibujar y subirlos?

Cuando puedo, cuando tengo un rato. Lo hago a la noche, generalmente, porque trabajo. Todo el mundo sube las tiras a la mañana. Bueno, también todo el mundo publica en un diario ¿no? Pero yo las subo a la noche. Las termino y las subo, tipo a las nueve de la noche, no me aguanto. En eso voy a contrapelo del resto, que publica a primera hora de la mañana.

¿Cuál es el rédito, después de trabajar durante el día, de llegar a la noche y sentarte a dibujar y publicar?

A mí me asombra que a la gente le guste. Es agradable. Me dan gracia las tiras y cuando alguien me dice “me causó gracia tal cosa” y después veo que no es lo que yo quise decir me doy cuenta que hubiese sido aún más gracioso de esa manera.

Szoka es un humorista gráfico tan público como anónimo, no le interesa mostrarse, ni alcanzar la popularidad, pero sí desea vivir de lo que más le gusta hacer: dibujar. Supera, en número de seguidores en Facebook, a Liniers y a Tute, dibujantes a los que también admira. “A mí me gusta dibujar y creo que si nadie te paga podés hacerlo igual y cada vez mejor, con actitud profesional –explica-. La parte más divertida no es la impresión del libro sino el momento en el que estás dibujando. Si vos lográs que te paguen por eso, lo que ganás es poder dedicarle más tiempo”.

¿Cómo empezaste a dibujar?

No empecé a dibujar: en realidad no dejé. Dibujo desde chico. También pasó que muchos empezamos a dibujar porque dijimos: “Ah, mirá, Liniers lo hace de esta manera, a ver yo si puedo…”

¿Fue así?

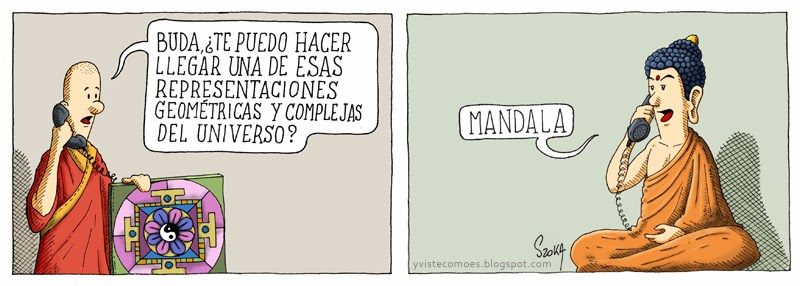

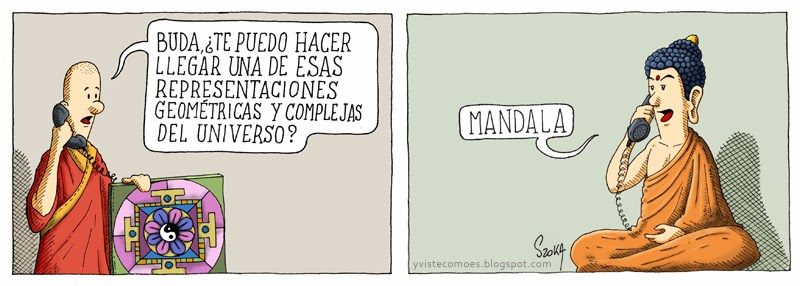

No del todo. En realidad empecé a dibujar las tiras cuando mi viejo se jubiló. No tengo bien claro cómo, pero él estaba aburrido en su casa y yo le había enseñado a usar internet. Le hacía un chiste cuando podía y se lo mandaba por mail. Como no tenía Facebook en ese momento, cuando yo le mandaba un chiste él armaba cadenas de mails y los reenviaba a sus conocidos. Le hacía dibujos muy a mano alzada, después empecé a complejizar un poco y se los mandaba una vez o dos por semana. Al tiempo, hice un blog -hace como tres años- y ahí fui subiendo todo el material. Creo que en 2012 abrí la página en Facebook y linkié el blog y los empecé a subir ahí también. No pasaba nada hasta que a alguno le gustó una tira y se empezó a difundir – si no recuerdo mal era una tira que había hecho del buda donde había un juego de palabras-. Cada tanto hay alguna que por ahí pega y se viraliza, viste como es…

¿Por qué ese nombre para el blog?

¿Por qué ese nombre para el blog?

Tenía que hacer un blog y me pedía un nombre. “Y, viste como es” fue lo primero que se me ocurrió.

¿Y Szoka es un seudónimo?

Es mi apellido.

Tenés 825 mil seguidores en Facebook y casi otros 40.000 en Twitter, ¿cómo fue ese salto?

No tengo ni idea, le gustó a alguien. No creo que se hayan maravillado por mis dibujos, sino porque algunas tiras les hizo acordar a alguien o les cuadró para decirle algo a alguien. O no sé. Es un tema de asociación libre que hace la gente.

¿Es probable que haya algún libro de Szoka próximamente?

No lo sé.

¿Qué tiras te gustaría publicar en un libro?

No me senté a mirar. No son tantas igual. De tiras debe haber cuatrocientas y no sé cuántas van en un libro. Los editores se toman su tiempo. A veces sale mañana y a veces te tienen un año dando vueltas.

¿Te gustaría que haya merchandising con tus dibujos?

Me gustan los merchandising de otras personas. Pero me da mucha vergüenza que se convierta en un producto de venta. Igual está bien, hay que hacerse menos el humilde.

¿Cómo es tu proceso creativo?

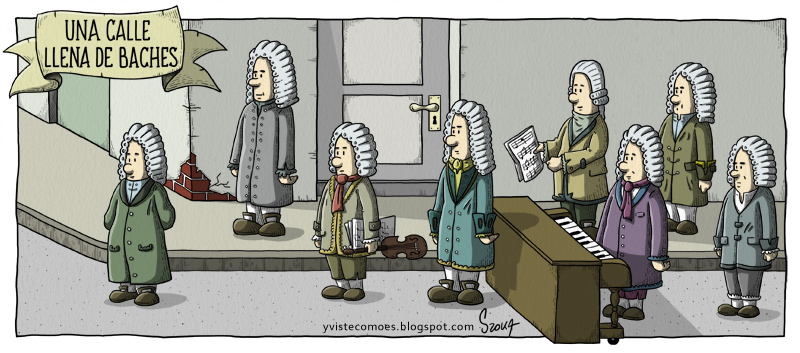

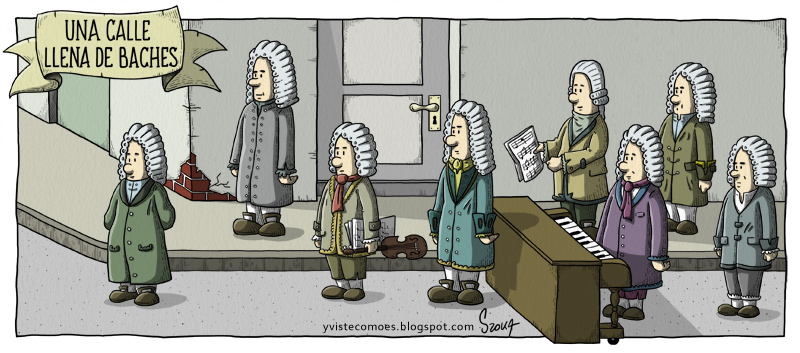

Se me ocurre una idea y la anoto en una libretita o en el celular porque camino media cuadra y me olvidé. Las tiras las hago partiendo de una idea. Si hablamos sobre el humor, se trata de algo que está a contrapié, está donde no debería, eso es lo que causa gracia. O también puede ser sobre una cosa que se dice de una manera y se interpreta de otra. Chistes hay dos: alguien que dice algo y después lo contradice con la acción o el juego de palabras. Después, hay diferentes formas de contarlos.

¿Cuánto ponés de tu familia en las tiras?

¿Cuánto ponés de tu familia en las tiras?

Uno elige hasta dónde pone. Por ejemplo, el tecito de mi vieja en situaciones terribles. El mensaje sería: “Cada uno ayuda con lo que puede”. Yo me anoté eso en algún momento en alguna libretita sin dar demasiadas explicaciones, sin hacer mención de cuál era el problema en ese momento, a título más general, para que sea más fácil de captarlo. Te das cuenta que eso le pasa a todo el mundo, no son genialidades.

¿Plasmás en las tiras historias de amigos o familiares?

Prefiero contar algo que le pueda pasar a cualquiera, y que lo pueda interpretar. Ni hacerlo tan simple que pierda la gracia, ni hacerlo tan complejo, tan oscuro, tan lunar que lo agarre la mitad. Ni darlo masticado, ni hacerlo inentendible, o específico. Si me quiero hacer el capo con algún chiste sobre Borges, primero, ¿ante quién me hago el capo?; segundo, no lo agarra la mayoría. Lo que sí me gusta es cuando la tira de alguien, una película, el humor de alguien, me da la sensación de que lo agarré yo, que yo lo descubrí. Ese recurso del autor, o el director, que tiene ese guiño de que vos te estás dando cuenta de algo me gusta. Por ejemplo Les Luthiers: yo los escuché cuando era chico y me reí, y los entendí. De grande los escuché de nuevo y me reí de diferentes partes del mismo chiste. Porque aprendí cosas en el camino, que ellos pusieron ahí, y no agarraron todos. Lo hacen con una maestría como para que todo el mundo se ría en el momento, pero también dejan un plus: si vos tenés incorporado tal conocimiento vas a entender esto de tal manera. Es como un segundo nivel de humor. Me gusta cuando el humorista pone un valor agregado, estudia, se forma y después lo destila en lo que hace. Y saben que están trabajando mil, para que lo agarren diez. Está bueno, es noble y no es redituable.

¿Con qué recursos contás como para hacer algo “más noble”?

Todo lo que fui aprendiendo me sirve de cantera para sacar material. Y sí, influye lo que aprendiste en los resultados que tenés al final. Vos podés, con un ojo instruido, detectar de qué palo viene una persona al ver su trabajo. A mí no me gustaba la música clásica. Tenía ganas de que me guste pero me costaba. Y me propuse que me guste. Empecé a escuchar. Y me gustó tanto que fui al conservatorio y estudié piano un montón de años. “¿Y para qué estudias eso?”, me decían. “Porque me gusta”, decía yo. Después estudié diseño gráfico. “Ehhh, tanto años desperdiciados ahí, en la carrera de músico”. Literalmente lo que aprendí en el conservatorio me sirvió para cursar diseño gráfico, historia del arte, reconocer estilos. Imaginate la gente que lee un montón de libros y después lo puede usar para lo que hace, ¿esa gente está plagiando, está copiándose de alguien? ¡No! Está agarrando lo que aprendió de otro y lo usa como material.

¿Te pasó que alguien, que no sepa que sos el autor, te muestre tus dibujos como una novedad?

¿Te pasó que alguien, que no sepa que sos el autor, te muestre tus dibujos como una novedad?

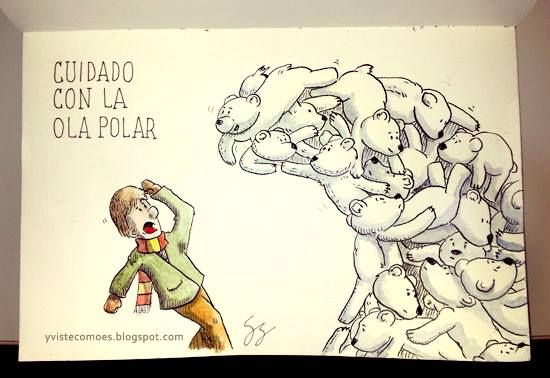

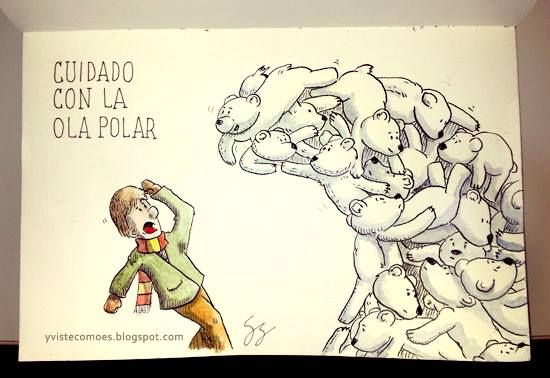

Le pasó a mi hermana, una vez fue a una veterinaria y la mujer le dijo: “Te voy a mostrar una tira que está buenísima”. Y ella le contestó que lo hacía su hermano, y en el momento fue gracioso. Una vez mi hermana me dijo: “Viene el invierno, ¿por qué no hacés una ola polar con una ola de osos?” Entonces hice el dibujo para mandárselo a ella. Me causó gracia que se le haya ocurrido a mi hermana y la publiqué en redes sociales también ¿Podés creer que una chica –otra dibujante que yo no conocía- había hecho el mismo dibujo? Me escribió indignada, se enojó, me puteó. Intenté explicarle, y después la agregué en los comentarios del Facebook aclarando que ella lo había publicado antes, pero en serio, yo no lo había visto.

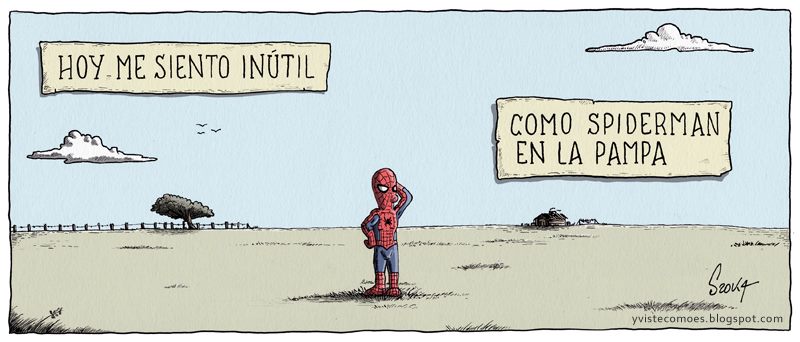

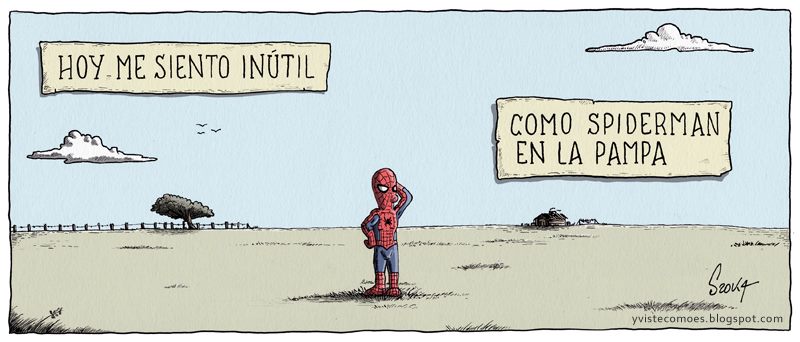

También me pasó algo rarísimo con uno que hacía stand up en Córdoba. Allá es conocido, pero yo no lo conocía a él ni a su rutina, porque no miro stand up y no vivo en Córdoba. Él daba por asumido que yo lo había visto y que le robé el chiste del hombre araña en la pampa y por eso me escribió. También le expliqué que yo no gano nada con robarle, nadie me da plata por esto.

Szoka aprende viendo a los grandes humoristas gráficos: analiza los trazos, los estilos e indaga sobre técnicas y formas de contar las ideas fugaces y graciosas que surgen del día a día, en transportes públicos, en el trabajo, con amigos, con la familia, o deteniendo todos los sentidos en las personas en la calle. A la vez, reconoce sus propios límites. Admite que no le sale “tan bien” dibujar manos o animales, pero dibuja por placer sin esperar nada a cambio más que un mero reconocimiento de “los que saben”. Admira a Quino por su brillantez, a Liniers por la calidad de su producción y constancia, a Tute porque le parece buenísimo, y tuvo la oportunidad de conocer a Montt y Decur, que también lo han deslumbrado. “Me gustaría poder dejar algo más que las tiras cómicas, me gustaría sentir que estoy haciendo algo noble con eso –concluye-. Que lo vea alguien que entiende y diga Ah, mirá, esto está bueno”.