Sep 6, 2018 | Comunidad, Novedades

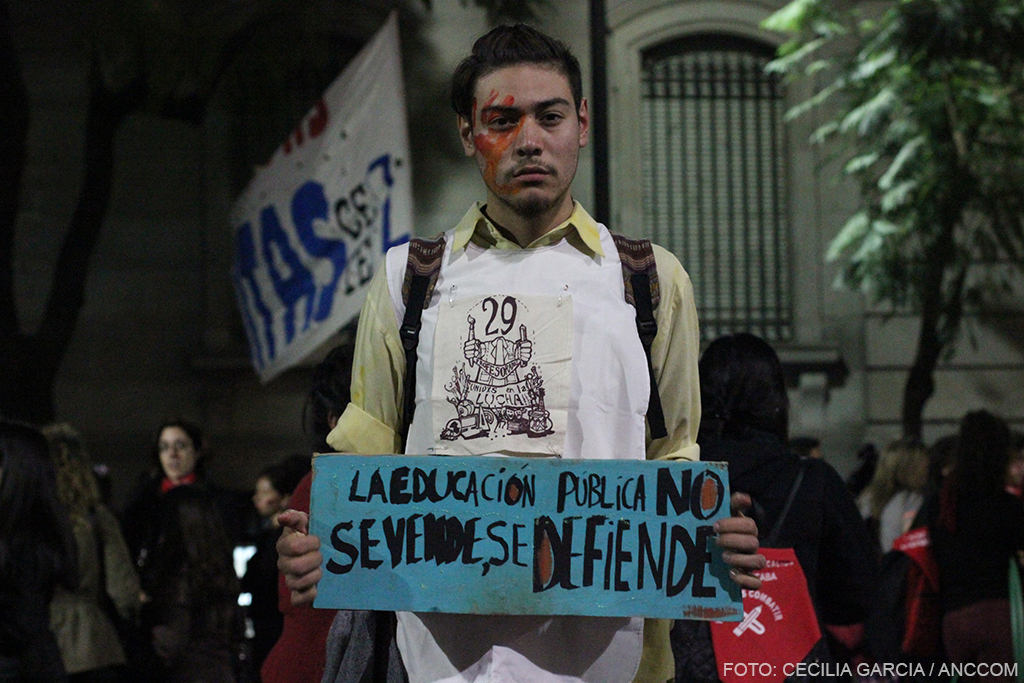

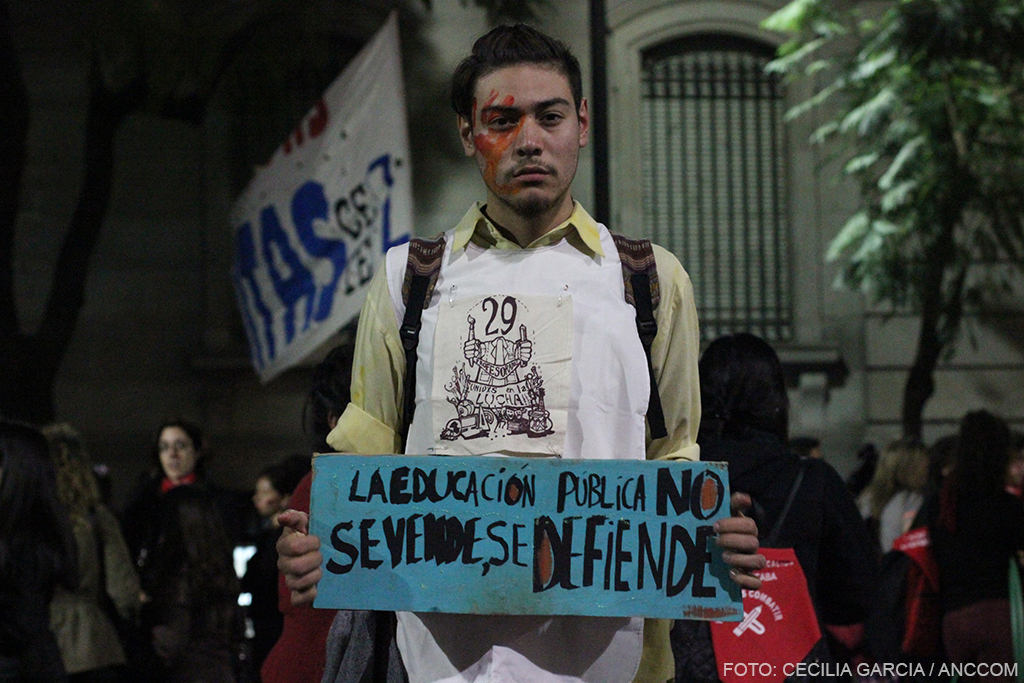

Continúa la lucha de los 29 profesorados que ven peligrar su continuidad por el proyecto de creación de la Universidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (UniCABA), propuesto por el Ejecutivo porteño en noviembre de 2017.

Ante la divulgación y avance de un nuevo proyecto, los miembros de la comunidad educativa de los Institutos de Formación Docente (IFD) montaron una carpa frente a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires con actividades que se extenderán hasta este viernes para visibilizar el conflicto y alertar sobre las consecuencias de la reestructuración.

“Esta es una iniciativa que surge de la Coordinadora de Estudiantes Terciarios (CET) en conjunto con docentes y rectoras de los distintos profesorados. Los estudiantes nos quedamos a dormir en la carpa, entre guitarras y ollas populares, y durante el día coordinamos las diversas actividades”, relata Juan Deltin, consejero directivo del Normal 1 Pte. Roque Sáenz Peña e integrante de la Junta Representativa del CET, minutos antes de dar comienzo a una radio abierta con referentes políticos y sociales.

El viernes pasado se presentó el nuevo proyecto que consta de 27 artículos impulsado por Maximiliano Ferraro, presidente de la Comisión de Educación y legislador oficialista de Vamos Juntos, que en principio plantea la coexistencia de los IFD con la UniCABA. Sin embargo, los opositores del proyecto señalan que si bien no se declara abiertamente la disolución de los institutos, tampoco se garantiza su permanencia.

El viernes pasado se presentó el nuevo proyecto que consta de 27 artículos impulsado por Maximiliano Ferraro, presidente de la Comisión de Educación y legislador oficialista de Vamos Juntos, que en principio plantea la coexistencia de los IFD con la UniCABA. Sin embargo, los opositores del proyecto señalan que si bien no se declara abiertamente la disolución de los institutos, tampoco se garantiza su permanencia.

Guadalupe Salomón, docente del Instituto Superior Joaquín .V González e integrante del colectivo Institutos de Formación Docente en Lucha, afirma que si este proyecto se sanciona lo que se disuelve inexorablemente es la institucionalidad de los institutos –sin importar que estos funcionen oficial y legalmente hace años– en tanto se los somete a un proceso de acreditación futura, indicado expresamente en el artículo quinto. “Pueden permanecer los edificios, la planta docente y la matrícula pero desaparecen sus reglamentos, co-gobiernos y planes de estudio en la medida en que todo ello será determinado a partir de un proceso de evaluación y acreditación inciertos en manos del Ministerio de Educación”, explica.

En el artículo noveno del proyecto se detallan, entre algunas de las funciones del Ministerio de Educación de la Ciudad, la administración de recursos de los 29 profesorados, desde tener a disposición los bienes muebles e inmuebles de los mismos hasta la potestad de revisar y adecuar la apertura o cierre de carreras, cohortes y/o comisiones según los resultados estadísticos que arroje “la demanda del sistema educativo”.

Otro de los puntos que genera inquietudes tiene que ver con la “doble evaluación” de los institutos. Según Ferraro, lo que se propone es un proceso de “autoevaluación” a cargo de cada centro de formación y, en paralelo, un examen externo cuyo objetivo será “el conocimiento a fondo del funcionamiento académico institucional y el planteo de posibles mejoras”. No obstante, el mismo proyecto, en su artículo 13, indica que una de las funciones del Ministerio será la de generar los parámetros, instrumentos y metodología a aplicar en el proceso de autoevaluación, lo cual quita soberanía educativa a los institutos ya que es el Ministerio el principal actor articulador de la norma y al mismo tiempo evaluador. Se trata de un callejón sin salida en el que quienes no se adapten a dichos parámetros, no obtendrán la debida acreditación. A su vez se prevén sanciones a aquellos institutos que se nieguen a proporcionar la información solicitada en los términos requeridos.

“Este proyecto tiene un tinte muy fuerte de control, disciplinamiento y centralización en base a las nuevas funciones atribuidas al Ministerio y para el futuro rector de la UniCABA. El criterio de evaluación es poco democrático en tanto serán el rector o funcionarios de Cambiemos los que decidan de manera unilateral esos parámetros, sin consultar a los claustros docentes y estudiantiles, en pos de un proceso de homogeneización de la enseñanza. Defender la educación pública, y no sólo gratuita, para nosotros es en un sentido democrático que se dé lugar a la disidencia, discusión y pluralidad”, argumenta Florencia Pereira, estudiante del IES N°1 Dra. Alicia Moreau de Justo y colaboradora del Área de Educación del Movimiento Barrios de Pie.

La actual decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Graciela Morgade –invitada a uno de los paneles que se desarrollaron el miércoles por la tarde junto a Cecilia Merchán, diputada del Parlasur y Romina del Plá, diputada nacional por el Frente de Izquierda–, manifestó que la creación de la UniCABA está mal planteada desde la base. “Para que sea una universidad nacional como quieren vendérsela a la opinión pública tendría que tener carreras de grado y autonomía respecto del Gobierno. Si es una universidad creada para la formación docente, no va a crear nuevas carreras, va a terminar absorbiendo tarde o temprano a los institutos. De aprobarse, será un fraude para la población”, sostuvo Morgade en diálogo con ANCCOM.

Cecilia Merchán, por su parte, señaló que este proyecto tiene que ver con “el avance de las derechas que se vive en toda la región. En nuestro país, esta búsqueda del Fondo Monetario Internacional como salida de emergencia lleva a que, en el caso de la educación, se oriente hacia un pensamiento único y a la despolitización de los espacios. No les conviene una sociedad educada ni con pensamiento crítico. Estar hoy acá implica una lucha por el respeto a la diversidad de pensamiento, de producción cultural y de multiplicación de elementos con los cuales debatir”, opinó.

El tratamiento en recinto del proyecto, que se estima para la última semana de este mes o la primera de octubre, genera preocupación en la comunidad educativa dado que el oficialismo cuenta con mayoría y para ser aprobado se necesitan 31 votos. Al respecto, Juan Deltin sintetizó que “hasta el momento formalmente no hay otro bloque por fuera del oficialismo que haya confirmado su aprobación. Sería un escándalo que lo aprueben por su propia mayoría. Eso hablaría del poco consenso que tienen hasta en los niveles legislativos porque saben que esta medida es rechazada por el conjunto de la comunidad educativa a la que deben representar. Apelamos al criterio democrático y la buena voluntad de los legisladores para que retiren este proyecto”.

Dic 6, 2017 | Comunidad, Novedades

En el marco de la etapa de reformismo permanente inaugurada por el presidente Mauricio Macri, inmediatamente después de que su partido ganó las elecciones intermedias de octubre, apareció otra propuesta conflictiva en una de las áreas más sensibles y nodales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: la educativa.

A la crisis en los niveles Inicial, Primario y Medio, por la falta de vacantes en la escuela pública –dejando este año a 11.958 niños, niñas y adolescentes por fuera de la educación pública, laica y gratuita-, se le suma el proyecto que presentaron, en conjunto, el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, referido a la creación de la “Universidad de Formación Docente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (UniCABA). El mismo tiene por objeto concentrar en una única institución, la diversidad de los 29 Institutos de Formación Docente que, según la matrícula de 2016, forman a 25.138 maestros y profesores en la ciudad.

Ante la presencia de funcionarios de la cartera educativa nacional y municipal, además de representantes de la educación privada y ONG´s, Rodríguez Larreta presentó el 22 de noviembre pasado, el “Plan de Transformación Educativa de la Ciudad”, que incluye la creación de la universidad pública de formación docente. Antes de enviar el Proyecto de Ley a la Legislatura porteña para su tratamiento, el jefe de Gobierno adelantó que “una educación del futuro para chicos del futuro requiere también docentes del futuro. Por eso, estamos lanzando la creación de una universidad para los docentes, para jerarquizar y para que tenga cada vez mejor calidad la formación”.

La respuesta de la comunidad educativa de los institutos superiores -estudiantes, graduados, docentes, rectores y rectoras, gremios, personal no docente- no se hizo esperar: el jueves 30 de noviembre los rectores de los 29 profesorados porteños, nucleados en el Consejo de Educación Superior Estatal (CESGE), brindaron una conferencia de prensa en el Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. Gonzalez” para rechazar el proyecto de reforma que incluye el desmantelamiento de las 29 instituciones de formación docente que actualmente existen en la Ciudad de Buenos Aires.

“La jerarquía de la profesión guarda estrecha relación con las condiciones para enseñar que no están siendo garantizadas por las políticas educativas y laborales del Estado”, dijo Paula Topasso, docente de la Escuela Normal Nº1.

¿Qué son los Institutos de Formación Docente?

La propuesta de reforma integral educativa, que en el área de formación docente incluye la creación de una Universidad de Formación Docente pública y gratuita, echa por tierra más de cien años de historia en lo que atañe al sistema de educación superior.

De los 29 Institutos Superiores de Formación Docente (ISFD) que existen actualmente en la CABA, 21 dependen de la Dirección de Formación Docente y ocho de la Dirección de Formación Artística, a la vez que ambas dependencias están dentro de la Dirección General de Educación Superior del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Por su parte, de los 21 institutos dependientes de la Dirección de Formación Docente, 16 fueron creados entre 1880 y 1920, en pleno proceso de organización del sistema educativo nacional, el cual para aquella época tenía un solo propósito: la homogeneización de las masas en una sola identidad argentina, de valores y costumbres devenidos del mundo occidental. Hoy, entre esas 29 instituciones, se ofrecen carreras docentes para los cuatro niveles de enseñanza -Inicial, Primario, Media y Superior-, las cuales se dictan en cinco tipos de establecimientos: Escuelas Normales Superiores (ENS), Institutos de Enseñanza Superior (IES), Institutos Superiores de Profesorado (ISP), Institutos Superiores de Educación Física (ISEF) y en Escuelas Superiores de Educación Artística (ESEA).

Entre variedad de ofertas –de instituciones, de carreras, de niveles-, los ISFD fueron desde fines del siglo XIX los principales formadores de docentes del sistema educativo, tanto público como privado. Es decir que todos los que leemos esta nota seguramente hayamos tenido a uno o varios docentes egresados de los institutos superiores, gracias a quienes se fue consolidando una tradición de educación normalista a lo largo de los últimos dos siglos que fuera reconocida internacionalmente como “vanguardista” por la formación que brinda para “docentes de excelencia”.

Al respecto, y pensando en este proyecto de reforma que significaría el cierre de los institutos existentes, Cecilia Buratti, rectora de la Escuela Normal Superior Nº 11 “Dr. Ricardo Levene”, en diálogo con ANCCOM, adelanta: “No es que estamos encaprichados en que no nos muevan de los Institutos; los Institutos tienen una identidad y un perfil claro de graduado, que se ha ido aggiornando en función de los cambios sociales, pero siempre con un eje: que estás formando un docente, y el docente trabaja con alumnos, y se trabaja en las aulas. Esa es nuestra identidad».

«Los Institutos tienen una identidad y un perfil claro de graduado», afirma Cecilia Buratti, rectora de la Escuela Normal Superior Nº 11 “Dr. Ricardo Levene”.

¿Cambiar para mejorar?

El principal argumento oficial acerca de la necesidad de transformar la educación, y la formación docente en particular, es la escasez de docentes en la Ciudad y la falta de jerarquía de la profesión. Desde esta visión, la creación de una universidad aparece como respuesta a la profesionalización académica –pasando de ser una formación terciaria, a una universitaria-, trayendo consigo una supuesta jerarquización de la profesión.

Paula Topasso, docente de la Escuela Normal Nº1 y Nº4 y miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Graduados en Ciencias de la Educación (AGCE), aporta en este sentido una opinión compartida por la comunidad educativa que desde enero de 2016, por un motivo u otro, se encuentra en estado de alerta y movilización: “La jerarquía de la profesión docente guarda estrecha relación con las condiciones para enseñar y aprender que no están siendo garantizadas por las restantes políticas educativas y laborales del Estado nacional y jurisdiccional”.

Además de solicitar “no faltarle el respeto a la profesión”, Buratti, que se enteró de las intenciones del Gobierno porteño por los medios de comunicación, agrega que “para jerarquizar la profesión, tenés que dar condiciones de trabajo coherentes y lógicas. No hablo solo de una cuestión salarial, que obviamente es muy importante, sino también que las instituciones cuenten con el apoyo y los recursos que necesitan para llevar a cabo el trabajo: no puede ser que cualquier cosa que pasa en la escuela, es siempre culpa de la escuela”.

Juego de palabras, juego de intereses

Ante palabras tan rimbombantes que anuncian cambios paradigmáticos de cara al futuro –como la “Campaña del Desierto, pero no con la espada sino con la educación”, en términos del ex ministro de Educación nacional, Esteban Bullrich-, es necesario detenerse en cada una de ellas siempre que fuera posible, a modo de tratar de entender qué hay detrás.

En este sentido, es posible recrear un posible diálogo entre los testimonios que ofrecieron a ANCCOM docentes, rectoras, y representantes gremiales, con el Proyecto de Ley que pronto se discutirá en la Legislatura porteña.

Así, al artículo Nº 3 del mencionado Proyecto, el cual se establece que: “La UniCABA tendrá por objeto la formación inicial y continua para todos los niveles y modalidades del sistema educativo, procurando su excelencia a partir de prácticas pedagógicas innovadoras, criterios multidisciplinarios de trabajo e investigación en la práctica docente, incluyendo las áreas de conocimiento de educación, didáctica, pedagogía, ciencia y tecnología, administración y gestión de la educación”, es interesante preguntar cómo se procurará la excelencia a partir de prácticas pedagógicas innovadoras cuando, a decir de Cecilia Buratti, es notoria la falta de recursos tanto materiales, como logísticos y tecnológicos:

“Es muy irónico que tengamos en todos (los Institutos) problemas con la conectividad; las instituciones tienen en general serios problemas con el uso de Internet, incluso en las secretarías de las instituciones, teniendo en cuenta que hoy en día todo se manda por expediente electrónico, muchas veces está toda la mañana sin poder ingresar un expediente porque se cayó el sistema. De ahí en más, imagínense lo que son las aulas; en general, cuando trabajás con tecnología es porque los alumnos o docentes usan sus teléfonos, porque más allá de que se hayan compartido las netbooks en su momento, o ahora las tablet en Primaria, si vos no tenés conectividad en las instituciones, es poco lo que podés hacer”.

Docentes marchan por las calles de Buenos Aires rechazando el desmantelamiento de las 29 instituciones de formación docente.

Agrega Paula Topasso: “Hay problemas de infraestructura diversos y demoras en los arreglos de fondo. Este año, por ejemplo, se han pintado las fachadas de algunas escuelas, pero por dentro no se realizaron mantenimientos”.

Al concentrarse todas las ofertas de formación docente de gestión estatal en una única Universidad, como marca el Artículo Nº 5, “garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio del derecho constitucional y convencional de enseñar y aprender”, resulta necesario estudiar de qué manera se reasignarán los recursos –los docentes, por ejemplo- y cómo harán los estudiantes para adaptarse a tener solo una opción –pública- donde estudiar, situado en un barrio en particular, contrariando la actual diversidad territorial con que se ofrecen los Institutos. En este sentido, sobre el derecho de enseñar, marca Federico Milman, delegado gremial por ADEMYS, que “evidentemente” lo que hay detrás del cierre de los 29 IFD es la intención de “achicar personal, reducir docentes”. En la misma vereda, Buratti opina que las verdaderas intenciones son bastante claras, porque “29 instituciones no van a poder absorberse en una. Entonces hay una realidad, que un montón de docentes van a quedar por fuera de esta Universidad”.

Al respecto del derecho de aprender, y relacionado con la baja tasa de egresados, es preciso observar las condiciones en las que los estudiantes deben realizar sus cursadas: en las carreras de formación docente, desde el primer año se deben hacer prácticas de intervención en escuelas, a contraturno de los horarios de cursada de las respectivas carreras, volviendo casi imposible compaginar la necesidad de trabajar con la obligación de realizar las prácticas pedagógicas. Pensando en cómo se podría atender este punto, y derribando el mito sobre que sólo creando una Universidad se soluciona el déficit de egresados, Topasso reflexiona: “Las condiciones materiales de vida y estudio de los estudiantes es fundamental; en tiempos de mayores crisis económicas, la provisión de becas a los estudiantes debería incrementarse. Sostener una carrera de nivel superior, aun cuando no sea arancelada, requiere disponer de recursos para poder hacerlo con real igualdad. No todos nuestros estudiantes pueden costear sus estudios y tener la disponibilidad de tiempo para realizar las diversas prácticas y observaciones en instituciones educativas. La gran mayoría debe trabajar”. Por su parte, Milman afirma que mientras no exista “un serio programa de becas” para que los estudiantes puedan concluir sus estudios, el problema seguirá existiendo, ya que en los horarios para realizar las prácticas, los estudiantes deben prodigarse su sustento.

Por último, los objetivos del proyecto de reforma -al cual Buratti caracteriza de “autoritario y vacío”, ya que no fue consultado con la comunidad educativa, ni está planteado desde una concepción pedagógica, sino por el contrario desde “una mirada casi ingenua, de pensar que se resuelven todos los problemas de la formación (y la falta de docentes en la Ciudad), creando una Universidad”– tienen que ver con una reestructuración integral, que abarca aspectos pedagógicos, financieros e ideológicos.

Ante el diagnóstico de la realidad en boca del ministro de Educación nacional Alejandro Finocchiaro, sobre que hoy “tenemos escuelas del siglo XIX, maestros del siglo XX y alumnos del siglo XXI”, Buratti hace su propio diagnóstico sobre las búsquedas –ocultas- de la propuesta de reforma: “Además de la cuestión presupuestaria, creo que tiene que ver también con una cuestión ideológica muy profunda, que es querer una educación con poca reflexión y poco análisis crítico. Además de todo esto, creo que los IFD realmente resultamos molestos para lo que es la formación docente y para el Ministerio de Educación, porque tenemos una autonomía que no tiene el resto del sistema educativo. Los rectores contamos con Consejo Directivo y Consejo Académico que, con equipos muy formados, avalan el accionar de las instituciones, y creo que esto molesta, y mucho”.

Así, la concentración en un solo órgano directivo propio de una Universidad, como dice Milman, apunta a que “el Ministerio y el Poder Ejecutivo directamente designen a dedo a las autoridades”, pudiendo hacerse del control, tanto de voces opuestas como de contenidos prescindibles, como la Historia o la Filosofía, que en la Secundaria del Futuro ven acotadas sus cargas horarias en pos de la formación en habilidades para “trabajos que aún no conocemos”. En este sentido, Buratti concluye: “El sujeto que buscan formar tiene que ver con un sujeto menos crítico, menos reflexivo, donde las problemáticas sociales no se tomen en cuenta, más abocado a la tecnología. Sería una necedad no tomar en cuenta hoy el uso de las tecnologías, porque es evidente que la enseñanza lo toma como un recurso, pero una cosa es la tecnología al servicio del pensamiento crítico y del aprendizaje, y otra, es la tecnología como eje principal de la educación. Ahí hay una gran diferencia: si lo que queremos es crear seres tecnócratas, posiblemente la tecnología tenga un lugar que no es el que le damos los que trabajamos enmarcados en nuestra concepción de educación: en la que se piensa y se cree desde el pensamiento crítico reflexivo”.

Eduardo López, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) habló en la manifestación.

Actualizado 05/12/2017

May 26, 2016 | destacadas

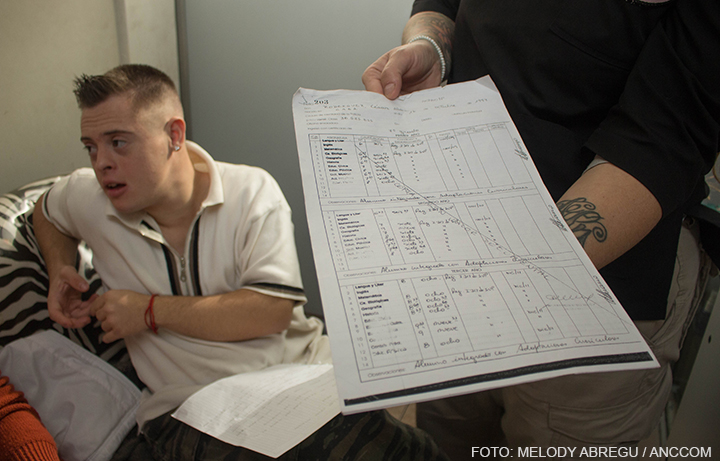

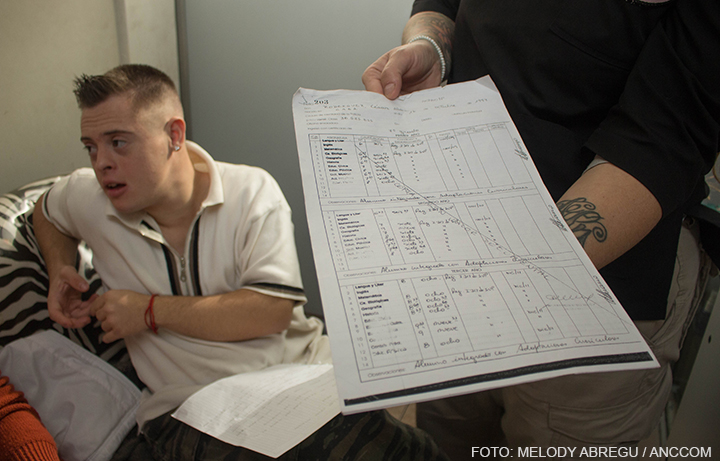

Alan Rodríguez, un joven de 21 años, espera que la Justicia porteña se expida sobre su reclamo para que el colegio donde cursó la secundaria le entregue su diploma. Mientras las autoridades del establecimiento educativo y del Ministerio de Educación porteño consideran que el chico no alcanzó los “contenidos mínimos” para recibir su título, los familiares del joven aseguran lo contrario. El caso de Alan se volvió la cara visible de una problemática subyacente en nuestro país: la educación inclusiva.

El reclamo de Alan está en manos del Poder Judicial porteño desde diciembre del año pasado, luego de que su familia presentar un recurso de amparo en el Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N° 1 a cargo de la jueza Elena Liberatori, en el que le exigen a las entidades educativas capitalinas la titulación que debería haberse otorgado hace dos años Alan finalizó la secundaria en el instituto San Vicente de Paul, un colegio católico del barrio de San Telmo en el que cursó, junto a su grupo de amigos, desde jardín. Fue el primero de la escuela en ser incluido bajo un Proyecto Pedagógico Individual (PPI), convenio donde se explicitan los objetivos generales de aprendizaje y los específicos de cada materia con el acompañamiento de un maestro integrador. Bajo esos criterios, fue evaluado con notas que la familia veía plasmadas en su boletín cada bimestre: alcanzó un promedio final de 8,73. “¿El logro es del colegio por incluir a Alan, o del él por el esfuerzo realizado?”, se pregunta la mamá, María Florencia Innamorato. A la vez, destaca la decisión de dos de sus compañeras en estudiar psicopedagogía y psicología a partir de la experiencia vivida junto a su hijo.

Los argumentos que sostienen la negativa de la titulación descansan sobre el fundamento legal del libro matriz, un documento similar a una planilla de calificaciones donde se vuelca la información del boletín. “Como no nos dejaban verlo, nos preguntábamos qué tenía ese papel y por qué nos lo ocultaban, como si fuera la caja negra de los aviones”, asegura la mamá. Las autoridades del colegio se lo negaban alegando exclusivo acceso de la escuela y de la Dirección General de Educación de Gestión Privada (DGEGP), en representación del Ministerio de Educación. Ante la resistencia, acudieron a un escribano para labrar un acta exigiendo una fotocopia del mismo a las 72 horas. Allí pudieron constatar que ciertas materias como matemática, química, informática estaban en blanco, sin calificar. Según la abogada Mariela Galeazzi, coordinadora del Área de Discapacidad y Derechos Humanos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), “esto da cuenta de una irregularidad en el modo de llevar la escolaridad de Alan, donde se termina de plasmar el argumento discriminatorio y anticonstitucional”.

La postura de Soledad Acuña, ministra de Educación porteña, condice con la de la directora de la DGEGP, Beatriz Jáuregui, quien le dijo a Alan en la audiencia previa a presentar el amparo que jamás obtendría el título. La postura del Ministerio se dio a conocer por primera vez el 26 de marzo a través de una publicación en Facebook alegando la falta de contenidos mínimos alcanzados para la emisión del título. “Decir que no alcanza los contenidos mínimos es evaluar a la persona con parámetros distintos a los que se le propuso como estrategia de aprendizaje”, comenta al respecto Galeazzi.

“Quiero el título para seguir estudiando y trabajar”, asegura Alan, mientras que su madre contrapone: “Él no tiene que dar explicaciones de por qué quiere el título, las explicaciones se las tienen que dar a él”. Este año, el joven fue a un programa de formación de empleo en la Universidad Católica Argentina (UCA), mientras realiza una pasantía en una empresa, tal como exige el curso. También ayuda en el negocio familiar atendiendo clientes y tomándole sus datos, practica tenis y toca el cajón peruano en un grupo de percusión. Además, realizó varias actividades como el Curso de Primeros Auxilios y de Reanimación Cardio-Pulmonar, certificado por el Ministerio del Interior. “Cuando había que hacer una demostración a otros compañeros la hacía yo”, señala. Como también es instructor olímpico de arquería de FATARCO (Federación Argentina de Tiro con Arco), le gustaría enseñar a otros chicos con síndrome Down. Sin embargo, su mayor interés, cuando tenga el título en mano, es estudiar informática.

El caso de Alan es paradigmático pero no el único ni el primero. Melina Quereilhac obtuvo su título después de nueve años, tras cursar en las mismas condiciones: con una currícula adaptada y un maestro integrador. También, cuenta la madre, existen casos de chicos que padecen síndrome Down y lograron obtener su título gracias a la vocación inclusiva de algunas escuelas que respetaron sus notas en el libro matriz, pero lo hicieron a espaldas de la DGEGP.

La presentación judicial fue acompañada junto a una batería de acciones para dar a conocer la situación y movilizar la opinión pública. Una de ellas fue impulsada en la plataforma Change.org bajo la consigna “Por mi discapacidad me niegan el título. Quiero seguir estudiando”, que lleva reunidas más de 158 mil firmas. El grado de exposición de Alan aumentó luego de presentarse en varios programas de televisión Al día siguiente de participar en uno de ellos, se dio a conocer la postura del Ministerio de Educación porteño a través de Facebook , que apelaba a la falta de contenidos mínimos aprobados. A los pocos días, la cartera lanzó otro comunicado, por el mismo medio, en el que exhibía información personal de Alan explicitando a qué año correspondían cada uno de los conocimientos alcanzados por el alumno. Al día siguiente de la publicación en Facebook, el 31 de marzo, la agencia Télam publicó una nota con las declaraciones de la ministra en las que dejaba en claro su posición: “El título no es una rifa”. Y calificaba de “manipulación política del caso por parte de algunas organizaciones sociales”. Galeazzi describe las declaraciones de la ministra como “una falta de respeto a todos los derechos de apelar a las instituciones públicas”.

Dado el tenor alcanzado por las declaraciones públicas, la familia prefirió mantener el bajo perfil y aguardar la sentencia de la jueza Elena Liberatori. Hasta entonces, en la secretaria del nivel secundario del colegio San Vicente de Paul se limitaron a decir que están esperando que le digan qué hacer. “Alan no tendría que dar explicaciones y ser reconocido en la calle por esta causa, debería ser natural encontrarte con él en una universidad”, enfatiza su papá , César Rodríguez, y agrega: “Como papás creemos que el tema de Alan es un puntapié para solucionar cosas que no están aun resueltas en la educación”.

Cuestión de ley

La familia Rodríguez cuenta con el respaldo del Grupo Artículo 24, una coalición de 137 organizaciones de todo el país que pide una educación inclusiva en todos los niveles educativos para personas con distintas discapacidades. El crisol de asociaciones confluye en un mismo objetivo: exigir a los estados el cumplimiento del Artículo 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que estipula lo siguiente: “Los Estados Parte asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la

formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás”. La Convención está incorporada a nuestra legislación mediante la ley 26.378. La Coordinadora del Grupo Artículo 24, Gabriela Santuccione apela a la adecuación de las normas y prácticas que debería realizar la Argentina a la Convención, porque “no se trata de hablar de escuelas comunes o especiales, se habla de una escuela que agrupa a todos en un mismo aula”.

Actualizado 25/05/2016

El viernes pasado se presentó el nuevo proyecto que consta de 27 artículos impulsado por Maximiliano Ferraro, presidente de la Comisión de Educación y legislador oficialista de Vamos Juntos, que en principio plantea la coexistencia de los IFD con la UniCABA. Sin embargo, los opositores del proyecto señalan que si bien no se declara abiertamente la disolución de los institutos, tampoco se garantiza su permanencia.

El viernes pasado se presentó el nuevo proyecto que consta de 27 artículos impulsado por Maximiliano Ferraro, presidente de la Comisión de Educación y legislador oficialista de Vamos Juntos, que en principio plantea la coexistencia de los IFD con la UniCABA. Sin embargo, los opositores del proyecto señalan que si bien no se declara abiertamente la disolución de los institutos, tampoco se garantiza su permanencia.