La represión de Morales no cesa en Jujuy

Dos personas perdieron un ojo, cientos de militantes con causas judiciales y docentes con descuentos exorbitantes por participar de las huelgas son los mecanismos que utiliza el gobernador para desalentar las protestas que continúan. Ahora también criminaliza a la UBA.

Gerardo Morales y la provincia de Jujuy continúan siendo protagonistas. El 6 de julio el gobernador y precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio pidió condenas de 25 años y sanciones millonarias a quienes participaron de la movilización en la capital jujeña el 20 de junio pasado. Apuntó contra Milagro Sala y a quienes considera adversarios entre el amplio espectro de opositores. La abogada Alejandra Cejas, quien está haciéndose cargo de unas doce imputaciones, señala la actitud arbitraria de las acusaciones. El conflicto en la provincia comprende distintas aristas, se extiende al sector educativo y a las comunidades indígenas, perjudicadas por los magros salarios que su gobierno se niega a aumentar y su accionar represivo y vengativo.

La tensión en Jujuy no da respiro, la cantidad de consultas por Habeas Corpus se incrementa y todos pueden ser considerados sospechosos, según dice a ANCCOM la abogada Cejas. Lo sucedido hace unas semanas en la Legislatura dio lugar a más de noventa imputaciones que continúan notificándose y que representan multas millonarias. “Han escrachado en los medios a personas que no tienen absolutamente nada que ver: personas con discapacidad, de tercera edad, en situación de calle, periodistas, turistas de Buenos Aires”, dice la abogada y señala que el blindaje mediático que tiene Morales permite que nadie lo cuestione.

Sin pruebas directas a las cuales acceder, la abogada plantea que aún no puede decidir cómo será la defensa. En este sentido, recalca que son imputaciones vagas, generales y parte del supuesto de que son “al voleo, para justificar una situación de hecho que se trata de un escenario armado por el propio Gerardo Morales”. Cabe señalar, dice Cejas, que “ese 20 de junio cuando se votó la nueva constitución, a espaldas del pueblo jujeño, los únicos que estaban al tanto de la jura eran los militantes radicales y la policía, no había una noticia oficial. Los constituyentes entraron y salieron en clandestinidad. Había en las afueras de la Legislatura contenedores con piedras y policías de civil”. La única convocatoria programada era para las seis de la tarde en el Teatro Mitre, cuando los manifestantes se enteraron de lo que estaba sucediendo puertas dentro de la Legislatura se dio la situación ya conocida. En su opinión, se trató de un escenario montado por el propio gobierno.

La universidad, el nuevo enemigo

En este contexto, Morales no se privó de atacar y culpabilizar a la Universidad de Buenos Aires. “Son gente de afuera. A los de la Universidad de Buenos Aires que están a cargo de Tilcara les hice una presentación, si no me contestan los vamos a expropiar, la mayoría de sus empleados son los que incentivan los cortes, sabemos quiénes son porque ponían las camionetas de la universidad, son tremendos”, dijo al Canal 7 de la TV local al referirse, en realidad, a uno de sus métodos durante la represión, que es el uso de vehículos de empresarios beneficiados con negocios con su estado provincial. “Todos esos cometieron delitos y van a tener condenas, van a tener problemas porque le han hecho imposible la vida al pueblo jujeño”, agregó, en un nuevo ejemplo de cómo pretende detentar la suma del poder público.

Con relación a las maestras y maestros de la provincia, Andrés García, Prosecretario gremial del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS), dijo a ANCCOM que “se está viviendo una lucha histórica, un punto de inflexión en el conflicto porque el gobierno viene atacando con descuentos brutales e injustos por ejercer el legítimo derecho a huelga en una provincia donde los salarios están por el piso, entre los más bajos de todo el país”. Al difundir sus recibos de sueldo, los y las docentes evidenciaron que les quitaron entre 80 y 200 mil pesos de sus haberes.

Con grandes movilizaciones, un acampe frente al Ministerio de Educación en San Salvador y un paro de cinco semanas consecutivas, García señala que el gobierno intenta quebrar por hambre la lucha y reclama un paro nacional docente: “Es imperioso que se extienda la solidaridad comenzando por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) que ya tendría que estar convocando a un paro nacional. Este jueves habrá paritarias y van a estar los demás gremios docentes, el primer punto a discutir es que se reintegre lo descontado para poder avanzar con cualquier otra discusión”.

Por otra parte, el violento accionar policial continúa generando situaciones dramáticas para las comunidades indígenas que no dejan de reclamar por sus derechos. Dos jóvenes, Misael Lamas de Purmamarca y Jorge Rodríguez de San Salvador, han sufrido la pérdida de un ojo producto de perdigones disparados hacia sus caras y frente a esto los integrantes del Tercer Malón de la Paz escribieron una carta abierta al gobernador de la provincia: “El gobierno dice que el camino no es la violencia. Sin embargo, las piedras, los perdigones, las balas de goma, los gases lacrimógenos apuntados directo a la cabeza y a corta distancia son hacia nosotros”. Publicada el sábado pasado, reclaman al gobernador Morales que en ocho años de gestión no hubo voluntad de entregar los títulos de propiedad comunitaria, a pesar de los pedidos existentes.

El Diario Abra Pampa difundió un angustioso episodio vivido por un niño de nueve años con la policía. Fue interrogado en pleno centro de esa localidad, en ausencia de su madre quien lo estaba buscando. Le preguntaron si él era uno de los que había participado del Malón y luego lo dejaron irse. “Desde el viernes me siento perseguida por la policía, pertenezco a la comunidad que está siendo también perseguida. Nos cuidamos entre vecinos” dije Mónica, mamá del niño, a ese medio sin dar más detalles sobre su vivienda e identidad.

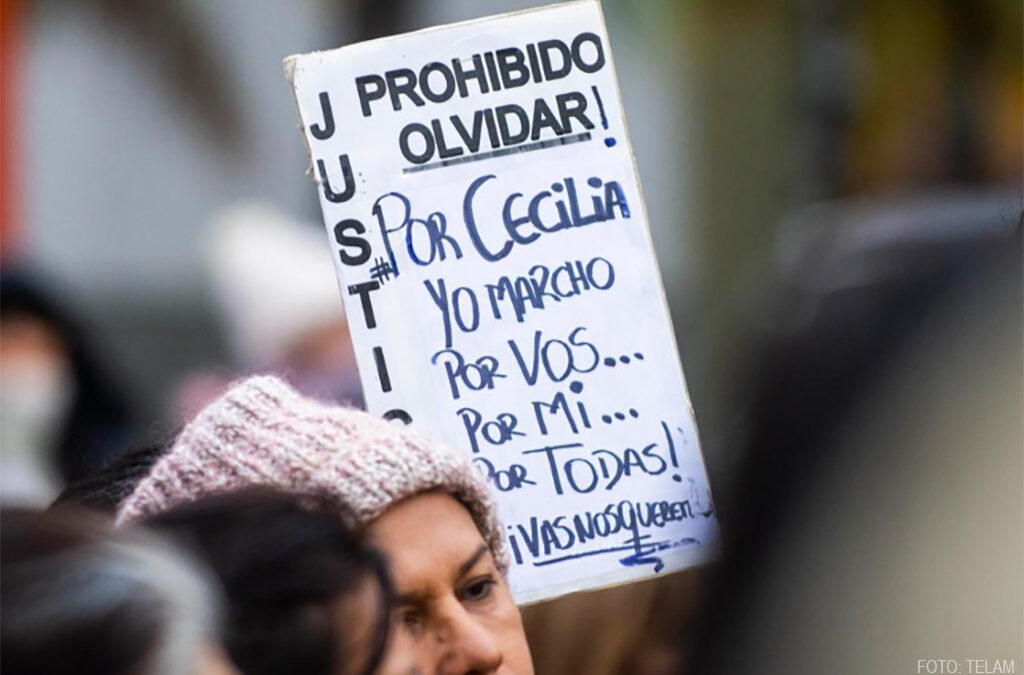

Mientras Morales tiene la visión puesta en su precandidatura a vicepresidente de la Nación, los jujeño y las jujeñas siguen en pie de lucha pero sufriendo y enfrentándose a situaciones adversas que parecen no tener un final cercano. “Se están viviendo días muy tristes, se está avanzando sobre las libertades constitucionales”, concluye la abogada Alejandra Cejas.