Jun 12, 2020 | Novedades, Vidas políticas

«El rol del Estado en Vicentin posibilita una perspectiva estratégica de la inserción internacional del país», dice O’Farrell.

La intervención por 60 días del grupo Vicentin, oficializada por el Gobierno nacional a través del decreto N° 522, junto con el posterior anuncio del presidente Alberto Fernández de que enviará un proyecto de ley para declararlo de utilidad pública y sujeto a expropiación, han convertido el tema en el centro del debate político, aún por encima de la gestión de la pandemia del Covid-19.

Dedicada a la venta de aceites, granos y derivados, el año pasado Vicentin manejó el 9% de las exportaciones del rubro, lo cual la ubica en el sexto lugar en el ranking de empresas agroexportadoras. En diciembre de 2019, la firma se declaró en “estrés financiero” y entró en cesación de pagos. En febrero de este año, con todas las señales de ir a la quiebra, ingresó en concurso preventivo de acreedores.

Con una deuda total que llega casi a 100 mil millones de pesos (unos 1.350 millones de dólares), la compañía le debe plata a más de 2.600 acreedores conformados por productores agropecuarios, cooperativas, acopiadores y bancos públicos y extranjeros. Su pasivo más grande es con el Banco Nación, al que le debe 18.000 millones de pesos.

Varios elementos se juntaron para decidir la intervención. Por un lado, la protección de los siete mil puestos de trabajo distribuidos en todo el país. Por otro, la preservación de los activos y el patrimonio de la firma para evitar el vaciamiento. El grupo no sólo está inserto en el negocio de la agroexportación sino que también es un jugador importante en la industria vitivinícola, frigorífica, algodonera, del biodiesel y de la exportación de miel.

«La intervención permitiría liquidar divisas en momentos de urgencia”, analiza O’Farrell.

Según el economista y politólogo de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), Juan O’Farrell, hay que analizar el eslabón específico de la agroexportación para entender qué puede hacer el Estado con su participación. “El sector está compuesto por diez empresas que controlan el 90% de la exportación de commodities agropecuarios en el país. De esas firmas, las cuatro más grandes controlan el 70% del comercio global de commodities”, detalla. Este alto nivel de concentración y transnacionalización perjudica a los productores que negocian en desventaja. Además, al integrarse verticalmente, estas firmas tienen cada vez más influencia en las formas de producción.

La intervención del Estado en el sector agroexportador pone en cuestión de qué manera se posiciona el país en el plano internacional. “La Argentina se inserta de una manera subordinada en el comercio internacional de alimentos, por cuanto los lugares estratégicos de la cadena están controlados por multinacionales, puntualmente la exportación y la provisión de insumos”, señala O’Farrell. En este sentido, el posible rol del Estado en Vicentin “podría funcionar para tener una perspectiva más estratégica de cómo el país se inserta internacionalmente”.

“Esta iniciativa le permite al Estado, mediante una empresa testigo, participar de uno de los sectores más pujantes de la economía nacional”, subraya el ingeniero agrónomo y doctor en Ciencias Sociales (UNLP), Patricio Vértiz. Esta medida implicaría un intento de atenuar el proceso de concentración económica y extranjerización en un sector estratégico de la economía argentina.

La presencia del Estado en el sector agroexportador, que representa el 44,5% de las exportaciones del país, permitirá tener más información detallada sobre cómo son las operaciones “para mejorar los controles en las prácticas de evasión impositiva, como las subdeclaraciones, asociaciones con empresas offshores y más”, indica Vértiz, quien forma parte del Instituto Tricontinental de Investigación Social.

También le permite al Estado quedarse con una porción de la renta agraria. “Hay grandes empresas de la cadena agroalimentaria, en posiciones privilegiadas, que logran apropiarse de parte del excedente producido en otros eslabones de la producción, por pequeños y medianos productores e industrias, y por los trabajadores”, explica Vértiz.

El presidente Alberto Fernández recibió a los directivos de Vicentin en la Quinta de Olivos.

La alta concentración del sector agroexportador, conformado por diez empresas traders que controlan casi el 45% de las divisas que genera el país, produce preocupación entre los funcionarios, sobre todo los del Banco Central y los ministerios de Economía y Producción. “En el momento en que escasean las divisas, los traders tienen mucho peso y pueden especular de una manera que fuercen a devaluar. La intervención busca que el Estado cuente con al menos un instrumento para moderar esas presiones, ya que podría liquidar divisas en momentos de urgencia”, analiza O’Farrell.

Sin embargo, advierte sobre la importancia de debatir cuál es la dirección que se le daría a una empresa estatal en ese sector. “Si va a servir al objetivo de liquidar divisas, pierde una fuente de rentabilidad. Lo mismo si tiene por objetivo pagarle mejor a los productores. Lo que hay que tener en cuenta es que cualquier actividad que se adjudique estará tironeada por otras funciones que podría cumplir”, destaca.

“En el fondo, lo que está en debate es cuál es la dirección que se le daría a la empresa. Si la prioridad es la soberanía alimentaria, o desarrollar las cooperativas del agro y que los productores reciban un mejor precio, o si es liquidar divisas cuando el BCRA lo necesita. Este es el debate que se deberá dar si se concreta la expropiación”, sintetiza O’Farrell.

El apoyo de los productores agropecuarios es fundamental para una empresa de este tipo. “Básicamente porque no tendría de dónde originar los productos a exportar. Si los productores no confían en la administración, van a preferir venderle a otra ya sea por cuestiones políticas o por no estar de acuerdo con la dirección de la empresa. Es importante que cualquier decisión se tome teniendo en cuenta a este sector, fundamentalmente teniendo el apoyo de las cooperativas agropecuarias de Santa Fe”, detalla el doctor en Ciencia Política.

Según su opinión, el potencial de una empresa agroexportadora con presencia estatal es grande. “Por los activos que tiene, el lugar estratégico en el que está y por el perfil productivo del país y su inserción internacional, si se consigue el capital y se gestiona bien, tiene mucho potencial para aportar al desarrollo económico nacional”.

¿Soberanía alimentaria?

“Cuando hablamos de soberanía alimentaria, en términos generales, podemos hablar del derecho a los pueblos de decidir qué producir, dónde, cuándo, cómo y con qué objetivos. La intervención y posible expropiación de Vicentin colabora con la discusión sobre soberanía alimentaria pero no la resuelve ni mucho menos”, indica Vértiz.

El sistema de producción de alimentos está estructurado a nivel global, concentrado en pocas manos de transnacionales. “Puede haber intentos de modificación en algunos rasgos de la cadena productiva, con experiencias concretas, pero no cambiar el modelo de producción. Es una iniciativa interesante porque abre la posibilidad de discutir e impulsar otras iniciativas concretas”, sostiene.

La participación de la firma en el mercado interno reaviva la discusión sobre una Empresa Nacional de Alimentos, propuesta en abril de este año por el Frente Patria Grande. “A partir de una empresa pública en el marco del grupo Vicentin, podría haber acciones concretas que impliquen favorecer otros circuitos alternativos de comercialización y destinar estas compras a los programas estatales. Así, evitar intermediarios y priorizar la compra directa a productores familiares, medianos y pequeños, cooperativas, con esquemas productivos más agroecológicos y con menor impacto en el ambiente”, agrega Vértiz.

Párrafo aparte –y una investigación–, merece la deuda de Vicentin, la más grande con el Banco Nación, sobre todo si se considera que fue el mayor aportante en las PASO de Juntos por el Cambio. Sólo en 2019, el grupo empresarial recibió 72 créditos, 28 en el último mes de la presidencia de Mauricio Macri.

Estos préstamos, otorgados en condiciones de extrema irregularidad, fueron avalados por la gestión de Javier González Fraga, aun cuando la firma ya venía incumpliendo con los pagos. Por esta razón, los directivos de Vicentin, Alberto Padoán y Gustavo Nardelli, junto al ex titular del Banco Nación, se encuentran imputados y próximamente serán indagados por la justicia.

Jun 12, 2020 | Comunidad, Novedades

Una pandemia, un sistema de salud sobrecargado de tareas, un Covid positivo y una odisea de un poco más de 24 horas. Carolina Dome es psicóloga y docente, además de ser una de los 27.000 argentinos contagiados del nuevo coronavirus en la Argentina. Víctima de la incertidumbre y la situación de crisis, “dejé de ser persona y pasé a ser un virus, un peligro, una prófuga potencial.” Así se describe ella en un posteo de Facebook que se hizo tan viral como el mismísimo Covid-19.

Mariano, la pareja de Carolina y trabajador de la salud, fue el primero en contagiarse. Decidió confiar en la salud pública, ya que su obra social no les brindaba información clara en torno a los testeos. Así fue como el 3 de junio esperó durante ocho horas el resultado del hisopado en una unidad febril de urgencia (UFU), una serie de containers helados, apartados de un hospital general que Carolina prefiere no identificar para evitar posibles represalias a trabajadores del sistema sanitario.

Luego del resultado, Mariano fue derivado a un hotel de CABA para iniciar el proceso de recuperación lejos de su familia, que aún no presentaba síntomas. Al día siguiente, Carolina comenzó a sentirse engripada y decidió seguir los mismos pasos que Mariano para poder confinarse juntos. Acudió al mismo hospital con su niño de casi 3 años y le permitieron -al igual que a muchas personas con hijos- volver a su casa a esperar los resultados. El positivo fue evidente para Carolina y a partir de ese momento -según el riguroso protocolo de CABA- no se le permitiría decidir nada más, al punto de que si no se presentaba en el hospital, le advirtieron, la “vendría a buscar la policía”.

El momento de tensión hizo que la fiebre aumentara, al igual que las preocupaciones sobre en qué manos quedaría el cuidado de su hijo. El tiempo corrió lo suficientemente rápido como para que no existieran las explicaciones. “De un momento a otro se tuvo que ir llorando con el tío, que por suerte es conocido y cercano pero no pertenece a los vínculos primarios (como somos los papás, la abuela y una tía abuela)”, contó Carolina, en diálogo con ANCCOM.

Carolina Dome ya se recuperó del Covid.

Al llegar a la UFU solicitó que la derivaran al mismo hotel que su pareja -así su familia podía asistirlos fácilmente- pero la respuesta a ello fue terminante: “No podemos atender los deseos individuales de la gente”.

Está claro que en un contexto de crisis y años de desfinanciamiento, “las instituciones se vuelven desubjetivantes; se trata a las personas muchas veces como objetos”, analiza Carolina. Esa noche le dijeron: “Andá a la guardia, seguilo a él”. Y esa persona no miró atrás ni un segundo como para darse cuenta de que su paciente se había perdido en una bifurcación de caminos del enorme patio del hospital. Ella dio un grito desesperado: “¿Dónde queda la guardia?” y nadie respondió. Caminó sin rumbo y se cruzó con un camillero que llevaba un cadáver y ahí fue cuando estallaron sus lágrimas. En esos momentos una médica apareció, le dijo “hoy pasas la noche acá” y la llevó al Área de las personas con Covid, neumonía y tuberculosis. La habitación estaba helada, le hicieron exámenes de sangre y casi como para compensar, le dieron un té con dos galletitas de agua. En esos momentos sus pensamientos solo giraban alrededor de una frase: “Así no se cura nadie”.

Al mediodía las noticias empeoraron y contra su voluntad fue derivada a un sanatorio de su obra social. La idea de recuperarse junto a su compañero Mariano era cada vez más utópica. Confinada en una habitación sin agua y sin baño, logró tomar un paracetamol con su saliva. Esperó con mucha hambre y sin fiebre a que la doctora llegase y pudo escuchar esas palabras que tanto deseaba: “No reunís ningún criterio de internación, andate a casa”. “Esa casa de donde yo venía y de donde nunca debí haber salido,” concluye Carolina en su posteo de Facebook.

Hoy, la protagonista de esta odisea cuenta que se siente bien, al igual que Mariano que pronto podrá volver a su hogar. Y que lo pasó como “si fuera una gripe, más leve que muchas otras que he tenido. En ese sentido es importante perder el miedo y el terror que a veces algunos medios de comunicación nos imponen o el miedo natural de las personas ante algo tan incierto. Creo que lo que más enferma aquí es la incertidumbre”.

Carolina es una de las 8.000 personas que ya se curaron del Covid 19, un virus que en todo el planeta ya mató a más de 400.000 personas y en la Argentina a 765. La voracidad del coronavirus puso al sistema sanitario -y a buena parte de su personal- en estado de estrés, tanto en el país como en el resto del mundo. Ante cualquier síntoma, los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires deben llamar a la línea 107.

Jun 10, 2020 | Comunidad, Novedades

La bajante extraordinaria impacta en la navegabilidad, en el comercio, en la toma de agua y en la presencia de peces.

Bancos de arena que se asemejan a un desierto; botes encallados; barro; muelles de madera que lucen absurdos, pues se levantan sobre la nada y hacia la nada se adentran. En el Paraná falta el agua, y las postales de la cuenca semivacía son impactantes. Un río caracterizado por su gran caudal que empezó a replegarse sobre sí mismo. Quedan al descubierto en el lecho diferentes objetos que estaban ocultos bajo el agua; el más llamativo sea tal vez un barco –el Parténope- que naufragó en Corrientes hace más de cien años y fue localizado hace seis, a cinco metros de profundidad, y quedó ahora a la vista. Hay tramos en los que incluso se puede atravesar el río caminando. Es la peor bajante en varias décadas.

La problemática afecta a toda la Cuenca del Plata, la segunda más extensa de Sudamérica, pero en el Paraná -el río más importante de esta cuenca-, la bajante alcanza dimensiones extraordinarias. Según los informes del Instituto Nacional del Agua, los niveles del río en territorio argentino están en el mínimo de los últimos 50 años: desde diciembre de 1971 no se observaba una situación similar. Pero más alarmante aún es que, teniendo en cuenta únicamente el mes de abril, una bajante como la actual no se registra desde 1884, hace más de 130 años. La bajante es también extraordinaria en el Río Iguazú, donde el caudal es el menor en por lo menos 40 años; para marzo el río ocupaba una séptima parte de su caudal normal.

Sin lluvia no hay agua

“El escenario que tenemos por ahora es que en el Río Paraná va a persistir en la condición de estiaje (nivel de caudal mínimo), tal vez con oscilaciones poco significativas -señaló Leandro Giordano, investigador de la Subgerencia de Sistemas de Información y Alerta Hidrológico del INA-. Suponemos que esto se extenderá también durante la primavera”. La respuesta a la falta de agua en los ríos está en la falta de lluvias. Para que el caudal se recupere, debería llover por encima del promedio durante algunos meses consecutivos, es decir, todo lo contrario a lo que viene ocurriendo hace tiempo. Para colmo el invierno, que está por empezar, es época seca.

Las consecuencias de esta escasez abundan de manera inversamente proporcional al agua. La bajante extraordinaria impacta en la navegabilidad, y por ende también en el comercio, así como en la toma de agua, en la fauna ictícola (los peces) y en el nivel de agua del acuífero. “Nuestra población urbana ha ido creciendo, así como la actividad económica agroexportadora, y por ese desarrollo del sistema territorial es que esto representa un mayor riesgo”, observa Giordano. El agua para consumo humano se ve afectada en cantidad pero también calidad, lo cual pasa por una cuestión de concentración: a menor volumen de agua, mayor concentración de nutrientes, algas, sedimentos.

El caudal promedio anual del Paraná, en Corrientes, es de 16.000 metros cúbicos por segundo. Este mayo fue de la mitad.

Para tener un mapa de situación más completo, Giordano, hidrólogo dedicado a investigar sistemas fluviales, explica qué sucede aguas arriba. El flujo del tramo argentino del Paraná responde al del Alto Paraná –que nace en Brasil-, al río Paraguay, cuyo principal aporte a su vez es el Pantanal, y al Iguazú, también desde Brasil. ¿Qué está ocurriendo en esos ríos? Que tienen también mucha menos agua de la que deberían.

Para ponerlo en números: el caudal promedio anual del Paraná en Corrientes es de 16.000 metros cúbicos por segundo, promedio que en mayo es mayor, de 18.000, pero que en mayo de 2020 fue de apenas 9.900: casi la mitad. “Es muy poca agua para lo que es el Paraná, uno de los ríos más caudalosos del mundo”, sostiene Giordano. En cuanto al Paraguay, continúa, en Puerto Pilcomayo la tasa media anual es de 3.600 metros cúbicos sobre segundo, elevándose a 4.500 en promedio durante el mes de mayo, pero que en mayo 2020 fue de tan sólo 1.900; aquí también, cerca de la mitad de lo habitual. Finalmente, para el río Iguazú, la tasa anual medida en Andresito es de 1.700 metros cúbicos por segundo, promedio que en mayo es de 1.500, y en mayo 2020 fue de 373, ¡la cuarta parte!

En el Iguazú hay déficit de precipitaciones desde junio de 2019, pese a ser una zona que generalmente recibe lluvias todo el año (es, de hecho, el área más lluviosa del país, con alrededor de 2.000 mm por año). En tanto, en el Alto Paraná y en el Paraguay, el invierno corresponde a la estación seca. Es decir que el excedente hídrico que alimenta al Paraná se suele generar en verano, pero en os últimos tres, la lluvia escaseó. “La última crecida fuerte fue en el 2016, y a partir de ahí las precipitaciones se empezaron a situar por debajo de lo normal”, afirmó Giordano, que es también doctor en Ciencias Aplicadas, docente de la UNGS y geógrafo. El déficit de lluvia fue especialmente fuerte a principios de 2019, y volvió a sentirse en marzo de este año.

El agua para consumo humano está afectada en cantidad pero también en calidad: hay más nutrientes, algas y sedimentos.

Proyecto regional

Se trata de una problemática que excede únicamente a la Argentina, los ríos no conocen de fronteras (si bien muchas veces las delimitan), y fue en el Parlasur que se presentó un proyecto de emergencia hídrica y ambiental. “Nuestros ríos están en una situación casi desesperante. La bajante es terrible, donde antes había un río muy profundo hoy la gente lo atraviesa tranquilamente”, señala Julia Perié, una de las autoras del proyecto, que atiende a Anccom desde su Posadas natal. “Hay que tomar medidas urgentes para que esto no acarree males mayores”, sostiene.

El proyecto, que lleva la firma de los argentinos Perié, Cecilia Britto y Nelson Nicoletti, insta a los Legislativos de los Estados parte del Mercosur a declarar la emergencia hídrica y ambiental en los ríos Paraná, Iguazú, Uruguay y Paraguay. También insta a Brasil a cesar con la deforestación del Amazonas. Por otro lado, solicita la creación de un Instituto Internacional del Medioambiente, el Agua y el Desarrollo Urbano, para trazar un plan estratégico ante esta crisis. “La preservación de un recurso natural esencial como el agua es un deber irrenunciable de los estados y de la sociedad en pleno”, considera el proyecto.

Perié, que además de parlamentaria del Mercosur es vicepresidenta nacional del Partido Solidario, apunta que “el agua debe ser considerada un derecho humano y esencial”, y por lo tanto “los gobiernos deben tomar las determinaciones que hacen falta”. Desde su bloque celebraron las negociaciones que lograron que en mayo el embalse Itaipú, en Brasil, erogue temporalmente una mayor cantidad de agua al Paraná, “tras varias reuniones y promesas”, comenta. También presentaron otro proyecto para recomendar la veda de pesca en Entre Ríos y Santa Fe (que rige en otras provincias, como Misiones, Corrientes y Chaco), y proteger así la fauna ictícola.

Al proyecto de emergencia esperan tratarlo virtualmente. En caso de aprobarse, debería ser tratado en los legislativos de cada Estado parte. “Podemos proponer cosas pero después las tienen que llevar adelante los ejecutivos, y ahí a veces hay trabas, pero no perdemos las esperanzas de que estas cosas se modifiquen, hay que poner estos temas en debate”, señala la parlamentaria.

Tal vez el punto más ambicioso del proyecto sea el concerniente a la deforestación del Amazonas, que pese a los incendios de 2019, pese a la pandemia, no ha hecho más que aumentar, registrándose un 50% más de tala en los primeros cuatro meses del año, en comparación a 2019. “Hace años venimos pidiendo el cese de la deforestación, esa es una de las causas de este problema (en alusión a la bajante de los ríos)”. La relación está en el denominado proceso de evapotranspiración, por el cual la vegetación emite vapor de agua a la atmósfera. “En algunos casos los intereses políticos que hay detrás de todo esto son más poderosos que las necesidades de los ciudadanos”, expone Perié, al tiempo que apunta contra la “actitud de desidia del gobierno de Brasil”. “El tiempo pasa, la deforestación sigue, la sequía también, y los pueblos son los que tienen estos problemas y necesidades”, añade.

En el Parlasur que se presentó un proyecto de emergencia hídrica y ambiental.

Mirada ambiental

Las problemáticas ambientales, pese a su complejidad e importancia, no suelen recibir la atención necesaria hasta que su impacto es ya ineludible. Anccom consultó a dos ambientólogas que participaron el año pasado del proyecto de extensión del Núcleo de Estudios Amazónicos de la Universidad de Brasilia, experiencia que las llevó a vivir varios meses en la región amazónica. Al llegar, les sorprendió que allí donde suponían que habría selva, había en realidad campos de soja y pastura para ganado. Catalina Fixman y Karin Pereira Jakobowicz señalan que “las nacientes de varios ríos del litoral argentino están en territorio brasileño. Las aguas del Paraná y el Paraguay nacen en la región biogeográfica del Cerrado, ubicado en el centro de Brasil. Entonces, los cambios ambientales en esa región podrían afectar los cursos de agua conectados a la red hidrográfica. Como la sequía se dio en toda la región, abarcando ambos países, la bajante se agrava. Por esto es muy necesario dejar de lado las fronteras políticas a la hora de gestionar los recursos naturales”.

Ahora bien, la raíz de la cuestión, los motivos de la falta de lluvias y la sequía no son aún del todo claras: “Suele llevar varios años de investigación entender el proceso en su complejidad”, observan Fixman y Pereira. “La naturaleza es dinámica y presenta ciclos con fluctuaciones, independientemente de la actividad humana”, aclaran, pero advierten que “el aumento de la frecuencia e intensidad de eventos extremos es una consecuencia clara y conocida del cambio climático motorizado por las actividades humanas”.

En ese sentido, las ambientólogas de la UBA apuntan que “la devastación de la Amazonía Brasileña aumentó de forma muy alarmante el último año, siendo promovida por las políticas del gobierno electo en 2018. Esto está trayendo indudablemente consecuencias gravísimas y en muchos casos irreversibles”. Y señalan que “las consecuencias globales, en su mayoría ligadas al cambio climático, aún están siendo estudiadas, por lo que actualmente es difícil definir hasta dónde pueden llegar. Esta incertidumbre debería alarmarnos aún más, porque significa que puede tener un montón de impactos socioambientales que aún no conocemos”.

Lo cierto es que mientras se investigan las causas de fondo de estas problemáticas o la posible incidencia de unas sobre otras, la sequía continúa y los ríos siguen discurriendo cada vez más exiguos en su cauce. Hasta cuando se extenderá y con qué consecuencias, aún se desconoce.

Jun 4, 2020 | DDHH, Novedades

El asesinato de George Floyd en Minneapolis evidenció nuevamente la crueldad y la violencia institucional que sufren los afrodescendientes en los Estados Unidos. Las imágenes de sus últimos momentos con vida recorrieron el mundo, produciendo empatía e indignación. En Argentina muchas personas se sumaron al pedido de justicia y tiñeron de negro las redes sociales para visibilizar el racismo que aun hoy se cobra vidas. Para entender el fenómeno, ANCCOM entrevistó a tres militantes de la causa afro.

Nehuén Huellpin Pincén, activista trans no binarie, afro-indígena, militante en la agrupación Xango y en el movimiento de juventudes trans, afirmó que existe violencia acumulada en Estados Unidos que comenzó cuando los hombres blancos fueron a África y esclavizaron a la primera persona negra: “Son 400 años de esclavitud, más 200 de violencia estructural, institucional, racista, de segregación y un sistema castrario puritivista hacia las comunidades negras”. La difusión ya está lograda, todos se enteraron de lo que ocurrió: “Hay muchos videos donde las personas blancas se ponen delante de la policía y no las golpean o las separan. A las personas negras las apuntan, las golpean y le tiran gas lacrimógeno. Esto es poner el cuerpo en la lucha y no poner una foto negra en el instagram con el #BlackLivesMatter y nada más”. Para Nehuén la lucha no es separatista, hay que entender las diferencias para celebrarlas.

Federico Pita, politólogo de la UBA y activista afroargentino, fundador de la Diáspora Africana de la Argentina (DIAFAR), resaltó que al momento de pasar del sistema esclavista al capitalista en Estados Unidos se fomentó el segregacionismo, las personas eran iguales en tanto sujetos, pero estaban separadas. En cambio, en nuestro país se llevó a cabo un proceso de asimilación que buscaba incorporar al sujeto al modelo “civilizatorio” a cualquier precio: “Hubo una promoción muy fuerte del Estado para importar cuerpos blancos y gente de Europa. De hecho, en el artículo 25 de la Constitución Nacional se establece como deber promocionar la inmigración europea, dándole la bienvenida a la gente blanca para que purifiquen la raza, dejando atrás al gaucho, al indio y al negro que vendrían a ser el atraso”.

Federico Pita, Presidente de la Diáspora Africana de la Argentina (DIAFAR).

Patricia Gomes es una activista afroargentina, feminista y anti racista, trabaja en el Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Habló de la solidaridad que suscitó lo acontecido en Estados Unidos como “bastante acartonada” ya que cuesta reconocer lo que pasa en nuestro propio país. “Nosotros, como negros y negras sufrimos la persecución policial cotidianamente. Vamos caminando por la calle y nos piden documentos”. Gomes reconoció que nadie se hace cargo del racismo en Argentina ya que circula el mito que todos somos descendientes de europeos: “Hay una invisibilización histórica y sistemática que sufrió y sufre nuestra comunidad, una falta de consciencia sobre nuestra historia y nuestros orígenes, siempre hablamos de sacar a la abuela negra del closet”. Si no se reconoce a la población afrodescendiente, tampoco se puede reconocer el racismo: “Cualquier negro que uno ve, es cualquier cosa menos argentino”.

Las organizaciones que nuclean a africanos y afrodescendientes estiman que en la República Argentina viven alrededor de dos millones de personas de este origen. Pero el Censo de Población de 2010, que fue el primero en incluir una pregunta sobre pertenencia a esta comunidad, arrojó un total de 149.493 personas que se auto reconocen como afrodescendientes. Esto es el equivalente a un 0.4% de la población total. Es importante resaltar que según el mismo censo, el 92% de ellos nacieron en Argentina, aunque sigue asumiéndose que quienes tienen estos rasgos fenotípicos son extranjeros.

El Censo Poblacional es una de las pocas estadísticas donde se refleja a las comunidades racializadas. En los informes de violencia policial, femicidios, trabajo informal o indigencia no se toma en cuenta esa variable. Federico Pita explica que esta situación se da en Argentina bajo la excusa de que todos somos ciudadanos, entonces no se habla de raza: “Es mentira que toda la gente es igual, porque los negros son villeros y los ricos son blancos. Es un hecho absoluto de la realidad. Pero el relato argentino de poder invisibilizó la tensión racial en lo estadístico y en lo discursivo. La población europea nunca fue mayoritaria, siempre fue una minoría significativa. Sólo son mayoría en los espacios de toma de decisión”.

Presentación del periodico «El Afroargentino» en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini en 2018.

Los actos discriminatorios ocurren todos los días y se manifiestan en el ámbito laboral. “Gran parte de nuestra comunidad es pobre -afirma Gomes-, no tiene estudios y tiene trabajos informales”. En los medios se refuerzan los estereotipos y existe un racismo cotidiano que se demuestra a través de miradas, chistes o risas. Hay una triple opresión que sufren las mujeres de su comunidad: por ser mujeres, porque en general son pobres y porque son negras: “Existe la sexualización de las mujeres, pero las negras sufrimos la hipersexualización por los estereotipos que rodean a nuestros cuerpos, de sexualmente más fogosas y más salvajes. Estás en la calle esperando el colectivo y te preguntan cuánto cobras. Se creen que tienen derecho a invadir tu espacio personal, como la gente que ‘inocentemente’ te quiere tocar el pelo”.

Pincén denuncia que el racismo estructural e institucional no permite que las comunidades salgan de los barrios pobres, sólo les posibilita conseguir trabajos informales y con salarios bajísimos. “Las personas que están siendo perjudicadas no pueden hablar, porque apenas pueden sobrevivir. Tienen que alimentar a la familia.”. Las condiciones de vida crean ambientes violentos, donde se aprende que la representación de las comunidades negras, indígenas o pobres son asociadas con ladrones, vagos, marginales y enfrentados a la policía. Se genera impunidad y se justifican los asesinatos de estas comunidades porque “se lo merecen”, o “no quieren salir de donde están”. Pincén reflexiona: “Es un sistema donde la persona no quiere robar, pero quizá no le dan otra oportunidad de que pueda conseguir trabajo, ni pueda alcanzarle para comer, entonces ¿cómo hace esa persona para vivir?”.

Los actos de racismo, en su mayoría, quedan impunes. Las multas contempladas en la Ley Nacional contra la Discriminación no son aplicadas y no hay resarcimiento a las víctimas. La cantidad de denuncias efectuadas en el INADI, entre los años 2014 y 2017 , fueron 9.266 y sólo el 9.3% están relacionadas con la nacionalidad o etnia del denunciante y un 0.5% son específicas de afrodescendientes. “En general -señala Gomes-, las denuncias por racismo son muy bajas en porcentajes porque la gente no las hace. El trabajo de las organizaciones es empujar a hacerlo, aun sabiendo que muchas veces se archivan. La información estadística es importante porque si el Estado argentino empieza a ver al racismo como un problema, puede existir una política específica para combatirlo. Si no se denuncia el problema, sigue sin existir para el Estado”.

“¿Cómo es que el racismo sigue existiendo y quién lo sostiene?», se pregunta Federico Pita.

Pita estudió en la Facultad de Sociales de la UBA, en la currícula de su carrera no encontró autores afrodescendientes y entre sus compañeros tampoco había personas racializadas. “La realidad es que la mayoría de quienes van a la universidad son blancos y en la sociedad argentina la mayoría somos negros. Cuando uno hace extensión universitaria en un barrio piensa en gente oscura, no hay que mentir, por eso incomoda el tema. Nadie quiere ser racista, pero para no serlo hay que reconstruirse, no hay que taparse los ojos”. En este sentido señaló que quienes quieren que las cosas sean diferentes deberían indignarse más: “¿Por qué no te indigna estar en el aula y ver que a tu alrededor son blancos como vos? ¿Realmente pensás que los negros son unos vagos que no quieren estudiar o que no les da la cabeza?”.

Pita invitó a pensar si la subestimación que existe del racismo de los bienintencionados no es más letal que la militancia de los racistas confesos, porque quienes admiten abiertamente ser racista son muy pocos y entonces: “¿Cómo es que el racismo sigue existiendo y quién lo sostiene? Probablemente la displicencia, la complicidad y la tolerancia del resto”. La lucha por el cupo laboral de afrodescendientes y pueblos originarios es un debate necesario: “No se trata solo de visibilidad y que se hable del tema, es algo más sencillo y concreto, pero difícil de hacer. Un par de varones blancos y un par de mujeres blancas, menos pero algunas, se tienen que levantar. Si hay veinte sillas hay que repartir en partes iguales.” El peligro de no hacerlo es generar una máquina de reproducir desigualdades.

La agrupación Xango está recibiendo donaciones de dinero y comida para ayudar a 30 familias de la comunidad afro. También, varios espacios están recaudando para ayudar a la comunidad Qom en los distintas partes del país. El violento ataque que recibió esta comunidad fue difundido por los medios. Pincén lamentó que haya que llegar a este punto para que se tome consciencia: “Cuando termine lo que pasa en Estados Unidos ¿les vamos a seguir importando? ¿Van a seguir luchando por nosotros? ¿Van a poner el cuerpo? ¿O van a seguir diciendo que son todos unos negros de mierda?”.

Abr 9, 2020 | Comunidad, Novedades

Sudamérica fue fuertemente impactada por el COVID-19. La llegada tardía del virus le dio la posibilidad a la región para analizar lo que sucedía en el exterior y tomar medidas a tiempo. Sobre todo, considerando los estragos que podía causar por los evidentes problemas estructurales. Cada gobierno actuó con autonomía y por eso los resultados son tan distintos. El virus expone los costos que se ya se sienten en los países de la región. ¿Cuál es la situación de los principales países de la parte sur del continente?

En Uruguay, el nuevo presidente, Luis Lacalle Pou, asumió apenas días antes de que comenzara la pandemia: el 1° de Marzo. Desde el 13, cuando se confirmó el primer caso en su país, el gobierno soltó paquetes de medidas contundentes para controlar la situación, como el cierre parcial de frontera y prohibición del desembarco de cruceros, la suspensión de espectáculos públicos, eventos masivos, el cierre de shoppings, órganos estatales y de instituciones educativas sin fecha de reapertura. Al momento, cuentan con 456 casos confirmados, 7 fallecidos y 192 personas recuperadas. A diferencia de Argentina, Lacalle Pou prefirió exhortar a la gente a que se aísle. “¿Alguien en serio con responsabilidad está dispuesto a llevar detenido a un uruguayo en cualquier lugar del país que está tratando de hacer el peso, no para la semana, sino para el día?”, manifestó.

En cuanto a medidas económicas, se ha creado un “fondo de coronavirus” de aproximadamente 400 millones de dólares para asistir a los más vulnerables. Está formado por una reasignación de fondos públicos, incluido un recorte de sueldos y jubilaciones de funcionarios por un mínimo de dos meses, que va progresivamente del 5% al 20% a los que reciban desde 80.000 pesos uruguayos (1850 dólares). Además, se les otorgó subsidios por enfermedad a la población de riesgo mayor a 65 años y se construyeron refugios para facilitarles el aislamiento. Paralelamente, se flexibilizaron los requisitos para el acceso al subsidio por desempleo.

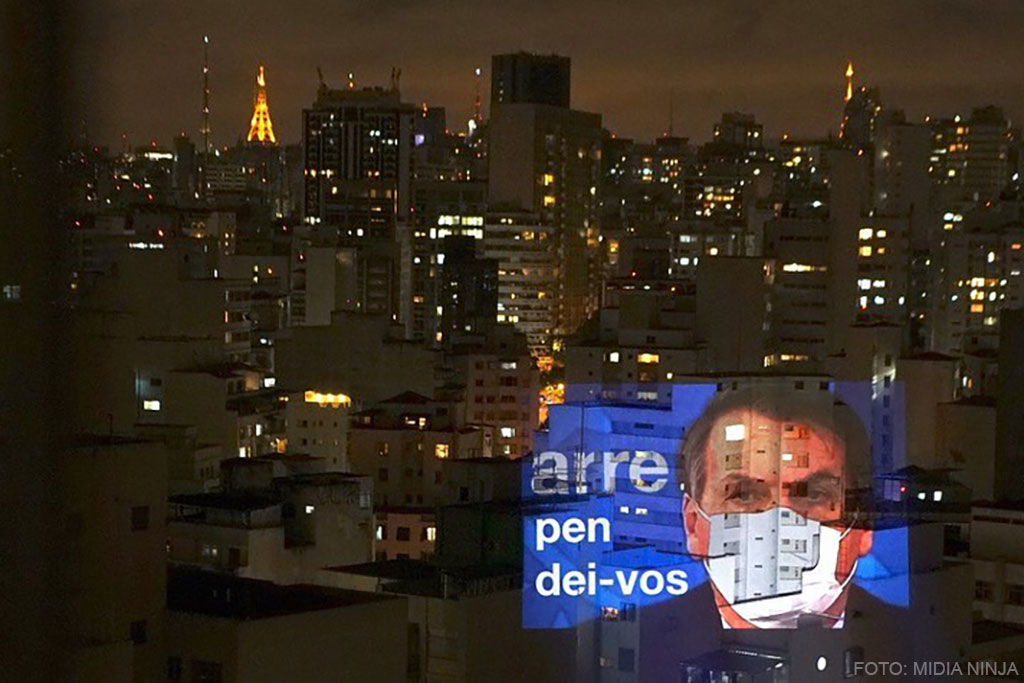

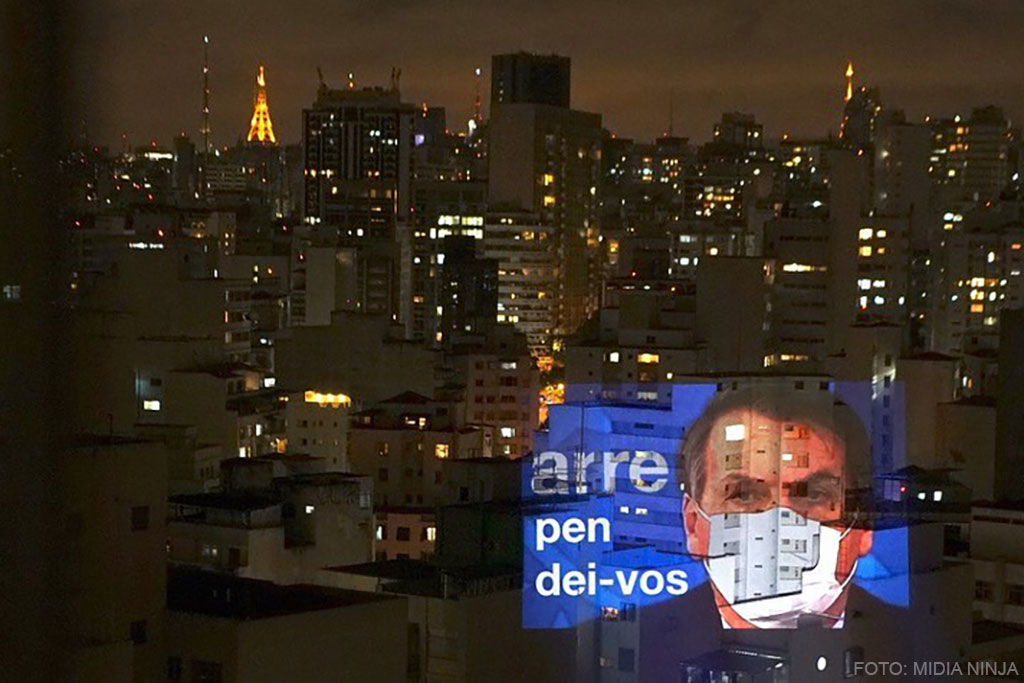

En Brasil, Jair Bolsonaro en principio minimizó la situación. En sus declaraciones, aseveró que el verdadero problema era la “histeria” que se había generado alrededor de la enfermedad. Dijo que los brasileños son inmunes a ella porque saben “bucear”, se “meten en alcantarillas” y que, a lo sumo, tendrían solo una “gripecita”.

Bolsonaro no impuso ninguna medida para facilitar la cuarentena, sino que priorizó la continuidad de la actividad económica. “¿Algunos van a morir? Van a morir, lo siento. Así es la vida. No se puede detener una fábrica de automóviles porque hay 60.000 muertes en accidentes de tráfico al año, ¿verdad?”.

El tiempo pasó, los contagiados aumentaron, así como las divisiones sociales en Brasil. Hoy los casos confirmados ascienden a 16.238, con 173 personas recuperadas y 823 fallecimientos. Lo que decayó fue la popularidad del presidente, quien se fue aislando progresivamente. Fueron los gobernadores los que tomaron conciencia y lo desafiaron primero. Wilson Witzel de Río de Janeiro declaró cuarentena hasta esta Semana Santa y João Doria de San Pablo ya comunicó la extensión de la cuarentena hasta el 22 de abril. Cerraron comercios, servicios y actividades no esenciales, así como también las instituciones educativas. Pese a que Bolsonaro los calificó como “lunáticos”, la Legislatura aprobó un subsidio a trabajadores informales y autónomos, en principio por tres meses, de 600 reales (115 dólares), más del doble del monto propuesto desde presidencia, y se le inició un proceso de juicio político.

Paraguay es el país donde se registra el más bajo porcentaje de afectados en comparación del resto del continente sudamericano, con 124 casos confirmados, 5 fallecimientos y ya 18 recuperados. Se pueden vincular estos números con el accionar inmediato del Presidente Mario Abdo Benítez, que decretó el 16 de marzo la restricción de circulación de vehículos y personas en la vía pública entre las 20:00 y las 04:00 AM (hora local), medidas que se endurecieron y extendieron hasta el 12 de abril debiendo respetar el aislamiento total obligatorio. El ministro del Interior, Euclides Acevedo, había expresado que «No es un toque de queda, pero es lo más parecido. ¿Qué quiere decir eso? Que el derecho a la circulación se va a restringir con el objetivo de ser drásticos con respecto a la cuarentena, que no es otra cosa que el aislamiento».

Las esperanzas de Colombia se mantuvieron a flote durante las primeras instancias de contagio. En 2014 y 2018 habían confrontado otros virus: el chikunguña y el zika. Esto fortaleció el sistema sanitario con recursos como un laboratorio de detección en 24 horas y un Centro de Operaciones de Emergencia (COE) del Instituto Nacional de Salud (INS). Aun así, una semana después de la confirmación del primer caso de coronavirus, el 6 de marzo, el gobierno de Iván Duque declaró la emergencia sanitaria. Su primera medida fue decretar un aislamiento preventivo obligatorio a mayores de 70 años hasta el 30 de mayo y facilitarles el acceso a subsidios, pensiones y a la “canasta básica”. Además, suspendió las actividades educativas y cerró las fronteras terrestres, marítimas y fluviales. Luego de una semana, el mandatario ordenó a la totalidad de los ciudadanos, independientemente de su edad, respetar la cuarentena hasta el 13 de abril.

La cantidad de infectados se quintuplicó desde la primera medida implementada hasta la fecha, por lo que Duque ordenó prolongar el aislamiento por dos semanas más. “Esta pandemia está en el mundo y mientras no se desarrolle una vacuna va a estar presente. Nuestro reto es ser capaces de adaptarnos, lo que significa seguir protegiendo la vida, la salud y tomar todas las medidas que se requieran”, manifestó en cadena nacional. A la fecha, entre los colombianos hay 2.054 casos confirmados, de los cuales ya han fallecido 55 personas y otras 123 se encuentran recuperadas.

En Bolivia, frente a una escasez de recursos, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, expresó: «No tenemos las condiciones en salud para enfrentar esta pandemia, pero sí podemos quedarnos en casa», razón por la cual ordenó acatar la cuarentena nacional desde el 22 de marzo hasta el 15 de abril, para reducir la cantidad de afectados, que suman a la fecha 264 casos confirmados, con 18 fallecimientos y 2 recuperaciones.

Desde entonces, los mercados y centros de abastecimiento cierran al mediodía y solo una persona por grupo familiar tiene permitido el acceso a ellos para hacer las compras. El transporte público y privado fue suspendido, aunque se habilitaron permisos especiales para transportar trabajadores del área de la salud, la comunicación y otros empleados de servicios indispensables como el agua, la electricidad y el gas. La implementación de esta medida permitió un ascenso gradual y controlado de la pandemia, ya que se registraron 160 casos de contagio en dos semanas, una cifra menor en comparación a otros países.

En Venezuela el presidente Nicolás Maduro impuso la cuarentena total obligatoria el 17 de marzo, después de expresar en cadena nacional que «es la situación más grave a la que se haya enfrentado Venezuela nunca antes». En principio, la medida se aplicó solo en siete estados del país (Caracas, Miranda, Vargas, Zulia, Táchira, Apure y Cojedes), obligándolos a suspender todas las actividades que no estén involucradas con los servicios de salud, transporte, alimentos y seguridad. Días después, la obligatoriedad del aislamiento se expandió por toda Venezuela porque, según manifestó el presidente, “la única forma de detener los canales de propagación es entrando en una fase drástica de cuarentena colectiva en todo el país».

Hasta el momento, tanto el gobierno venezolano como la OMS confirmaron 167 casos, entre los cuales anunciaron 9 fallecidos y 65 recuperados. Pese a estas cifras oficiales, el diputado opositor de la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares, aseguró que es mayor la cantidad de casos positivos de COVID-19 en comparación a lo revelado por el oficialismo. «Nicolás Maduro miente y las mentiras le van a costar la vida a los venezolanos por no tener información real de lo que ocurre. Miente en el número de pruebas hechas y pone en riesgo la vida de los venezolanos», dijo en una conferencia de prensa.

Mientras tanto en Chile, con los militares en la calle, recorte de sueldos, la gente en las casas, el plebiscito por la reforma constitucional pospuesto y la derecha en el poder, el presidente Sebastián Piñera logra tener al pueblo recluido en cuarentena. Piñera debió esperar al momento justo para legitimar las medidas que lo habían enfrentado constantemente con el pueblo en el pasado. Decretó el Estado de excepción constitucional de catástrofe por 90 días, lo que le permite, entre otras cosas, limitar ciertos derechos o garantías constitucionales, como el libre tránsito y la posibilidad de establecer toques de queda. En ese contexto, estableció un toque de queda de 22:00 a 5:00 AM (hora local), suspendió las clases hasta el 12 de abril, cerró los shoppings y canceló todo evento masivo. Además, se declaró la cuarentena total, pero solo en determinadas comunas-distritos de algunas ciudades, en donde había grandes focos infecciosos.

La particularidad de Chile es que es el país que más tests hace para diagnosticar el virus en la región. Se realizan más de 4.500 por día, y esa es la estrategia clave del país trasandino para localizar y combatir la enfermedad. También es el que maneja la tasa más baja de mortalidad en relación a la cantidad de contagiados: con 5.546 casos confirmados, 48 de esos casos fueron fatales y ya hay 1115 personas recuperadas.

Por ahora, el pueblo está encerrado, pero toma nota de cada error del gobierno. El ministro Jaime Mañalich indicó que “el coronavirus puede mutar” y ponerse en “buena persona”, cuando en realidad la OMS expresa que el virus no ha mutado. Además, el gobierno habilitó suspensiones en empresas, lo cual implica que la gente cobre un seguro de cesantía que significa una suma significativamente menor de los ingresos mensuales.

En Perú, el coronavirus llegó en medio de una crisis política que acarrea desde hace tiempo. Recién el 16 de marzo se restableció el Congreso, suspendido desde el año pasado. Los nuevos legisladores tuvieron que jurar, en una ceremonia privada, respetar lo más posible la cuarentena obligatoria.

El presidente Martín Vizcarra declaró el estado de emergencia el 15 de marzo. Desde ese día, el país quedó militarizado para controlar que la población cumpla con las restricciones impuestas, lo que generó una serie de abusos de poder. Además, sancionó una Ley de Protección del Personal de Seguridad que exime a los oficiales de responsabilidad penal al herir o matar «en ejercicio regular de su función constitucional”. Esto se ganó el repudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros organismos.

Perú está sometido a uno de los confinamientos más duros de la región. Cuenta con un toque de queda nocturno de 11 horas (de 18:00 a 5:00 AM). Además, se segmentan las salidas masculinas y femeninas. Los hombres pueden salir los lunes, miércoles y viernes y las mujeres, el resto de los días de la semana. El domingo, el acceso está prohibido para la totalidad de la población. Las cifras de infectados hasta el momento asciende a 4.342 casos, entre los cuales se cuentan 121 fallecidos y 1333 recuperados.

La mayoría de los trabajadores se siente indefensos ante la crisis, porque aproximadamente el 70% de su economía es informal. Para ayudar a estos sectores, desde el gobierno lanzaron un plan de bonos de emergencia de 380 soles (108 dólares) por familia.

Ecuador tiene la mayor tasa de mortalidad por COVID-19 en Sudamérica. El sistema de salud dejó de responder y, en consecuencia, un gran número de personas falleció en sus casas, sin atención médica y en presencia de los familiares. El sistema funerario colapsó dejando postales de familias que creman a sus familiares en las calles. Desde el gobierno, llegaron a considerar la creación de una fosa común para “los caídos”. A la fecha se registran 4.450 casos confirmados, con sólo 140 recuperados y 242 casos fatales.

El presidente Lenin Moreno tardó en reconocer la inoperancia de su gobierno para combatir la pandemia del coronavirus. En un principio, decidió ocultar a sus muertos. Según un protocolo para la “disposición final de cadáveres”, no se especificaba la causa de muerte y con esto se manipulaban los números. Solo después de una gran presión mediática, el presidente admitió que “los registros oficiales se quedan cortos”.

A pesar del sufrimiento económico de su pueblo, Moreno anunció otro ajuste en plena crisis con recortes presupuestarios y salariales para los empleados públicos. También desembolsó 320 millones de dólares en pagos a bonistas. Ecuador no puede imprimir dinero, por lo que todo indica que continuará endeudándose con fondos internacionales.

El oficialismo envió al congreso una “ley para proteger el empleo” y está ofreciendo un bono único por dos meses de 60 dólares para familias que trabajan “por cuenta propia”.

Ecuador también está militarizada, en estado de excepción desde el 16 de marzo. Actualmente tienen un toque de queda de 15 horas: el más largo de la región.