Oct 13, 2015 | Entrevistas

El Espacio de Arte ubicado en el primer piso del edificio de la Fundación Osde, en pleno centro de Buenos Aires, es apropiadamente enorme para alojar las más de 120 fotografías, divididas en trece partes, que integran la muestra Antología posible, de Eduardo Grossman. La antología empieza por el final, con un número trece rojo y un texto -“Y enfurece el color, rabioso de sí mismo”- que acompañan las primeras fotografías. Los objetos y personas retratados son diversos: paisajes urbanos, un caballo de calesita, murales, un autorretrato, posters de Evita pegados a un poste. Tienen en común que fueron tomadas recientemente con una cámara digital y exploran colores vibrantes y llenos de contraste. “Al color lo empecé a hacer en serio, para mí, con la foto digital”, afirma Grossman. Estas imágenes hablan de la actualidad de su obra. El primer paso en la muestra es un estallido de color.

Roberto Goyeneche, Buenos Aires, 1984. “Con los personajes famosos siempre es un entrenamiento. Igual la cámara es una buena defensa. Fue una entrevista en la casa. Esta es una foto que estreno. En una muestra de retratos, que hice en 1991 en San Martín, había otra de la misma secuencia, una foto que con el tiempo fue dejando de gustarme. A veces pasa que uno se enamora de una imagen y después se cansa. No hago ningún tipo de análisis psicológico del personaje. No es esa la búsqueda. La búsqueda es siempre fotográfica. Lo que yo busco es una situación de fondo y de luz que para mí conformen una situación fotográfica aceptable”.

La obra de Grossman es mucho más extensa y comprende más tipos de fotografía que los que están colgados en las paredes. Trabajó en publicidad, en moda, hizo books para actores, fotos para estudios de arquitectura, fotocapturas de cine. “Mi producción en estudio, fotos muy producidas, o series temáticas con un guión, todo eso no está –aclara-. Acá está más bien el fotógrafo voyeur o periodista”. Ese es el que él prefiere.

En 2009 dejó de trabajar como fotoperiodista. “Me cansé de trabajar –dice-. Para mí el periodismo en sí mismo nunca fue vocacional. Los últimos dieciocho años de mi vida los pasé como trabajador en Clarín. Aparte de las fotos que me pudieran gustar, para mí era solamente un trabajo. Mi vocación es la fotografía”.

Autorretrato torcido, Miramar, 2014. “Este es un autorretrato del aburrimiento, de una noche desvelada”.

El proceso de elegir las fotos para la antología fue largo. “Empezó cuando dejé de trabajar, hace seis años –relata Grossman- me equipé con un buen laboratorio digital y comencé a rastrillar el archivo, a ordenarlo, mirarlo, descubrir cosas que no había visto nunca, a escanearlas, retocarlas”.

A la hora de armar la muestra, Grossman decidió usar solo copias digitales de sus fotos, impresas a chorro de tinta, la mayoría en papel de algodón. “Por un lado tiene pérdida y por otro tiene ganancia –explica-. La ganancia es que muchos de los negativos estaban dañados, por estar mal archivados o mal procesados, tenían manchas u hongos; con el retoque de photoshop todo eso se puede corregir. Creo que le saqué más el jugo a los negativos con la copia digital que con la analógica”. Nunca fue reacio a adoptar lo digital, y empezar a usar cámaras y laboratorios de esa tecnología se dio naturalmente para él. “Como siempre trabajé en medios, la digitalización dentro del proceso industrial gráfico simplificó muchísimo la labor –señala-. No nos costó adaptarnos: los fotógrafos nos sumergimos con alma y vida en esto”. Tampoco siente nostalgia por las épocas analógicas. “Hoy saco sólo en digital –cuenta-. De vez en cuando saco la cámara de formato medio, la 6×6, que me gusta mucho. El año pasado, en un viaje, hice tres rollos con mi cámara 35, los mandé a revelar con el modo de revelado que usaba cuando hacía analógico y no me encontré, parecían fotos viejas o repetidas”.

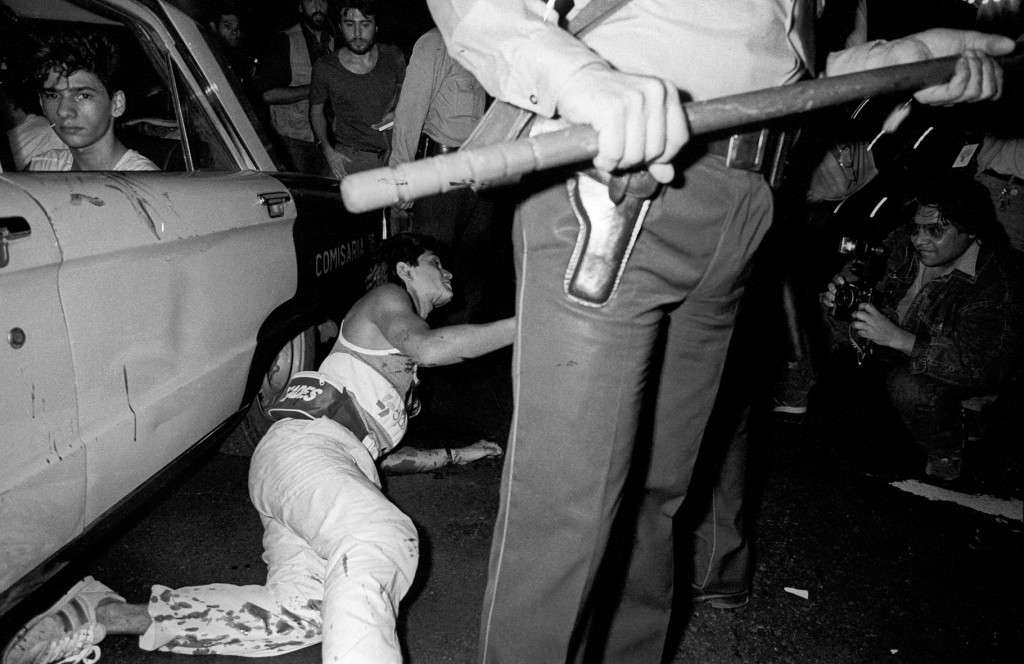

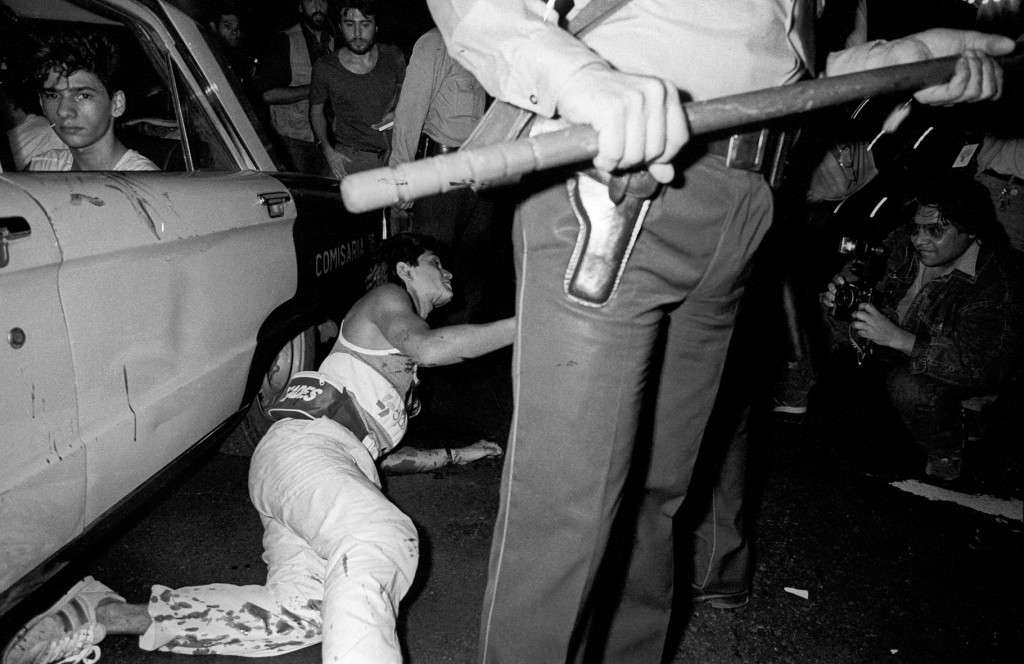

Protesta anarquista contra la visita del Papa, 1987. “La policía aprovechó que eran pocos pibes y los cagó a palos, pero no nos reprimió para nada a nosotros, cosa que muchas veces era habitual. Fue como para que se viera lo que iba a pasar si a alguien se le ocurría hacer quilombo cuando viniera el Papa”.

Dos cosas son notables sobre la muestra: una es el Grossman voyeur, que busca capturar una situación fotográfica atractiva o adecuada, pero siempre sin forzar la foto. Y la otra es la falta de intención de poner más de 40 años de obra en orden temporal. Al fondo del espacio de la muestra hay una línea de tiempo sobre Grossman contada en primera persona, una línea que ordena hitos en una carrera fotográfica pero no a las fotos de la muestra.

“Esta es una antología porque es una selección hecha con un criterio de actualidad: ninguna de estas fotos está porque sea una foto que saqué hace mucho”, dice Grossman. Le interesa remarcar que la muestra no tiene un carácter retrospectivo. Una retrospectiva puede parecer terminante, final. Esta antología, en cambio, es simplemente una selección de las mejores fotos, abierta, interpretable.

Escultura con manguera, Buenos Aires, 1987. “El humor y la fotografía se llevan bien: cuando saqué esta foto me reía. Es humorística dentro de lo que yo considero que es una toma con elementos fotográficamente fuertes”.

En cuanto a la segunda parte del nombre de la muestra, explica: “Posible es porque a mí me resultaba imposible y hubo alguien que la miró de afuera y la seleccionó”. Se refiere a Marcos Zimmermann, que rechazó el título de curador por considerar que no había nada de que curar a la vital obra de Grossman. “Respeto su decisión de no ser llamado curador –dice-. La palabra participa de la sofisticación de un mundo que no es el de Marcos ni el mío”. Se muestra muy agradecido con el trabajo de Zimmermann: “Hubo muy pocas discusiones, acepté de entrada su criterio –asegura-. Quedé muy contento”.

Cada capítulo va acompañado de un texto, que corresponde a uno de los trece versos del poema que Chela Grossman, la mujer del fotógrafo, escribió especialmente para la muestra. No es la primera vez que hacen una colaboración artística: “Ella me acompaña con sus poesías desde la primera muestra –afirma Grossman-. A mí me encantan sus textos porque le dan a la lectura de la exposición una dimensión poética, que yo creo tienen todas mis fotos, si bien no en todas es evidente”. El fotógrafo tiene una relación muy personal con la muestra. Interpretado por la mano seleccionadora de Zimmermann y acompañado por las palabras de su mujer, se siente a gusto en su antología.

Secuencia montada, 2011. “Cuando empecé a sacar con cámara digital no quise tener más cámaras profesionales. Sacaba con una camarita que tenía archivos chicos, de seis o siete megapíxeles. Por una especie de situación inexplicable, lo único que hacía cuando caminaba era ver manchas. Y le sacaba fotos a las manchas, pero en pedacitos. Para lograr una fotografía con el tamaño que yo me imaginaba para las manchas, tenía que juntar varios archivos. Le puse un nombre a la técnica que usé, que no sé si existe, pero para mí estas fotos son Secuencias montadas”.

“Los trece números en los que se divide la muestra podrían no haber estado: aparecieron cuando empezamos a ordenar la selección y quedaron trece títulos, que en la sala dividimos en cinco grandes espacios”, comenta Grossman. Pero en la exhibición no hay una secuencia determinada: en la puerta, un cartel avisa que los números no son un itinerario, y que se puede seguirlos o ignorarlos. “Es como la novela de Cortázar, 62, Modelo para armar, o Rayuela, también puede ser: pueden leerla por donde se les cante”, concluye.

Antología Posible. Fotos de Eduardo Grossman se puede ver hasta el 24 de octubre en El Espacio de Arte Fundación Osde, Suipacha 658, 1° piso.

Oct 6, 2015 | inicio

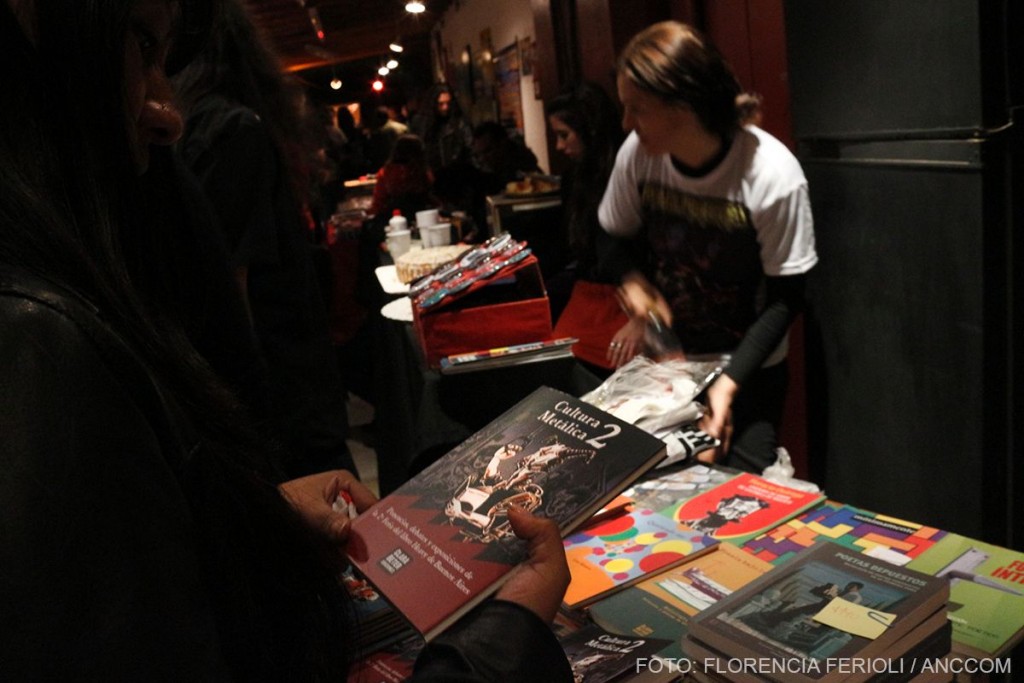

La tercera edición de la Feria del Libro Heavy Metal de Buenos Aires se realizó el sábado 3 de octubre en el Centro Cultural La Imaginería de Boedo. Según relató su organizador Sergio “Gito” Minore, la idea surgió a partir de una mesa debate sobre este género, convocada en 2012: “Al organizarla veíamos que nos quedaba chica la mesa porque cada vez había más y más autores para invitar. Pensábamos: si invitamos académicos y escritores no podemos dejar afuera a los artistas plásticos, y si vienen ellos que también vengan los de los sellos independientes y los músicos, y también quienes hacen remeras, pulseras y toda la parafernalia heavy”, recuerda.

El centro cultural de la calle Treinta y Tres Orientales sonaba a metal. Bajo la autopista, el eco de los hierros en movimiento marcaba el ritmo para el armado de los puestos. Casi sin espacios libres, se preparaban para su exhibición los más variados objetos: pulseras de tachas, infaltables; pero también libros, revistas y fanzines. Según comentó Minore, “el hecho de que sea una feria surge como un espacio de intercambio de productos afines al Heavy Metal: libros, remeras, artesanías, discos pero también apela al intercambio de capital intelectual”. No es la simple reunión sino un lugar de difusión y discusión sobre cuestiones importantes acerca del Heavy en el país, “queremos darle legitimidad a un género y a un estilo literario que fue bastardeado por el estatus quo durante mucho tiempo”, agregó.

La tercera edición de la Feria del Libro Heavy Metal de Buenos Aires se realizó el sábado 3 de octubre en el Centro Cultural La Imaginería de Boedo.

En simultáneo con las calaveras, adornos y esculturas de hierro, discos emblemáticos y cuadros en exhibición, se desarrollaron presentaciones de libros y charlas debates. En especial en esta edición, se proyectaron dos trailers de películas próximas a estrenar: “Sueños de Rock”, de Alexis Jorquera y “Sucio y desprolijo”, de Paula Álvarez y Lucas Calabró. También se armaron mesas sobre medios alternativos en la difusión del Heavy, la historieta y el Heavy Metal -a cargo del ilustrador Isidoro Reta- y la recepción del Heavy en la Academia, con la presencia de Emiliano Scaricaciotti y Gustavo Torreiro, miembros del Grupo de Investigación Interdisciplinario sobre el Heavy Metal Argentino (GIIHMA). Ambos dictaron, hace unos meses, un seminario afín a este género en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (U.B.A).

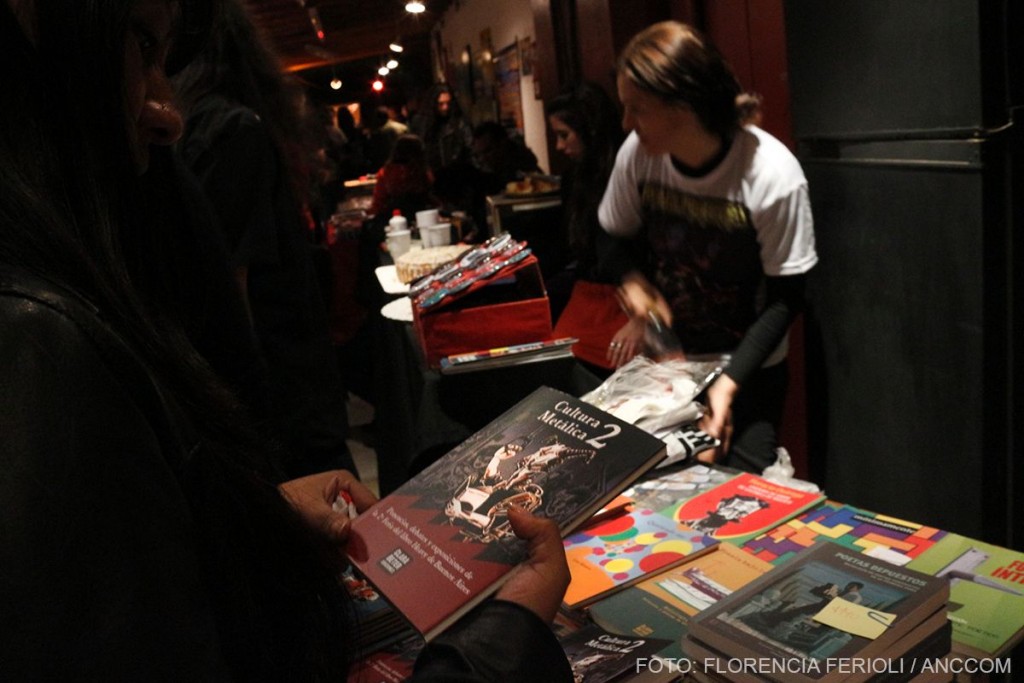

«Al organizarla veíamos que nos quedaba chica la mesa porque cada vez había más y más autores para invitar» relata Sergio Minore (alias Gito), autor del libro Cultura Mediatica 2 sobre la Feria Heavy Metal.

Un momento esperado por la gran concurrencia fue la mesa dedicada al rol de la mujer en el heavy metal argentino, coordinada por Minore junto a tres exponentes femeninas de diferentes actividades: la guitarrista Carina Alfie, quien integró numerosas bandas y participó en el último disco de Ricardo Iorio; Nuna Calvo, escritora especialista en rock y heavy metal, académica y becaria del CONICET; y la periodista Myriam Onchimiuk, quien además administra las páginas web de diferentes bandas del Heavy nacional. El debate disparó una premisa: en el origen del Heavy Metal mundial se tomaba a la mujer como un objeto de adorno, como ideario masturbatorio. Con el paso de los años, algunas concepciones fueron puestas en duda, dice Minore: “Veíamos que ese estereotipo femenino no se correspondía con lo que eran nuestras mujeres del heavy, se difundía su figura en un rol prostibulario, se las mostraba en tetas en las tapas de los discos. Era una imagen muy pasiva, ni como consumidora ni como hacedora de heavy metal”. Las tres invitadas coincidieron en que pese a este preconcepto, las mujeres dentro del heavy nacional participaron siempre desde un lugar activo -lejos de la concepción arcaica de la groupie-, como verdaderas protagonistas, sea tanto sobre el escenario como en la organización de recitales o en la difusión de discusiones académicas sobre el género. Ellas mismas dieron testimonio de accionar junto a la numerosa concurrencia femenina que había entre el público.

Los participantes circulaban entre stands que exponían los más variados productos -siempre bajo la temática Heavy-, inundando de remeras negras la sede del Centro Cultural. En ese escenario se conjugaba el estereotipo del metal, del que si bien los organizadores no reniegan, tampoco se contentan con aparecer identificados solo con una calavera hecha de hierro, una remera de Hermética, un CD de Malón o una serigrafía de Iorio.

Casi sin espacios libres, se preparaban para su exhibición los más variados objetos: pulseras de tachas, infaltables; pero también libros, revistas y fanzines.

El heavy metal argentino fue hijo maldito de la banda británica Black Sabbath, sin embargo grabó a fuego y metal su identidad nacional. No remitió a la oscuridad de aquellos años, siguió su estética, su marca, sus notas musicales pero habló del Pibe Tigre, del gil trabajador, del hipotecado, de la resistencia y la Nación. Así también lo entiende Minore: “La temática del Heavy nacional, por las características históricas en que surgió, fue siempre de denuncia y de retrato social crítico. En cambio, en Estados Unidos viró al placer sensual y en Europa hacia temáticas más escapistas, entorno a lo mágico como demonios, hadas o espadas”.

Por estas particularidades, la reivindicación metalera propone entender al Heavy local como fuente de debates y capital intelectual legítimo dentro de la cultura nacional. Como describe Minore, en un principio y por desconocimiento al Heavy se lo veía como violento u oscuro; pasado un tiempo (y con la lamentable ayuda de los medios de comunicación) esa concepción viró hacia la ridiculización: se difundió una idea del metalero-idiota que sólo grita, poguea y mueve la cabeza. “Ahora estamos empezando a aparecer de verdad, el estereotipo ´violento´ de los años 80 o 90 quedó en el ideario y sólo persiste como una imagen para ridiculizar, (por ejemplo el gordo heavy en la publicidad de Anaflex). Pero por suerte esto se está reformulando gracias al trabajo constante de nuestra parte alrededor de la cultura metálica”, reconoce Minore.

“La temática del Heavy nacional, por las características históricas en que surgió, fue siempre de denuncia y de retrato social crítico. En cambio, en Estados Unidos viró al placer sensual y en Europa hacia temáticas más escapistas, entorno a lo mágico como demonios, hadas o espadas”, relata Minore.

Promediando la jornada, se presentó el libro Cultura Metálica 2, de Clara Beter Ediciones, que resume las ponencias de la Feria del Libro del año pasado: “Lo consideramos como una especie de libro de actas respecto de las exposiciones y debates que se desarrollaron en este mismo espacio”, explica Minore y agrega que harán lo mismo en esta edición para aportar a los debates sobre el género, procurando que no se pierdan las temáticas a abordar, que puedan continuarse, discutirse y reformularse con el tiempo.

Ya entrada la noche los asistentes se congregaron hacia lo que finalmente es su razón de ser: la música. Como un ritual santo en el que los fieles esperan el alimento divino, el cierre de la Feria tuvo como broche de oro el acústico en vivo de Aonikenk, banda neuquina de gran difusión. Las calaveras, las tachas y el cuero resplandecieron más que nunca. Hundido bajo el frío cielo de cemento, autopista mediante, un eco lejano se oye orgulloso: “Aquí estamos, aquí seguimos: las brigadas metálicas”.

Sep 29, 2015 | destacadas

La historieta argentina goza de un reconocimiento internacional que fue ganado por la calidad de sus obras y el talento de sus artistas. Esta industria local que es requerida puertas afuera carecía de un organismo acorde con las necesidades y expectativas de sus profesionales. Por eso, cuando el pasado 10 de julio se reglamentó la Ley 27.067 por decreto 1329/2015, muchos artistas del dibujo, que participaron en su creación, comenzaron a creer en un Estado que viera a la imagen como parte del patrimonio cultural de una nación y que comience a actuar en consecuencia.

A través de la nueva normativa se funda el Instituto Nacional de las Artes Gráficas (INAG), dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación, que funcionará a partir de 2016 y tendrá como fin fomentar, promover, proteger y difundir el arte del dibujo. También se crea el Registro Único de Artistas Gráficos, Agrupaciones y Asociaciones Afines, en el cual deberán inscribirse los trabajadores y colectivos con personería jurídica vinculados con el rubro. Entre las tareas asignadas al INAG estarán la edición de libros, revistas y publicaciones, la preservación del patrimonio histórico gráfico, la exhibición de obras nacionales y extranjeras, y la participación y creación de planes de estudio. Y dentro de lo que se define como arte gráfico, se contemplan a la ilustración, el dibujo humorístico y la caricatura, la historieta de humor y drama y el arte tipográfico.

Mariela Mosnaim, asesora legal de la Asociación de Dibujantes de la Argentina (ADA), consideró importante la norma no sólo por el aporte del dibujo a la cultura sino también porque supone un avance en la protección de derechos de los autores. Respecto a la realidad laboral reveló: “Los artistas gráficos viven situaciones de injusticia y descuido, cobran muy poco por su trabajo, la contratación es informal, no tienen aportes ni contribuciones jubilatorias (nota del r: y por el momento seguirán sin tenerlas), habitualmente se les exige que cedan los derechos de propiedad y muchos, incluso, los han perdido por las exigencias del mercado”. Por eso, agregó: “Resulta importante que puedan contar con un instituto que los apoye en sus emprendimientos y los ayude a profesionalizarse y difundir sus obras”.

“Hay colegas que tuvieron que vender sus originales para poder comer”, dijo el ilustrador Gustavo Mazali.

El ilustrador e integrante de la ADA Gustavo Mazali dijo: “Hay colegas que tuvieron que vender sus originales para poder comer”. Ni siquiera quienes gozaron del éxito del mercado han podido asegurarse su futuro, y ejemplificó con dos casos concretos. Uno es el de Pedro Seguí, cofundador de Rico Tipo (revista que en la década del cuarenta llegó a tener una tirada semanal de 350.000 ejemplares), quien enfermó y cuya esposa debió vender originales a turistas extranjeros en Caminito, La Boca, para afrontar el tratamiento médico. Y otro es el de Pedro Vilar, portadista de María Elena Walsh en la década del setenta, que tuvo que vender algunos originales de esos dibujos para poder solventar sus gastos.

Paradójicamente, la ley recientemente reglamentada no contempla el motor originario que le dio impulso al reclamo: el derecho a la jubilación. Justamente, Poly Bernatene, ilustrador y encargado de Prensa de la ADA, dijo: “Dibujantes Trabajando nació buscando el propósito de una asignación para casos especiales, ya que desgraciadamente tenemos muchos ejemplos de grandes maestros que terminan en la pobreza y el olvido”. Según subraya, la iniciativa motivó que se reúnan los distintos nucleamientos de dibujantes en un solo grupo. Fue así como se unificaron en la ADA, el ente más antiguo del dibujo, que dejó de lado su tradicional elitismo y actualmente congrega también al Foro de Ilustradores, Banda Dibujada, Dibujantes Trabajando y otras agrupaciones independientes. La unificación fue relevante para potenciar fuerzas ya que, como dijo el ilustrador Juan Manuel Terradas, la profesión “es un trabajo medio ermitaño”. Mazali, que tiene altas chances de dirigir el INAG, completó: “Nos dio la posibilidad de pensarnos mejor frente a las autoridades”.

El plan original de los artistas presentado a distintos diputados contemplaba el derecho a jubilaciones y pensiones. Sin embargo, la propuesta no avanzó en las comisiones legislativas. Por eso, los artistas decidieron apoyar y debatir sobre el proyecto de la diputada María del Carmen Bianchi (FPV), el cual no tenía a la renta por retiro como prioridad.

La renta especial fue finalmente desestimada también porque, de acuerdo a Mosnaim, “es muy difícil incorporar en el Presupuesto Nacional un gasto adicional que no estaba previsto, cuando aún el sector no tiene suficiente fuerza”. En ese sentido, Lito Fernández, veterano dibujante que desde los 13 años trabaja en el mundillo de la historieta, afirmó: “Hay cosas que no pueden postergarse, para los que están ahora ni para los futuros que se vienen”. Debido a esto el próximo paso será pujar por la creación de una Caja Compensatoria, “así los recursos provendrían ya de los propios dibujantes, no del Estado, y con ella se buscará la forma de que se generen dentro del sector los fondos que se destinarán en un sistema solidario a quienes se encuentren desprotegidos a la edad de jubilarse”, añadió Mosnaim, que también estará vinculada como consejera del INAG.

No obstante las cuentas pendientes, los dibujantes convienen en que la norma, directa e indirectamente, es un paso importante para los artistas de la imagen. En palabras de Mazali: “Lo que esperábamos, lo logramos; y nosotros (los dibujantes) vamos a estar a cargo de la institución”. El ilustrador Juan Manuel Terradas lo sintió como “un gol de media cancha”, pero advirtió: “No hay que dejarse estar y hay que desarrollar y expandir el mercado”. Mosnaim, por su parte, señaló la buena predisposición de la Secretaría de Políticas Socioculturales del Ministerio de Cultura, cuyos dirigentes ya “prometieron incluir al INAG dentro del presupuesto para el 2016”.

Y ya por fuera del INAG, Bernatene valoró lo positivo del crecimiento de la ADA, “una agrupación que representa al sector de artistas gráficos en pos de mejoras y reconocimiento de su profesión, por eso es un buen momento para sumarse y ser parte del cambio”.

«Lo que esperábamos, lo logramos; y nosotros vamos a estar a cargo de la institución”, expresó Mazali en su estudio.

De acuerdo con la normativa, no es requisito indispensable integrar ninguna asociación para registrarse. Pero “como decía (Enrique) Breccia: ‘una golondrina no hace verano’”, recordó Fernández, y añadió: “Estamos luchando con un montón de golondrinas, pero hay algunas que están quedando rezagadas. Espero que estas no caigan del vuelo, sino que aterricen y pasen los últimos días los mejor posible”.

Será momento entonces de esperar las designaciones de autoridades y de materializar la letra impresa. Para ello, Mosnaim resaltó la importancia de “saber con qué presupuesto se contará, porque es fundamental tener recursos para que el instituto resulte operativo”. Así la Ley 27.067 será una primera viñeta para una industria nacional de la imagen más próspera, que proteja a sus principales hacedores, los artistas del dibujo.

Actualización 30/09/2015

Sep 29, 2015 | destacadas

El intento por recobrar uno de los siete cines que tuvo La Paternal nació al calor de los movimientos que produjo la crisis del 2001. Durante casi 15 años se han presentado cuatro proyectos de ley en la Legislatura porteña sin que ninguno alcanzara a concretar su meta: reabrir el espacio que funcionó desde 1920 a 1969 y por donde pasaron artistas de la talla de Carlos Gardel, Luis Sandrini, Tita Merello y las hermanas Legrand. En todo este tiempo cambiaron las personas que llevan adelante la pelea y los partidos políticos que la han apoyado, pero el reclamo continúa.

La presentación más reciente en la sede parlamentaria fue realizada a principios de 2015 por Norberto Zanzi, referente de la ONG Grupo Taricco. El proyecto contempla declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble ubicado en Av. San Martín 2377. En términos financieros, el Gobierno porteño sólo se comprometería a adquirir el edificio de 938 metros cuadrados, tasado en un millón de dólares, mientras que la puesta en valor y los gastos corrientes de administración correrían por cuenta de la asociación vecinal. “El gasto para el Gobierno porteño es insignificante. Para hacer las florerías en Chacarita gastaron un millón y medio de pesos. Los beneficios sociales de cada obra son incomparables entre sí. Nuestro pedido es más bien una inversión”, indicó Zanzi a ANCCOM.

La programación del recuperado Cine-Teatro sería decidida por una junta honoraria compuesta por un representante del gobierno porteño, uno de la Legislatura, uno de la Comuna 15, tres del Grupo Taricco y cinco de asociaciones del barrio (cooperadoras escolares, medios de comunicación, centros culturales o religiosos, clubes deportivos y asociaciones de comercio). Zanzi admite que no cuentan con los recursos monetarios para afrontar la recuperación. Por eso reconoce que a futuro están abiertos a negociar una explotación temporal compartida con privados. “Lo que descartamos es una compra total, como en el caso del Gran Rivadavia, o que intervenga completamente un organismo estatal, como el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) o el Cultural San Martín porteño, que administra el Complejo 25 de Mayo. De cualquiera de las dos formas los vecinos no podríamos participar”, adelanta.

Los reclamos por la re-apertura del cine Taricco llevan quince años. La más reciente fue a principio del 2015 y fue presentada por el referente de la ONG Grupo Taricco.

El expediente 933-P-2015 ingresó el 6 de mayo de a la Comisión de Cultura. El PRO cuenta allí con 7 de los 13 integrantes y con la presidencia, a cargo de Lía Rueda. A pesar de que reglamentariamente sus diputados deben reunirse dos veces por mes, apenas lo han hecho en dos oportunidades en todo el año. El martes 1º de septiembre sus asesores acordaron en pedir un informe actualizado del estado del edificio que desde la década de 1990 está abandonado y tapiado.

En 2012, dos arquitectos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad ya habían realizado una inspección técnica. La resolución N° 513 concluyó que resultaba factible reutilizar el lugar para actividades culturales y puso en conocimiento de ello al ministro de Cultura, Hernán Lombardi, al de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, y a la propia Lía Rueda, ya presidenta de la Comisión de Cultura. Tiempo después, la cartera de Cultura realizó una inspección por su cuenta que llegó a conclusiones similares.

El proyecto cuenta con la adhesión de legisladores de todos los bloques, excepto el PRO. El diputado macrista Oscar Moscariello indicó a ANCCOM que su bancada no había podido saldar aún el debate.

Cuando más cerca se estuvo de lograr el objetivo fue en 2005. De hecho, se aprobó en la Legislatura y se promulgó la Ley N° 1837, que establecía la expropiación del predio y tenía un plazo de tres años para ejecutarse. Sin embargo, la medida quedó sin efecto: ninguno de los tres Jefes de Gobierno que hubo desde entonces -Aníbal Ibarra, Jorge Telerman y Mauricio Macri- llevó adelante la medida.

Fue necesario realizar un nuevo agrupamiento, con otras personas, y recién en 2011 los vecinos interesados lograron presentar otra vez el proyecto. En 2013 fue aprobado en la comisión de Cultura y pasó a la de Presupuesto y Hacienda. Pero como la composición de la cámara cambió en diciembre, luego de las elecciones, por reglamento regresó a la comisión de origen, donde no prosperó.

Mientras tanto, los miembros del Grupo Taricco se mueven en el barrio. Realizaron cuarenta actividades en la calle, con talleres de tango, teatro, folklore, murgas, y contaron con el apoyo del trompetista José Piazza, del periodista Osvaldo Bayer, de la banda Los Parraleños y del cantante Pablo Ruiz. Además, un muralista estadounidense realizó una pintura en la fachada: un yaguareté, especie en extinción, como metáfora de la desaparición de los cine-teatro barriales. Los vecinos ya lograron que el gobierno quitara el cartel de “Supercoop”, que databa de la época en la que el sitio se había convertido en la sede de un supermercado.

Flamante

La lucha por la reapertura del Cine Gran Cuyo es más reciente. Comenzó en junio de 2014 y es impulsada por instituciones del barrio de Boedo, encabezadas por la Asociación Todos por la Plaza de Boedo y por el Club Cultural La Minga. Sus integrantes comprobaron que el edificio se encuentra en perfectas condiciones y en agosto de 2015 empezaron a recolectar firmas para respaldar la iniciativa.

Se han iniciado conversaciones con el Estado Nacional para la recuperación del cine Gran Cuyo.

A diferencia del Taricco, se han iniciado conversaciones de manera directa con el Estado Nacional. Ariel Direse, coordinador del Programa de Digitalización de Salas Cinematográficas del INCAA, confirmó el interés del instituto para ponerse a cargo del rescate de la sala ubicada en Boedo 848 -donde hoy funciona una iglesia evangélica- y darle un uso similar al espacio Gaumont. De todos modos, reconoció que el proyecto recién se encuentra en estado embrionario y que otros funcionarios del gobierno nacional evalúan el modo en que se harán del lugar.

Otra arista que favorece la cruzada es que los vecinos lograron contactar a los dueños del predio, quienes aceptaron recibir una propuesta estatal. Según comentó Patricia Roselló, miembro de la Asociación Todos por la Plaza de Boedo, las partes están negociando. En este sentido, las áreas que han acogido la inquietud son la Subsecretaría de Promoción de Derechos Culturales y Participación Popular, dependiente del Ministerio de Cultura, y la Subsecretaría de Relaciones con la Sociedad Civil, bajo la órbita de Presidencia de la Nación.

Hoy funciona una iglesia evangélica en el sitio del cine Gran Cuyo, que cerró sus puertas en 1992.

Inaugurado en noviembre de 1945, el Gran Cuyo fue parte del programa de estrenos simultáneos con las salas del Centro de la ciudad hasta que en mayo de 1992 cerró sus puertas. Desde 1916, el barrio contó con más de diez salas, entre las que se pueden mencionar los cines Los Andes, Alegría, Mitre y Nilo, entre otros.

Las luchas por el Taricco y el Gran Cuyo tienen aún camino por recorrer y su destino es incierto. Cuentan con la inspiración de varios casos exitosos en los últimos años: El Progreso, en Lugano; el Cine-Teatro 25 de Mayo, de Villa Urquiza; el Cine El Plata, en Mataderos; y el Gran Rivadavia, de Floresta. También hay otros barrios que llevan adelante su reclamo por la reapertura del Cine Teatro Urquiza, en Parque Patricios, y el Cine Aconcagua, en Devoto. Un dato que merece ser tenido en cuenta es que en el primer semestre de 2015 se vendieron 25 millones de entradas en las salas argentinas. De mantenerse la tendencia, el total anual superaría a las 47 millones de tickets registrados en 2013 e incluso podría acercarse a las 55 millones de 1986, récord de las últimas tres décadas.

Actualización 30/09/2015

Sep 23, 2015 | inicio

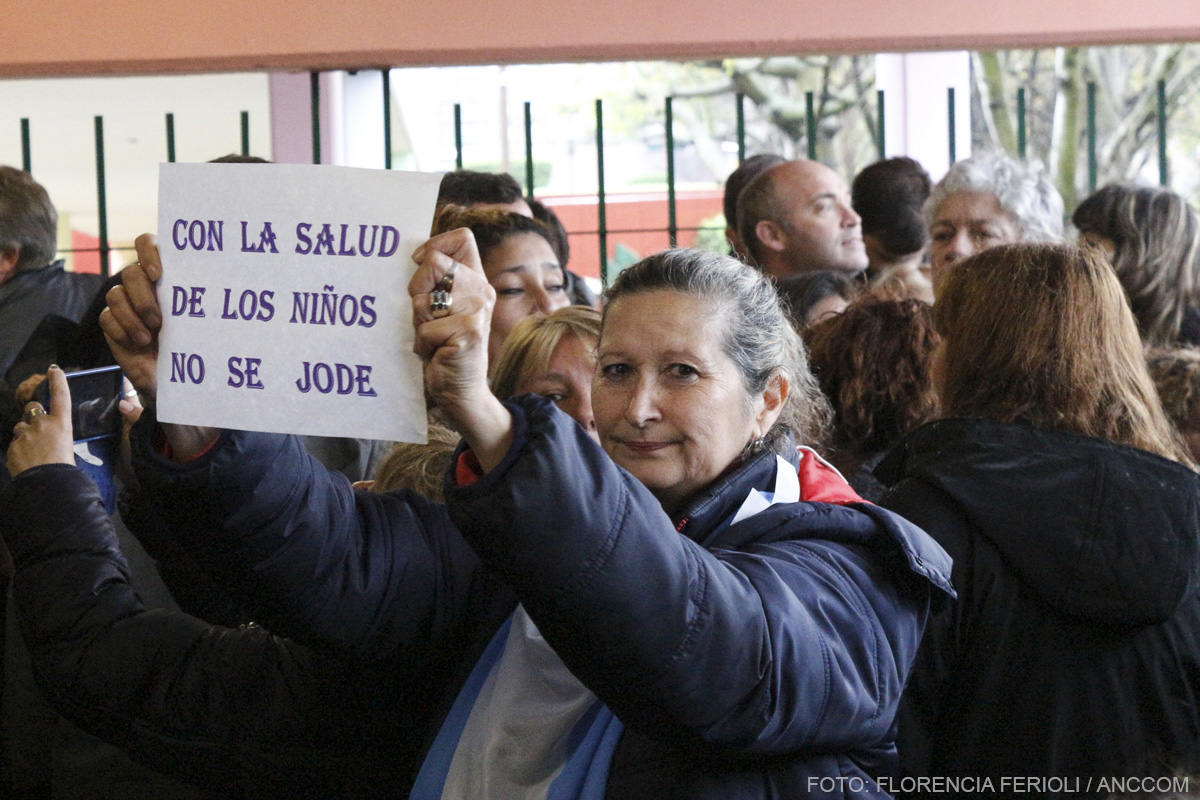

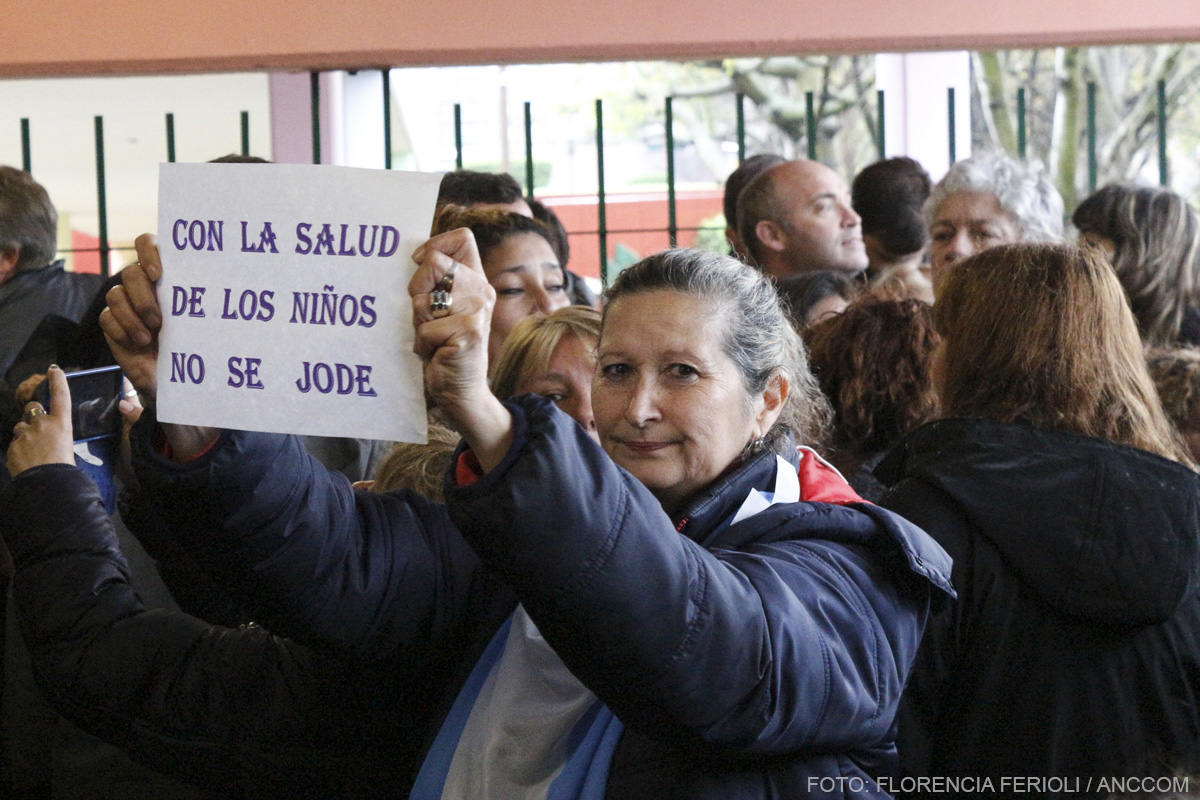

Médicos, trabajadores y padres de chicos internados denunciaron reducciones escalonadas en las partidas destinadas al Hospital Nacional de Pediatría Juan P. Garrahan por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las cuales ponen en riesgo la actividad diaria, la adquisición de insumos y tecnología, y el avance de obras edilicias cuya finalización estaba prevista para mediados de octubre. En los últimos 18 meses se ha registrado una baja de 453 millones de pesos en los aportes de la Ciudad, aseguran las fuentes consultadas. ANCCOM investigó el estado actual del conflicto a través del testimonio de sus principales protagonistas.

Horacio García Cairone, miembro de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), resumió el accionar de la gestión de Mauricio Macri en el último tiempo: “A partir de 2014 se hizo un recorte para el funcionamiento operativo en 113 millones de pesos. Ya para este 2015 volvió a recortar 226 millones más, y a esto se agrega lo destinado para el aumento salarial que era de 158 millones, cuando se elevó el 27 de agosto para ser votado en Legislatura porteña, y se lo borró aprobando solamente 44 millones”.

El jefe de área de Terapia Intensiva del Garrahan, Aldo Haimovich.

Este último monto que no fue aprobado corresponde a la paritaria salarial homologada ante el Ministerio de Trabajo de la Nación. Para Liliana Ongaro, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos, el conflicto actual es inédito y tiene su génesis tiempo atrás: “Ya desde 2009 había recortes sistemáticamente de parte del Gobierno de Macri. Y nunca se llegó a completar los 450 millones de pesos que adeuda”.

Agotadas las instancias de reclamo frente a los funcionarios metropolitanos correspondientes (que incluyen a los responsables del Ministerio de Salud, de la Comisión y Presupuesto de Hacienda de la Legislatura y de la Jefatura de Gabinete porteña) se decidió visibilizar el conflicto. Fue así que el lunes 14 la comunidad hospitalaria informó sobre la delicada circunstancia en la explanada de Combate de los Pozos 1881. Días después, el jueves 17, se produjo una medida de fuerza “a la japonesa”, como la definió Cairone, sin paro de actividades, “porque tomar medidas de fuerza es lo peor que se le puede hacer a los pacientes. Pero no vamos a dejar de luchar por lo que creemos justo”.

Que se ocupe el otro

El Garrahan constituye un ente autárquico y de administración bipartita que depende financieramente de los recursos de Nación y Ciudad, a partes iguales, según dictamina el decreto del Poder Ejecutivo Nacional 815 de 1989. La presidenta de la Asociación Civil de Profesionales del Hospital Garrahan, Esther Cáceres, indicó que el Gobierno Nacional se hizo cargo en distintos momentos del faltante para compensar el déficit. Pero en esta ocasión manifestó cierta incertidumbre: “No sé si esto va a volver a ocurrir este año”.

De acuerdo a datos revelados por Adriano Jaichenco, auditor general de la Ciudad de Buenos Aires, en 2009, mientras el Gobierno nacional contribuyó con 241 millones, el de Macri giró 215 millones, lo que implica un 12% de diferencia, tendencia que se incrementó año tras año. En 2014 el Ministerio de Salud nacional aportó 903 millones contra los 776 millones del Ejecutivo porteño, lo que supuso un 16% menos de aportes por parte de la gestión del PRO. Y en caso de que en esta oportunidad Nación vuelva a hacerse cargo del restante para que funcione un hospital como el Garrahan, de alta complejidad y costo, en 2015 desembolsaría un aporte de 1.165 millones (24% más) que contrastaría con los 939 millones que destinará el Gobierno de Macri.

Por su parte, autoridades porteñas negaron públicamente el posible estado crítico del Hospital. Graciela Reybaud, ministra de Salud, declaró que la partida asignada al Garrahan es igual que la de los hospitales Gutiérrez y Elizalde. Cáceres contestó afirmando que no se puede poner en un plano de paridad a los tres hospitales por las diferencias funcionales que existen: “En primer lugar, el salario del Garrahan sale del presupuesto; en cambio, los hospitales municipales tienen una gestión centralizada que cubre los salarios. Por otro lado, el Garrahan realiza procedimientos de altísima complejidad, como son los trasplantes cardíaco y pulmonar”, señaló. En tanto, Cairone agregó: “Negar la realidad de algo que es absolutamente contrastable con la documentación de los fondos enviados habla de una negación total de la decisión política que ellos mismos tomaron”.

El dinero faltante impacta no sólo en las obligaciones con los niños sino también en las previsiones del Garrahan. Según palabras de Cairone, en octubre los directivos deseaban inaugurar una nueva sala del Hospital de Día Clínico-Oncológico, construcción que fue posible gracias al aporte de donaciones privadas y la cual implica una ampliación de 750 a 7200 metros cuadrados. El nuevo edificio incluye 47 camas, de las cuales 14 están destinadas a pacientes que requieran trasplante de médula ósea, costoso tratamiento que sólo se hace en el exterior, principalmente en China. Pero esta área permanecerá cerrada porque implica agregar a la estructura los recursos humanos, la tecnología y los insumos necesarios para su funcionamiento. La remodelación de quirófanos, la incorporación de angiógrafos y la expansión de la farmacia hospitalaria, además de la imposibilidad de pago salarial, son otras de las tantas expectativas que quedarán truncas ante el recorte presupuestario.

En 2014, el Hospital recibió 533.902 consultas externas, que representan un 9,55% de incremento respecto del año 2012. En contraste con los 18 mil egresos de los hospitales Gutiérrez y Elizalde, el Garrahan promueve más de 25 mil. Apenas el 2% de las camas no están ocupadas. Realiza 16 mil terapias de radiación para pacientes con cáncer y 4.000 estudios de biología molecular. Además, capacita profesionales y promueve el desarrollo científico. Para completar, Ongaro, que trabaja en la preparación psicológica de niños que van a ser intervenidos, señaló que allí se realizaron el año pasado unas 1.200 anestesias, 1.000 cirugías y 170 trasplantes por mes a chicos de toda la Argentina y de países limítrofes.

Abrazo hospitalario

La reunión de los consejeros del Hospital con la Ministra de Salud y funcionarios de Hacienda dejó más dudas que resoluciones de fondo. Jaichenco dijo: “Reybaud se comprometió a pagar los salarios, pero no mucho más que eso. Tampoco se sabe de dónde van a provenir los fondos. Además, esto no resuelve la deuda de los 453 millones ni da garantía para el normal funcionamiento del Hospital”. Y resaltó que “no defender este modelo es no saber cuál debe ser el verdadero rol del Estado y de los derechos públicos”. En la mañana del miércoles los trabajadores realizaron en la explanada del Hospital un abrazo «en defensa del Garrahan», con el objetivo de continuar con la visualización del conflicto.

Denuncias y castigos

Aunque todo el Garrahan acuerda en mancomunar fuerzas a fin de resolver la deuda de la Ciudad, el conflicto es contemporáneo con otro de persecución sindical. La enfermera Elizabeth Ríos, quien cumplía funciones en la Guardia hace 23 años, fue despedida el 13 de julio pasado. Tras los descargos correspondientes y, sobre todo, las muestras de apoyo de la Asociación de Profesionales y la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital del 7 de agosto, Ríos fue reincorporada el jueves 17 de setiembre pero sólo temporariamente hasta fin de año.

Ríos había denunciado maltratos y falta de humanismo por parte de los superiores y las autoridades: “Me afectaba ver a los pacientes internados en el pasillo de la Guardia, verlos a todos hacinados, cada vez que tenía que reanimarlos. Elevábamos notas a los jefes inmediatos de Emergencia y a los consejeros, que son cuatro directores del Hospital, y después hacíamos denuncias a organismos por fuera del hospital”, remarcó.

Ongaro, por su parte, manifestó malestar por el accionar del Consejo Directivo del Hospital, integrado por Marcelo Scopinaro, Cristina Giménez, Rubén Nieto y Oscar Trotta: “La compañera lo que ha hecho fue denunciar las condiciones de los pacientes que no son las adecuadas. Elizabeth se ha negado a que esta situación sea así. Y esto ha generado que le pusieran ausentes que no eran ausentes, no le hayan reconocido certificados médicos ni días en los que ella ha estado en concursos como veedora de nuestra Asociación. Esta persecución proviene de las autoridades del Hospital”, afirmó. Y agregó que a Ríos no se le hizo sumario previo, ni tampoco se le avisó de sus supuestas inasistencias.

Finalmente la enfermera fue reasignada en una nueva área sin previa capacitación, tal como marca el reglamento del Hospital: “Me cambiaron de sector, a la sala de Internación, y estoy bajo control permanente. Para estar con un paciente se requiere conocer su patología y ya he informado a mi superior de la capacitación que necesito para esta nueva área, porque no conozco y no quisiera perjudicar, como nunca lo he hecho, a ningún paciente. Por eso me ayuda y guía una compañera”, indicó Ríos.

Según declaró ella, quien integró la Subcomisión de Maltrato Laboral, la persecución continúa: “El pasaje de una sector a otro es capricho de la supervisora Alejandra Martínez y la jefa de Enfermería Graciela Reinoso”.

Su suerte se decidirá a fin de año, cuando el Consejo mueva el pulgar señalando su destino. Y pese al obvio interés por no perder de nuevo su fuente de trabajo, dijo que no dejará de denunciar toda vez que vea injusticias de trabajo y maltrato para los niños del Garrahan.

Actualización 23/09/2015