Mar 20, 2019 | Géneros, Novedades

El 16 y 17 de marzo se realizó Arde–Encuentro de Fotografía, Feminismos y Derechos Humanos, organizado por los trabajadores del Espacio de la Memoria y Derechos Humanos de la ExEsma, la agrupación Colectiva Pandilla Feminista y fotógrafos independientes.

“Desde la fotografía necesitábamos pensarnos dentro del feminismo”, cuenta a ANCCOM Gisele Volá, fotógrafa creadora de SubCooperativa de Fotógrafos y parte organizadora de Arde: “El encuentro está pensado desde la mujer, lesbiana, trans, travesti, intersexual, no binarie, en constante debate. Y lo hacemos desde la fotografía porque desde la imagen creamos nuevos discursos, en lo que es la representación de las identidades”.

La actividad comenzó a gestarse en el Encuentro Nacional de Mujeres realizado en Chaco y se concretó este fin de semana en la ExEsma donde se llevaron a cabo talleres, conversatorios, proyecciones, muestras fotográficas y revisiones de portfolios con perspectiva de género.

La exposición de fotografías de Arde estaba dividida en tres temporalidades: pasado, presente y futuro. El pasado contaba con fotografías de archivos, como el de Memoria Trans; las correspondientes a la sección del presente estaban ligadas a trabajos sobre mujer y territorio realizados en la actualidad; y las incluidas en el apartado futuro reproducían imágenes que circularon por redes sociales.

Analía Cid, fotógrafa e integrante de la colectiva Pandilla Feminista cuenta sobre la curaduría de la muestra: “Hubo un fuerte hincapié en la temporalidad, que no fuese solo lo contemporáneo sino que retomaran distintos tiempos históricos. En la parte de futuro, por ejemplo, aparece la idea de que las nuevas generaciones tienen otras formas de producir y circular imágenes. Casi todo lo que se muestra allí son fotografías hechas en analógico pero que circulan por redes sociales, Instagram, Facebook. La idea de las que se muestran en la sección del presente es el intento de poder salirse de lo que vemos todos los días en Buenos Aires, mostrar qué estaba sucediendo en otros territorios. Es federal”.

Analía Cid, fotógrafa e integrante de la colectiva Pandilla Feminista cuenta sobre la curaduría de la muestra: “Hubo un fuerte hincapié en la temporalidad, que no fuese solo lo contemporáneo sino que retomaran distintos tiempos históricos. En la parte de futuro, por ejemplo, aparece la idea de que las nuevas generaciones tienen otras formas de producir y circular imágenes. Casi todo lo que se muestra allí son fotografías hechas en analógico pero que circulan por redes sociales, Instagram, Facebook. La idea de las que se muestran en la sección del presente es el intento de poder salirse de lo que vemos todos los días en Buenos Aires, mostrar qué estaba sucediendo en otros territorios. Es federal”.

Una de las preguntas que hacían las organizadoras a distintas visitantes fue “¿Qué es lo que Arde?”. Luego de estos dos días de jornadas y debates intensos y enriquecedores, no cabe duda que lo que Arde, como dijo Rita Segato, es el mundo. El mundo y sus viejas formas patriarcales de producir y representar. Arde fue un encuentro que movilizó las formas de mirar y deja mucho para seguir re-pensando dentro de la fotografía y los feminismos. “Tratamos de no repetir ciertos mecanismos con los que no estamos de acuerdo como la verticalidad, la jerarquía; nos propusimos pensar formas más afectivas de relacionarnos, desde la sororidad”, explica Volá.

El marco en el que se montó la muestra tampoco fue inocente. La elección de realizar el Encuentro en la ExEsma, llenar las paredes de imágenes que cuestionan lo establecido, irrumpen en el sentido común y ponen miradas ocultas a la luz, significa reconocer la importancia de la memoria colectiva –en tiempo en los que el Estado la niega- para pensar nuestro presente y proyectar nuestro futuro.

Arde denuncia y disputa sentido, construye desde la premisa que se debe politizar la comunicación y configurar espacios donde se ponga en el centro de la escena voces y miradas que no representen a los sectores hegemónicos. Genera herramientas que permiten entender otras formas de percibir y hacer mundo, denunciando la violencia de políticas que excluyen, censuran y persiguen a los colectivos disidentes, a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Mar 16, 2019 | DDHH, Novedades

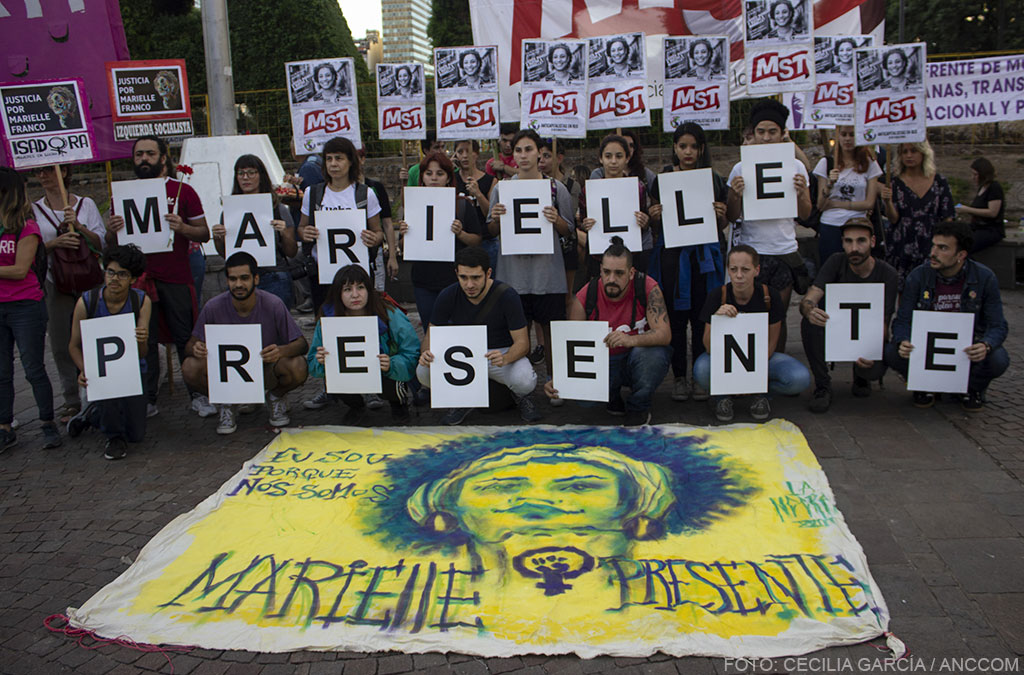

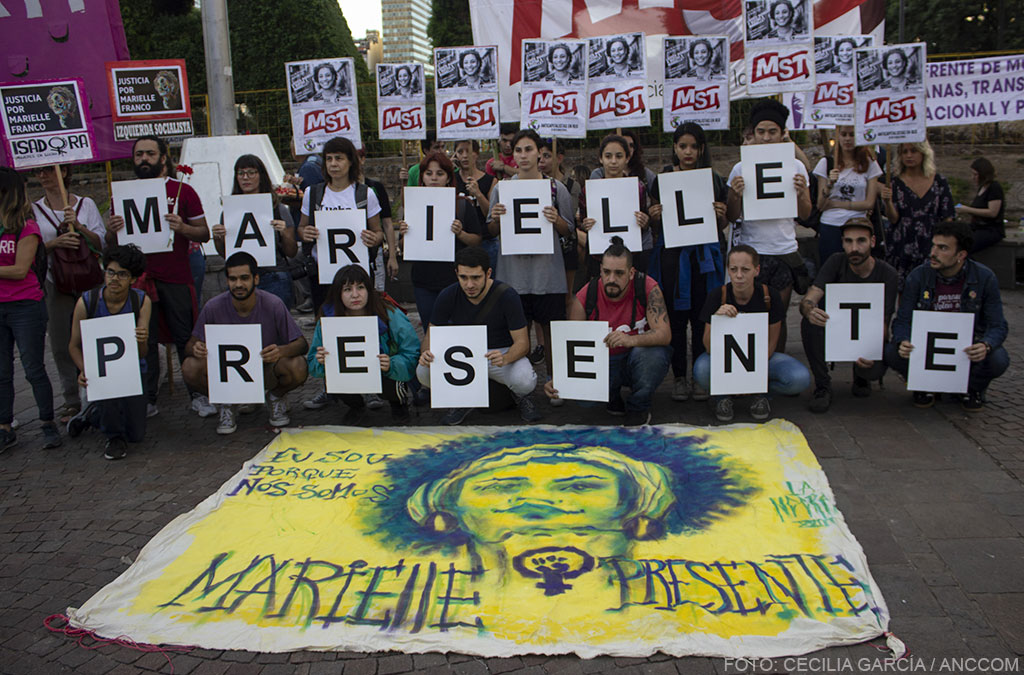

A un año del asesinato de la activista brasileña Marielle Franco, las calles del centro porteño amanecieron con placas simbólicas con su nombre y más tarde se realizó en el Obelisco un acto homenaje y en reclamo de justicia bajo la consigna “Florecer por Marielle”.

“La recuerdo con su belleza, su sonrisa, su carcajada y sobre todo su fuerza. Siempre fue una mujer que llegaba y resaltaba, transmitía energía. Llamaba la atención su capacidad de articulación y de hacer puentes, era muy firme y activa en sus posiciones, siempre buscando sumar entre la gente. Festejamos juntas en la calle el día que fue electa concejala, estaba plena”, rememoró Andressa Caldas, una amiga de Marielle presente en la convocatoria.

Andressa Caldas, compañera de Marielle Franco.

Militante, socióloga, madre, lesbiana, mujer negra nacida y criada en la favela de Maré en Río de Janeiro, Marielle Franco llegó a ser la quinta parlamentaria más votada en las elecciones de la capital carioca en 2016. Hizo de estas facetas un camino de lucha contra la discriminación, el machismo y la violencia policial e institucional que se dan a diario al interior de las favelas. “En la figura de Marielle se encuentra la síntesis de múltiples reclamos. Imponer la lucha antirracista en la agenda pública y política en Brasil requirió de mucha valentía. Subestimaron su poder y su capacidad para tejer una red de mujeres que pelearon a su lado y que hoy siguen defendiendo la misma lucha que ella inspiró y nos legó”, remarcó la paulista Renata Benítez, una de las organizadoras del acto e integrante del Colectivo Passarinho.

Marielle estaba convencida que las mujeres debían ocupar con sus cuerpos todos los espacios posibles. Puso sus ideas y su tiempo por causas que consideraba justas y urgentes. La noche del 14 de enero de 2018, antes de recibir 13 disparos que terminaron con su vida y la de su chofer, Anderson Gomes, volvía a su casa luego de coordinar un encuentro de mujeres llamado “Jóvenes negras moviendo las estructuras”.

A dos días del aniversario, en la madrugada del martes 12 de marzo, agentes de la División de Homicidios de la Policía Civil de Río de Janeiro realizaron un operativo por orden judicial en el que detuvieron al expolicía Elcio Vieira Queiroz y al sargento retirado Ronnie Lessa, bajo la sospecha de haber sido los autores materiales del doble homicidio calificado de Marielle y Anderson y de la tentativa de homicidio a la asesora de Marielle, Fernanda Chaves, única sobreviviente que viajaba en la parte trasera del auto. Lessa vive en una casa de cuatro millones de reales en Barra da Tijuca, barrio en el que vivió hasta su asunción Jair Bolsonaro. “Queremos que se investiguen a fondo las coincidencias y conexiones de los acusados y sus allegados con el entorno familiar del presidente Bolsonaro. Las investigaciones no pueden parar ahora. Brasil es un país que tiene en los ranking uno de los índices más altos del mundo de violaciones y asesinatos contra defensores de los derechos humanos, donde siempre pasa lo mismo, lo máximo que se logra conseguir es que se condene a los ejecutores, pero nunca se llega a los autores intelectuales que son grupos poderosos. Queremos saber quién dio la orden de matar a Marielle”, dijo Caldas, la amiga de la dirigente asesinada.

“En la figura de Marielle se encuentra la síntesis de múltiples reclamos (…) Subestimaron su poder y su capacidad para tejer una red de mujeres que pelearon a su lado», dijo Renata Benítez, integrante del Colectivo Passarinho.

Según denunciaron las fiscales del Grupo de Actuación Especial de Combate al Crimen Organizado, Simone Sibilo y Leticia Emile, el asesinato fue planificado al detalle con unos tres meses de anticipación. Se trató de un hecho llevado a cabo por profesionales dada su búsqueda en servicios informáticos, su destreza para limpiar la zona del atentado desactivando las cámaras de seguridad y operando con armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Además, según arrojó la investigación, las balas que mataron a Marielle y a Anderson fueron municiones originalmente vendidas a la Policía Federal (PF) robadas de la sede de Correos de Paraíba en 2006. Esta es otra problemática de trasfondo: el extravío recurrente de municiones de la PF que luego son halladas en múltiples escenas de crímenes a lo largo y ancho del país.

Una de las principales luchas de Marielle era contra la militarización de las favelas. Fue relatora de la Comisión de la Cámara Municipal creada para fiscalizar las operaciones policiales y todo tipo de abusos por parte de las fuerzas de seguridad en el marco de la intervención en los barrios populares impulsada por el ex presidente Michel Temer. Marielle nació y vivió en las favelas de Río pero nunca naturalizó la violencia represiva dentro de los barrios sino que la transformó en lucha y en la denuncia diaria de las violaciones a los derechos humanos de los sectores más vulnerables. Cuatro días antes de su muerte, había difundido en redes sociales su repudio a los procedimientos ejecutados por el Batallón 41 de la Policía Militar de Río en la favela de Acari. Según consigna el diario Folha, se trata del cuerpo más letal del distrito, el que ostenta el mayor índice de asesinatos.

Homenaje a un año del asesinato de Marielle Franco, Concejala del PSOL, Brasil. Obelisco, Buenos Aires, Argentina. 14 de marzo de 2019

Detrás del asesinato de Marielle existe una compleja trama que involucra el accionar de las llamadas “milicias”, grupos de exterminio conformados por policías civiles y militares, tanto retirados como en servicio, que funcionan como un estado paralelo. Controlan desde las conexiones ilegales a servicios, la construcción, medios de transporte alternativos, el comercio, instituciones comunitarias y hasta las actividades políticas de campaña dentro de las favelas donde se asientan. Negarse a sus disposiciones no es una opción para quienes viven en los barrios populares. Investigar o denunciarlos tampoco. La jueza Patricia Acioli fue asesinada en 2011 por investigar a una milicia en la localidad de San Gonzalo. Sin embargo, el actual presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, ha reivindicado públicamente en reiteradas oportunidades el rol de las milicias. Los detenidos por el caso de Franco están relacionados a la llamada “Oficina del Crimen”, un grupo de sicarios y mercenarios muy bien pagos ligados a una del barrio Río das Piedras, en el oeste de la “cidade maravilhosa”.

Eduardo Soares, antropólogo y politólogo brasileño experto en temas de seguridad pública, aseveró que “la violencia policial sistemática sólo se nutre cuando las capas superiores le ofrecen cobertura, es decir, cuando el comando de la policía, las autoridades políticas y la justicia están en comunión y hacen la vista gorda a la violación de los derechos de la base de la pirámide social. Y cuando este fenómeno se produce de forma continua durante décadas, esta alianza de agentes institucionales estimula la creación de incubadoras de redes criminales asociadas a intereses de todos los niveles de la escala. En mayor o menor grado, son todos cómplices”. Marielle peleó por desenmascarar esta complicidad. Detrás de su asesinato hay responsabilidades, intereses y disputas de poder en razón de los cuales distintas organizaciones de derechos humanos a nivel internacional lo han calificado de crimen político.

“Fue un femicidio político. La mataron por su lucha por la igualdad, en contra de la pobreza, el racismo, la homofobia y la misoginia. Estamos en momentos en América Latina donde la organización colectiva está siendo permanentemente reprimida y criminalizada”, afirmó Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS durante la radio abierta que se desarrolló en el Obelisco. La referente de Juntas y a la Izquierda-MST, Jeanette Cisneros, en diálogo con ANCCOM, sostuvo que “hay que leer el contexto político de prácticas fascistas y de un régimen de crimen organizado al interior de las favelas en el que muere Marielle en Brasil, donde la represión física sobre las compañeras es una manera de amedrentar y evitar que otras sean las que salgan a luchar. Hay una responsabilidad política detrás de este asesinato que buscó desarticular todo un entramado social que al interior de la favela Marielle organizaba y representó desde su banca de concejala”.

Nora Cortiñas en el homenaje de Marielle Franco.

Como mujer negra Marielle también se convirtió en símbolo de la pelea de la comunidad afrodescendiente por el respeto y la legitimación de sus derechos. Miriam Gomes y su sobrina Florencia Gomes, integrantes del área de género de la comisión organizadora del 8 de noviembre (Día Nacional de los Afroargentinos y de la Cultura Afro), se refirieron a las problemáticas que atraviesan. “Sufrimos las consecuencias del racismo a diario, con menos posibilidades y menor acceso en el ámbito laboral y mucho más en los lugares de representación y poder, por una estructura que se perpetúa desde el Estado para invisibilizarnos y negarnos como comunidad”, denunció Florencia. Su tía Miriam destacó el compromiso de lucha por la memoria de Marielle: “Ella nos enseñó que no hay que tener miedo. Necesitamos sentirnos dignos de esa lucha y redoblar los esfuerzos para seguir trabajando por la inclusión y la igualdad de derechos, sobre todo de las mujeres negras en este país”, dijo.

Amnistía Internacional ha reiterado la demanda de que un grupo externo e independiente acompañe las investigaciones, como en nuestro país lo solicitó para el caso Maldonado, dada la preocupante demora en el proceso y la falta de respuestas. Mónica Benicio, pareja de Marielle, a horas de hacerse público el arresto de los sospechosos Queiroz y Lessa, había señalado la urgente necesidad de que se conozca la autoría intelectual del crimen, quién mandó a matar a Marielle, pregunta que se hizo hashtag en las redes sociales bajo el hashtag #QuemMandouMatarMarielle.

Mar 15, 2019 | DDHH, Novedades

“La gran virtud del arte es comunicar y llevar al presente aquellos viejos sueños para tenerlos en el reconocimiento y en la memoria”, declaró el martes pasado Juano Villafañe, director artístico del Centro Cultural de la Cooperación. Allí quedó oficialmente inaugurada la muestra Insta x la identidad, una iniciativa de Abuelas de Plaza de Mayo que, con la intención de instalar el tema en su más reciente red social, Instagram, realizó un

concurso entre el 14 y el 17 de septiembre pasado: a través de los hashtags #Identidad, #YoTeBusco y #DóndeEstás, centenares de aficionados, estudiantes y profesionales subieron fotografías tomadas con su celular o cámara fotográfica que invitan a la reflexión sobre la Memoria, Verdad y Justicia.

“Esta exhibición es un regalo muy generoso de quienes la han hecho, los artistas ponen el alma y se desprenden de ella. La fotografía es darle visibilidad a un pensamiento y luego, la generosidad de regarlo”, dijo Estela De Carlotto, presidenta de la agrupación, quien asistió a la presentación junto a las abuelas Delia Giovannella, Clelia Fontana y Aída Kancepolski.

El jurado, integrado por los reconocidos fotógrafos y reporteros gráficos Juan Travnik, Emiliana Miguelez y Gerardo Dell’ Oro, fue el encargado de realizar la selección ganadora del concurso, 20 fotografías premiadas y 22 que recibieron menciones especiales. Entre las seleccionadas hay imágenes de reconocidos fotógrafos, como Paula Teller y Sebastián Miquel, y también de dos fotógrafas que participaron en ANCCOM, Daniela Morán y Daniela Yechúa.

Daniela Yechúa y Daniela Morán, ex practicantes de ANCCOM.

“La fotografía se parece a la memoria, los dos nos traen al pasado –comentó Dell’Oro, quien tomó la palabra en representación de sus colegas-. También se relaciona con la Identidad, un encuentro que ocurre en el presente. En esta campaña, la fotografía aparece de nuevo para visibilizar, ya no las desapariciones, que solo los retrógrados reaccionarios

desconocen, sino el lazo biológico, familiar, amoroso, que es en definitiva de

lo que se trata la lucha de las Abuelas”.

Las Abuelas convocaron además a 20 escritores contemporáneos que, con sus palabras, acompañan las imágenes y generan un trabajo solidario y colectivo. Selva Almada, María Teresa Andruetto, Mariana Enríquez, Martín Kohan, Sergio Olguín, Leonarodo Oyola, Mariano Quirós, Alejadra Zina, entre otros: se trata de un grupo de autores notables de la literatura argentina.

La docente, escritora y licenciada en Comunicación Graciela Bialet, habló en representación de los escritores: “Hacer la relación entre la foto y los textos fue recuperar las metáforas, fue un estado adverbial –dijo-. La mezcla entre el verbo hacer porque seguimos luchando y la cualidad, ese motivo que nos lleva a hacerlo, la pasión. Cada uno de los escritores tenemos una impronta distinta al expresarnos, pero hemos tenido en cuenta el instante en que esa foto registró dicha metáfora, ya sea la vida de nuestros compañeros desaparecidos o de la lucha que sigue siendo”.

Abuelas de Plaza de Mayo ha sido la organización en materia de Derechos Humanos que marcó el sendero político para muchas agrupaciones. Estela de Carlotto, quien se encargó de realizar el cierre de la presentación, anunció: “Las puertas de nuestra casa, siempre están abiertas. Nunca expulsamos. Yo creo que esta conducta debemos adoptarla en el contexto político que nos espera. Juntémonos en lo que estamos de acuerdo, olvidando las diferencias. Debemos tener una gran esperanza en que este país es luchador, que no está resignado y piensa seriamente en lo que le espera: recuperar la economía, la decisión, la educación en las escuelas, la comida, la paz y el respeto”.

*La exhibición permanecerá en el Centro Cultural de la Cooperación

durante todo el mes de marzo y su entrada es libre y gratuita.

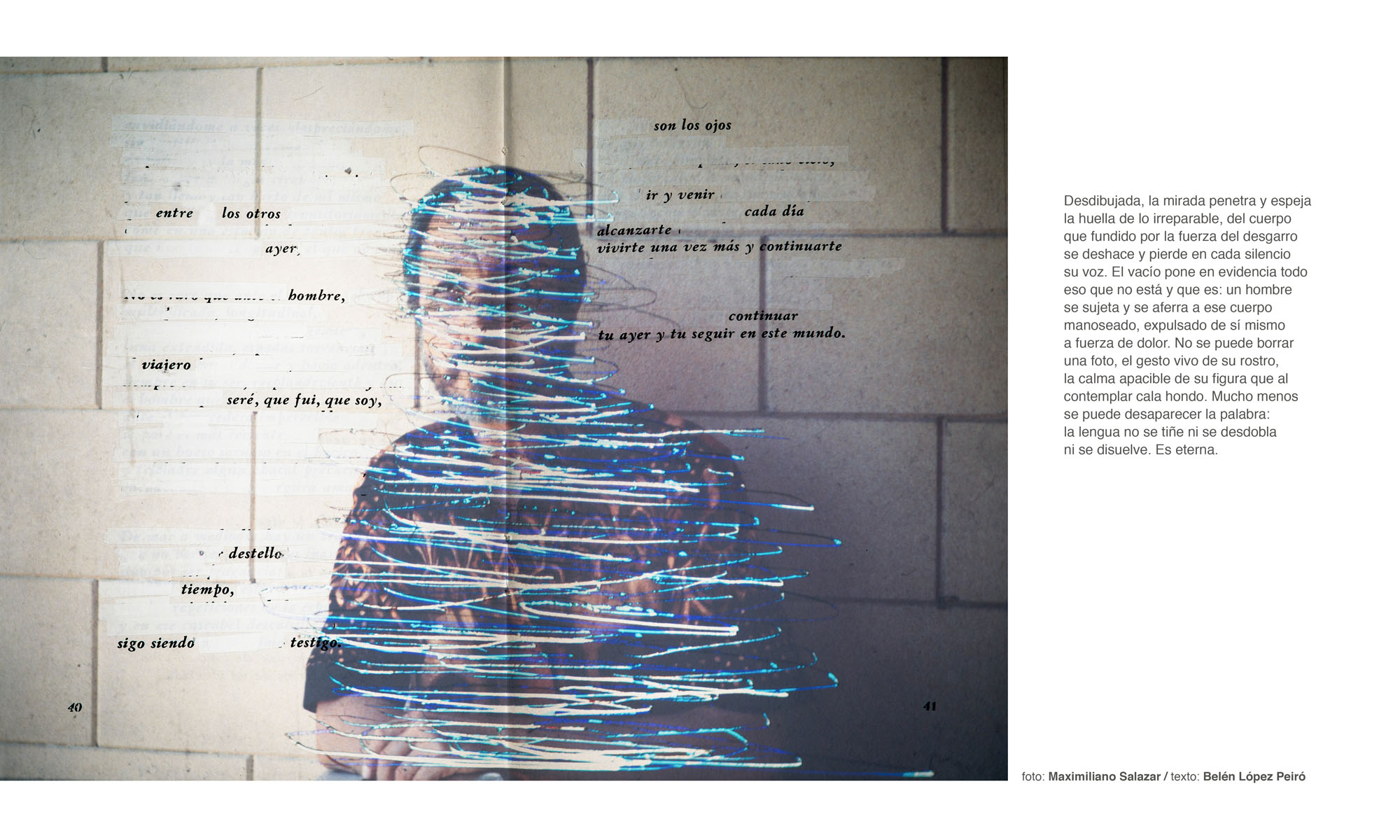

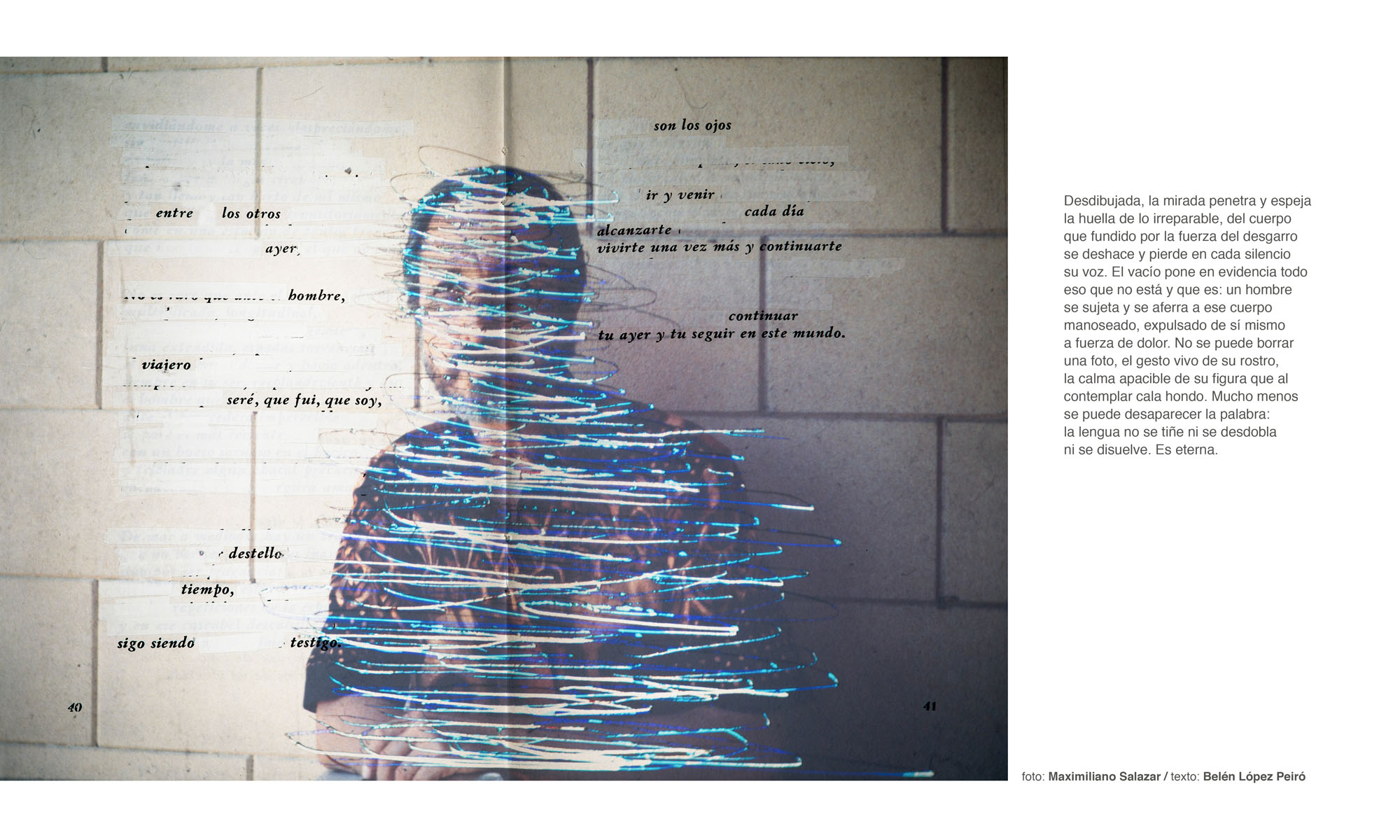

“Desdibujada, la mirada penetra y espeja la huella de lo irreparable, del cuerpo que fundido por la fuerza del desgarro se deshace y pierde en cada silencio su voz. El vacío pone en evidencia todo eso que no está y que es: un hombre se sujeta y se aferra a ese cuerpo manoseado, expulsado de sí mismo a fuerza de dolor. No se puede borrar una foto, el gesto vivo de su rostro, la calma apacible de su figura que al contemplar cala hondo. Mucho menos se puede desaparecer la palabra: la lengua no se tiñe ni se desdobla

“Desdibujada, la mirada penetra y espeja la huella de lo irreparable, del cuerpo que fundido por la fuerza del desgarro se deshace y pierde en cada silencio su voz. El vacío pone en evidencia todo eso que no está y que es: un hombre se sujeta y se aferra a ese cuerpo manoseado, expulsado de sí mismo a fuerza de dolor. No se puede borrar una foto, el gesto vivo de su rostro, la calma apacible de su figura que al contemplar cala hondo. Mucho menos se puede desaparecer la palabra: la lengua no se tiñe ni se desdobla

ni se disuelve. Es eterna”.

Texto: Belén Lopez Peiró

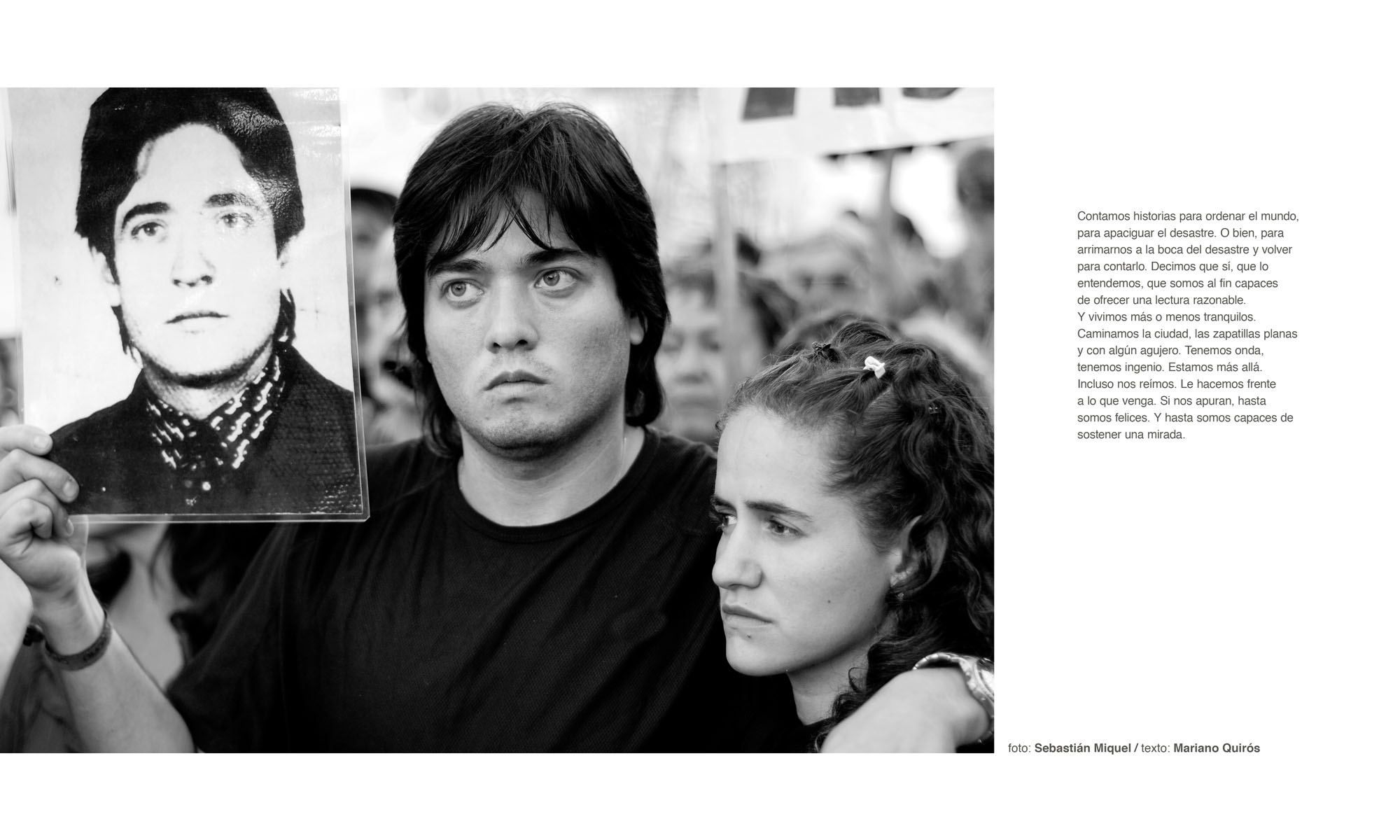

Foto: Maximiliano Salazar “Contamos historias para ordenar el mundo, para apaciguar el desastre. O bien, para arrimarnos a la boca del desastre y volver para cortarlo. Decimos que sí, que lo entendemos, que somos capaces de ofrecer una lectura razonable. Y vivimos más o menos tranquilos. Caminamos la ciudad, las zapatillas planas y con algún agujero. Tenemos onda, tenemos ingenio.

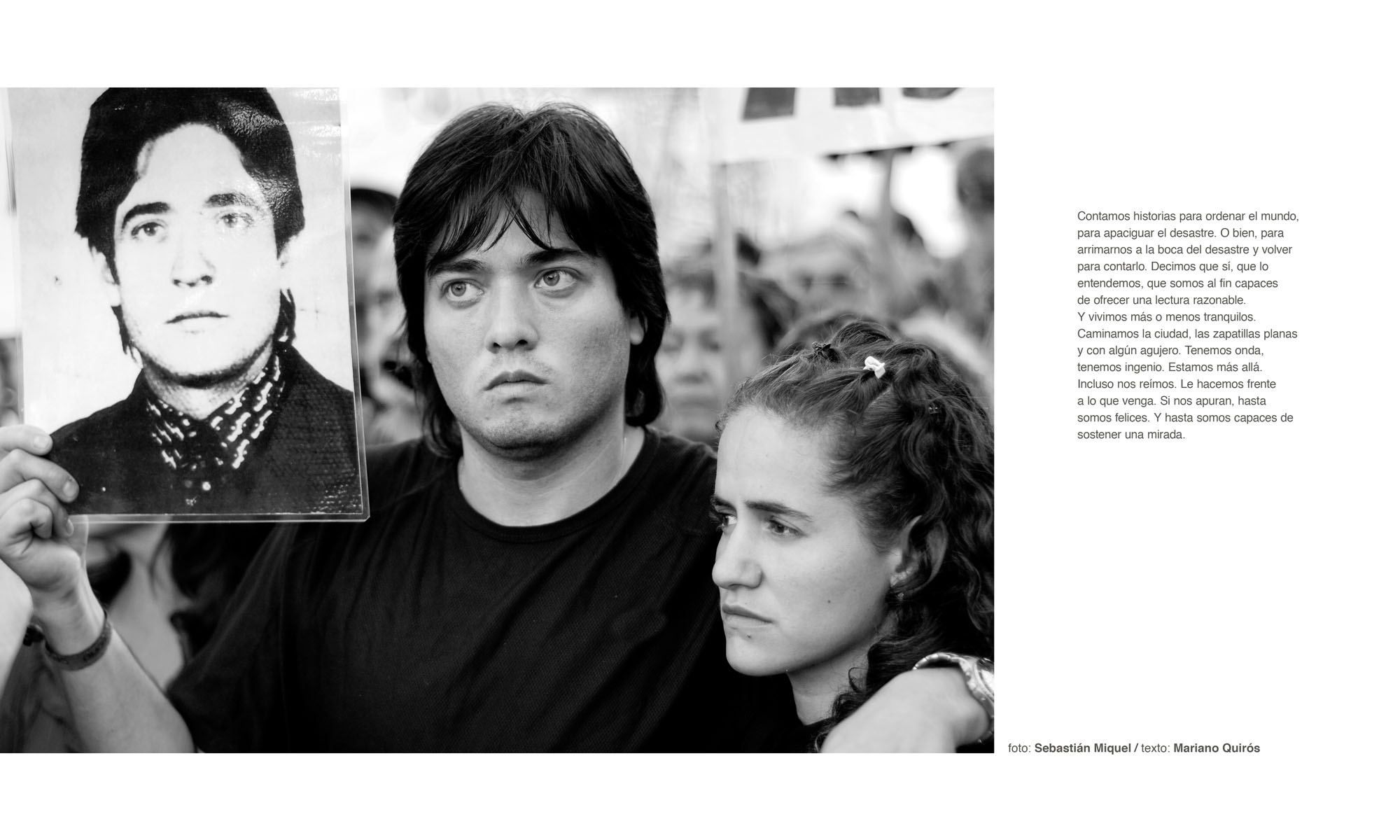

“Contamos historias para ordenar el mundo, para apaciguar el desastre. O bien, para arrimarnos a la boca del desastre y volver para cortarlo. Decimos que sí, que lo entendemos, que somos capaces de ofrecer una lectura razonable. Y vivimos más o menos tranquilos. Caminamos la ciudad, las zapatillas planas y con algún agujero. Tenemos onda, tenemos ingenio.

Estamos más allá, incluso nos reímos. Le hacemos frente a lo que venga. Si nos apuran, hasta somos felices. Y hasta somos capaces de sostener la mirada”.

Foto: Sebastián Miquel

Texto: Mariano Quirós

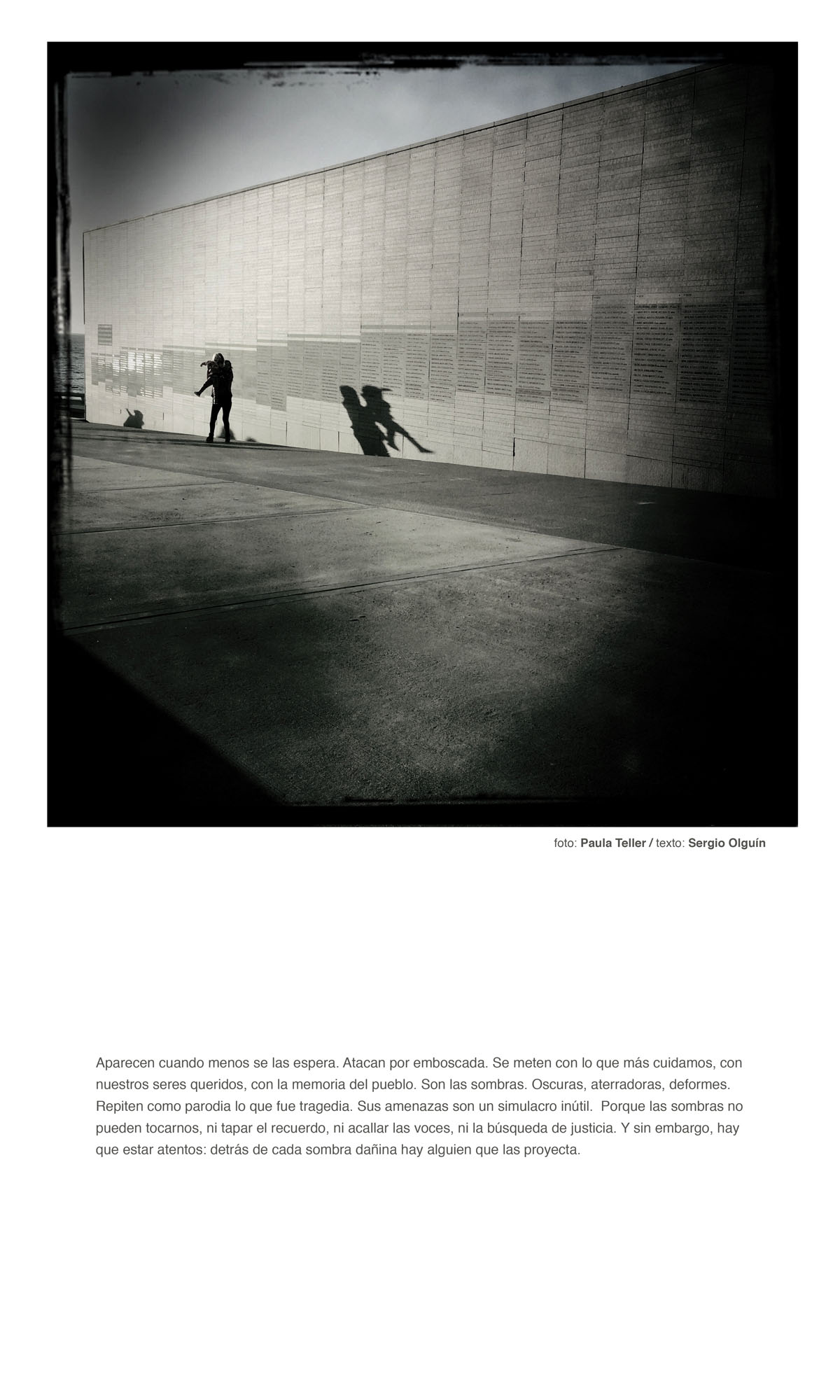

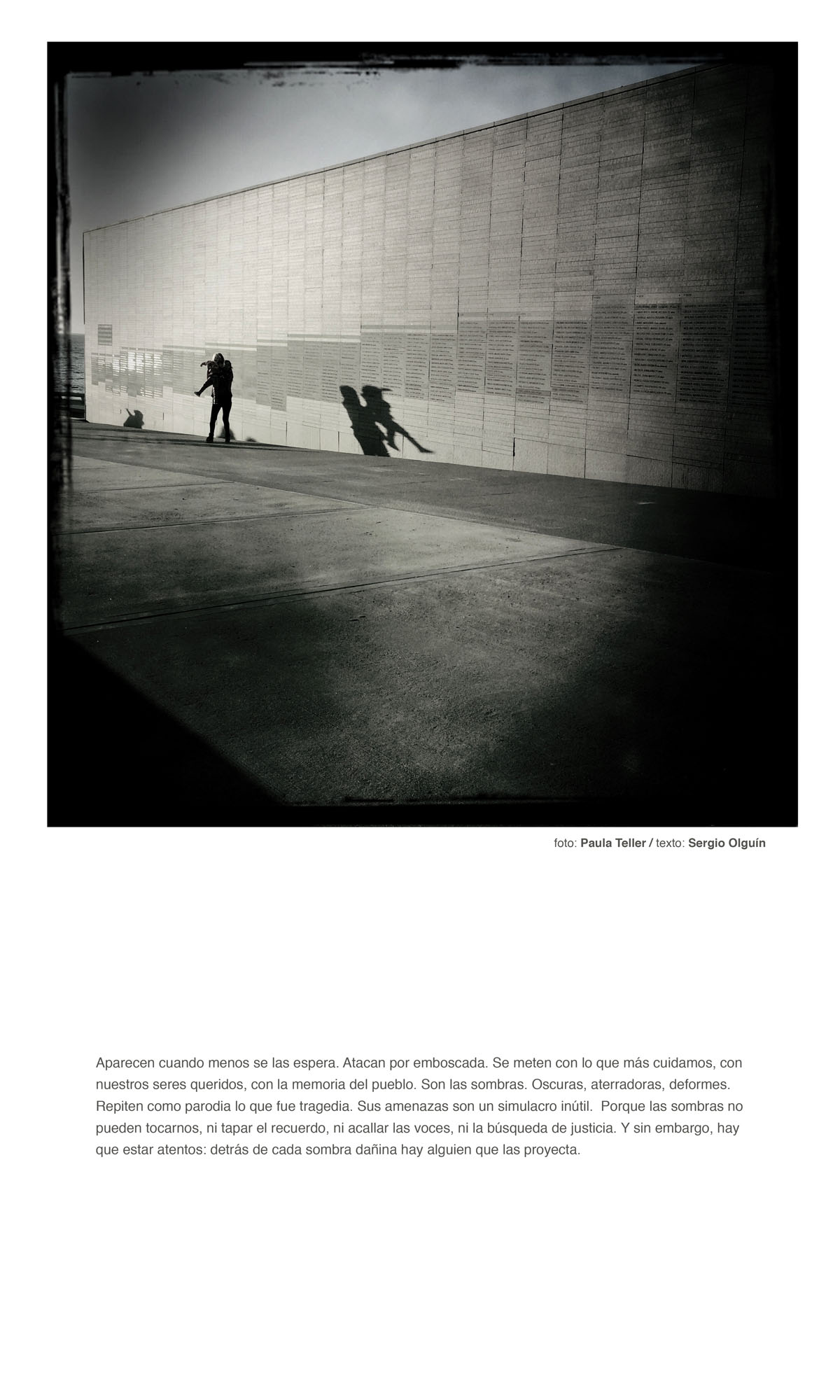

“Aparecen cuando menos se las espera. Atacan por emboscada. Se meten con lo que más cuidamos, con nuestros seres queridos, con la memoria del pueblo. Son las sombras. Oscuras, aterradoras, deformes. Repiten como paradoja lo que fue una tragedia. Sus amenazas son un simulacro inútil.

“Aparecen cuando menos se las espera. Atacan por emboscada. Se meten con lo que más cuidamos, con nuestros seres queridos, con la memoria del pueblo. Son las sombras. Oscuras, aterradoras, deformes. Repiten como paradoja lo que fue una tragedia. Sus amenazas son un simulacro inútil.

Porque las sombras no pueden tocarnos, ni tapar el recuerdo, ni acallar las voces, ni la búsqueda de Justicia. Y sin embargo, hay que estar atentos, detrás de cada sombra dañina hay alguien que las proyecta”.

Texto: Sergio Olguín

Foto: Paula Teller

“Tan lejos tan cerca siempre en pie

“Tan lejos tan cerca siempre en pie

esta terca íntima constancia del recuerdo en el tiempo la distancia como vuelve el mar contra la piedra o una luz extinta que perdura”.

Foto: Micaela Rosa

Texto: Nicolás Schuff

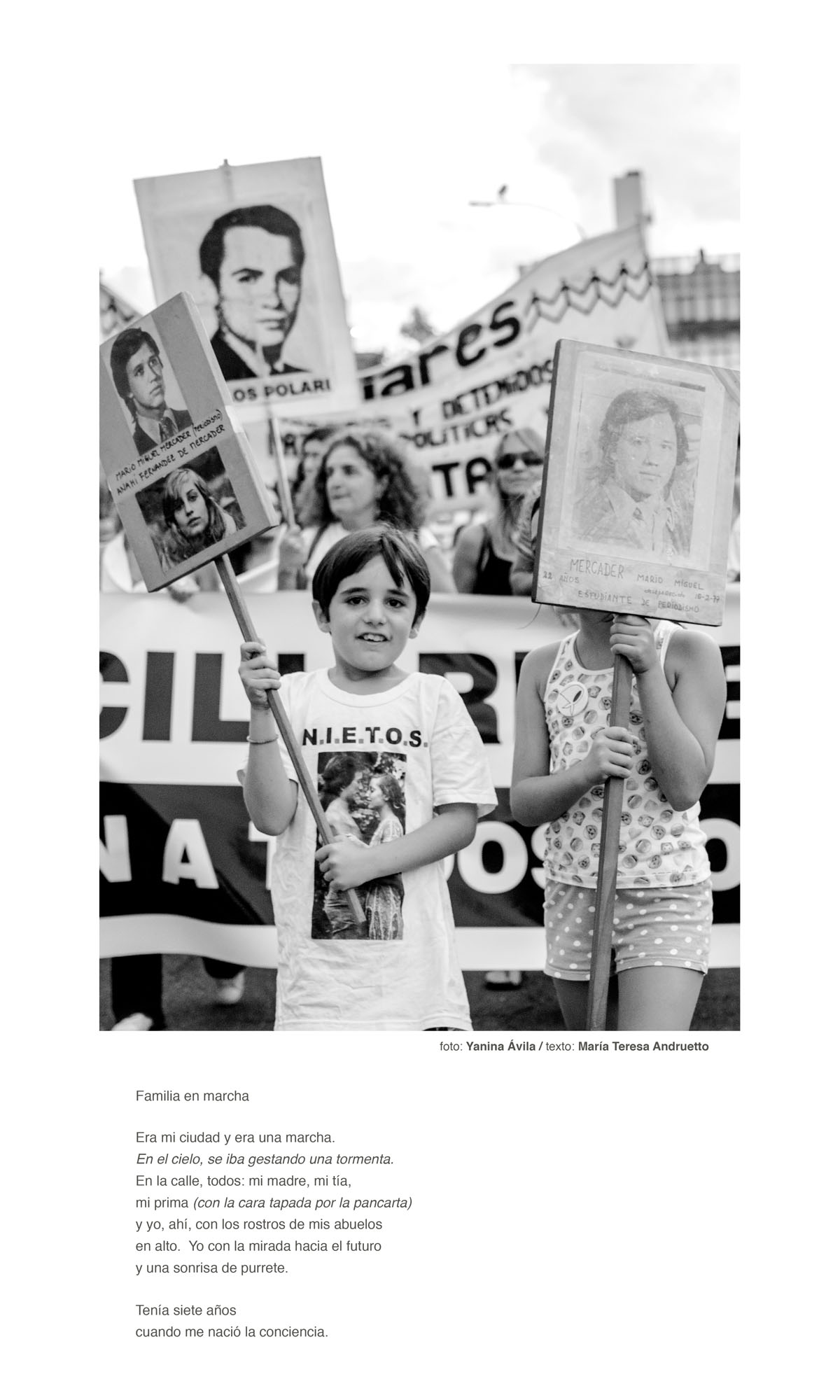

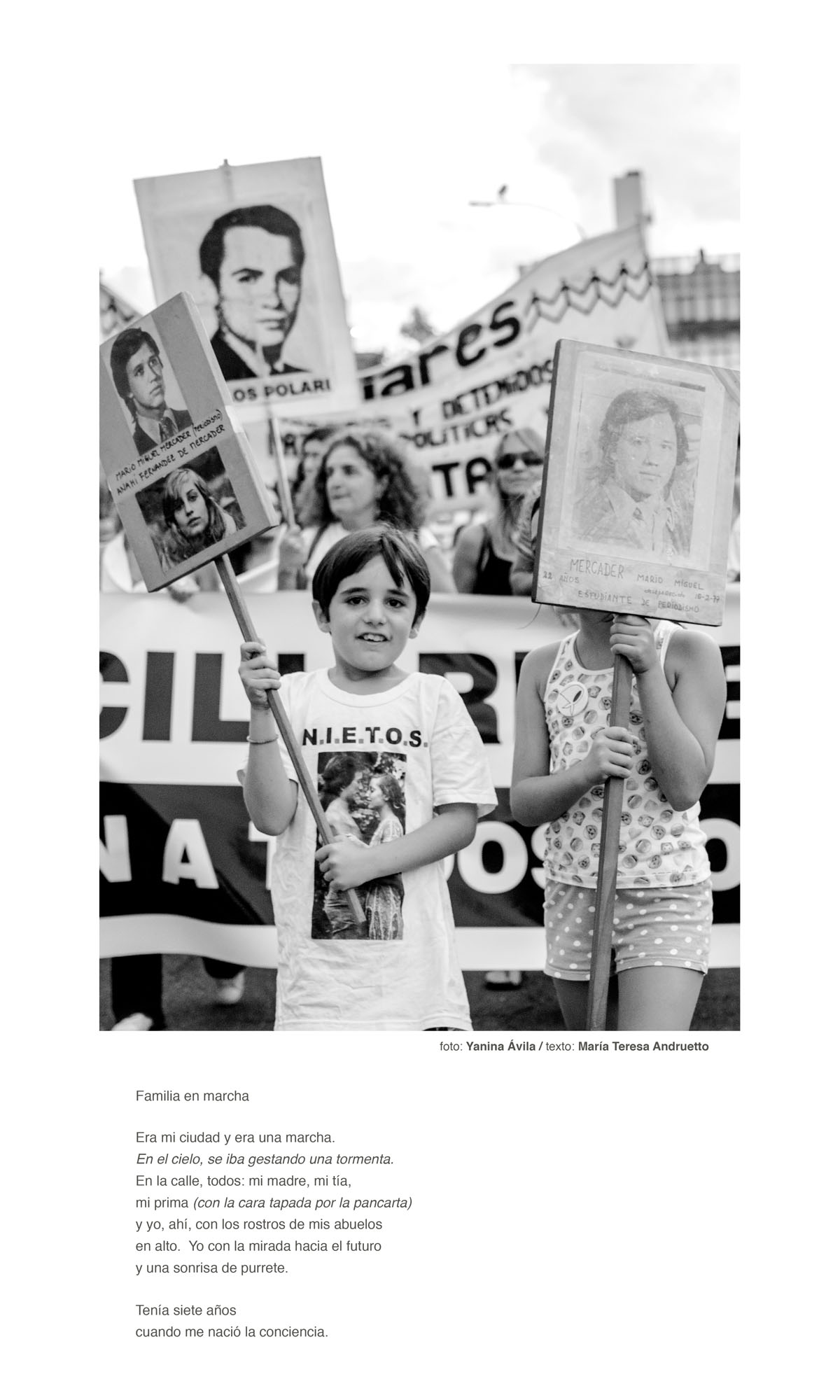

“Era mi ciudad y era una marcha.

En el cielo, se iba gestando una tormenta.

En la calle, todos: mi madre, mi tía,

Mi prima (con la cara tapada por la pancarta)

y yo ahí, con los rostros de mis abuelos en alto.

Yo con la mirada hacia el futuro y una sonrisa de purrete

Tenía siete años

Cuando me nació la conciencia.”

Foto: Yanina Avila

Texto: María Teresa Andruetto

Mar 14, 2019 | Comunidad, Novedades

Vecinos de los barrios más postergados de la ciudad de Buenos Aires -en su mayoría

mujeres e inmigrantes- tomaron la decisión de organizarse. Hace unos meses,

conformaron la Coordinadora por la Urbanización Real de las Villas con el objetivo de

sumar todas las experiencias y elevar una sola voz, un reclamo conjunto, por una

vivienda digna y obras de infraestructura. A la vez, denunciaron “negocios inmobiliarios” a

costa de las viviendas de miles de vecinos.

Aunque durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta al frente del Gobierno de la

Ciudad se desarrolló una política de urbanización en villas mediante planes de obras de

infraestructura y procesos de escrituración y relocalización de viviendas, los vecinos

denuncian un paulatino proceso de expulsión en los barrios.

Jonathan Baldiviezo -abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad- explicó que las

condiciones de escrituración de las casas en los barrios populares son “expulsivas”. En

diálogo con ANCCOM, señaló: “Al momento de la escrituración las familias van a sufrir un

shock económico, al costo del crédito de la casa se le suman los impuestos inmobiliarios,

expensas y las tarifas cada vez más costosas. Esto implica que una familia, cuyo ingreso

no supera los 10 mil pesos, deba pagar entre 6 y 8 mil pesos más por mes. El Gobierno

debe atender ese shock”.

A fines de 2018, la Legislatura porteña aprobó la Ley 6129 que, según los vecinos, abrió

A fines de 2018, la Legislatura porteña aprobó la Ley 6129 que, según los vecinos, abrió

un flanco específico para los habitantes del barrio Carlos Mujica (exVilla 31). A diferencia

de la ley nacional, argumentaron los vecinos, la nueva normativa no especifica que la

vivienda deba conservar su carácter social y familiar. Es decir, una familia puede venderla

a un emprendimiento inmobiliario. “El Estado debería urbanizar para que el suelo esté

afectado a aquellos sectores que no pueden acceder a la vivienda, no para incorporar el

suelo al mercado y la especulación inmobiliaria”, amplió Baldiviezo.

El abogado aseguró que “las familias se terminan yendo por los altos costos, las malas

condiciones de infraestructura, las inundaciones”. Y juzgó: “Se trata del intento de parte

del gobierno de erradicar las villas mediante artilugios legales”.

Grecia, vecina de la villa 20, manifestó a ANCCOM: “Vamos por la urbanización real de

todas los barrios, por el derecho a la vivienda digna de propietarios e inquilinos, basta de

hacinamiento, participación y control vecinal en los procesos de urbanización. Por el

derecho a trabajar y vivir en la Ciudad”.

Los vecinos también denunciaron ataques de parte de patotas. Nicolás, vecino de la Villa

31, sufrió agresiones por participar de las asambleas y resistir al desalojo: “Fui humillado y

sacado de mi casa. Soy el vivo ejemplo de que el PRO nos quiere callar así”.

Por su parte, Norma, de la Villa 1-11-14, denunció que el Instituto de la Vivienda de la

Ciudad (IVC) “organiza reuniones con los delegados, sin permitir la participación pública

de los vecinos”. Y amplió: “El lunes pasado organizaron una reunión y no dejaron ingresar

a ninguno. Necesitamos saber lo que se habla en esa reunión”.

De la coordinadora participan vecinos de la Villa 31 y 31 Bis, del Playón de Chacarita, de

la Villa 20, de La Carbonilla, de la 1-11-14, Piletones, Fátima, Ramón Carrillo, Ciudad

Oculta, Cildañez, 21-24 y Rodrigo Bueno, entre otros asentamientos. En febrero

organizaron la primera asamblea con más de mil vecinos, frente a la Jefatura de Gobierno

porteño. La masiva participación tuvo, sin embargo, escasa repercusión mediática. Tienen

previsto realizar una reunión en la villa Rodrigo Bueno para fin de mes. Hasta que los

escuchen.

Mar 14, 2019 | Culturas, Novedades

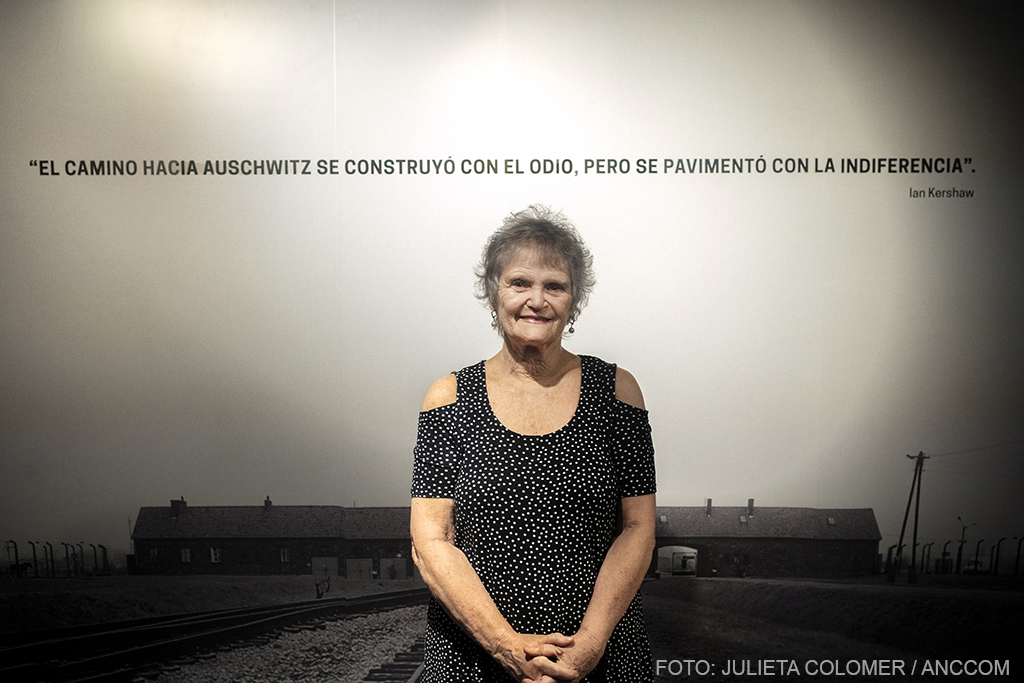

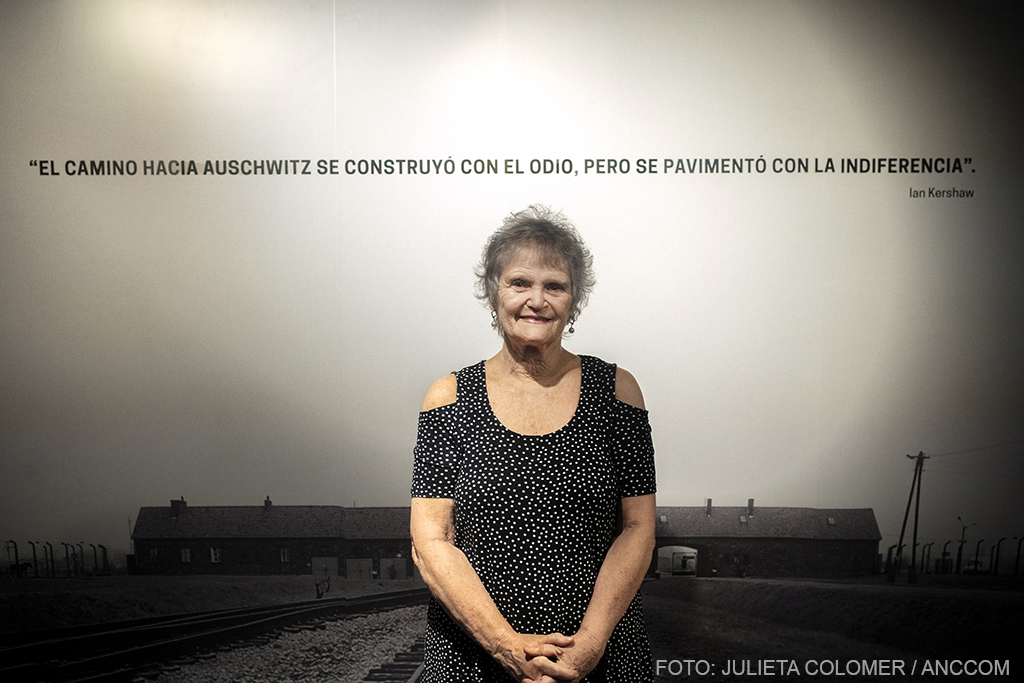

Diana Wang, sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, reeditó su libro Los niños escondidos. Del Holocausto a Buenos Aires, donde reúne los testimonios del exilio de infantes que iniciaron una nueva vida en esta ciudad. En charla con ANCCOM, la autora relata cómo desde su propia experiencia entendió que “quienes pueden cambiar la historia son los testigos indiferentes”.

“Empecé a escribir cuando estalló la bomba en la AMIA. Mi mamá me llamó y me dijo: ´Nos quieren matar otra vez´. Yo sentí que ella disparó con todo: el ´nos´ me involucraba y el ´otra vez´ remitía a la Shoá, al Holocausto”.

Habían pasado cuarenta y siete años desde que la familia Wang se embarcó hacia el único lugar donde consiguieron tramitar la visa. Llegar a la Argentina desde Polonia un par de años después de terminada la guerra implicó mentir: tuvieron que decir que eran católicos, porque por ese entonces los judíos tenían muy restringida la entrada, pocos habían ingresado diciendo que lo eran.

Diana, que en ese momento tenía dos años, llegó sólo con su mamá y su papá, su hermano Zenus había sido entregado a una familia católica para que pudiera sobrevivir y desde entonces nunca más lo vieron.

Dueña de un apellido que remite al nombre de una pequeña población ubicada en el sur de Alemania, Diana creció en el país, se recibió de terapeuta especializada en vínculos de parejas y hasta ese 18 de julio del 1994, cuando su mamá la llamó, había decidido no pensar en ciertas cosas.

“Cuando corté y entendí lo que estaba pasando, sentí la necesidad de hablar: que la Shoá no fueron solamente los campos de concentración, que hubo distintas formas de sobrevivir, que nos tuvimos que esconder, cambiar de identidad. Tuve que recordar que quienes estuvieron en los campos casi ni lo lograron”.

En ese momento Diana supo que ese principio de hermetismo estaba quedando atrás: “Se necesitan muchas décadas para volver a hablar… y, en ese momento entendí que no pasa porque ´no hay palabras´, por ´el trauma que generó´. Hay palabras. Es otro tema. De sufrimiento podemos hablar. Tenía que entender qué nos había estado frenando”.

Y de a poco lo fue logrando: durante esos años conoció a otros hijos de sobrevivientes, viajó a Polonia, se integró a la Fundación Memoria del Holocausto, asesoró en el proyecto de toma de testimonios de la organización internacional creada por el cineasta Steven Spielberg para recopilar testimonios de sobrevivientes de la Shoá de todo el mundo y ahí conoció a un grupo de personas con una historia similar a la suya que se reunían con periodicidad y se acopló a ellos. Así empezó todo.

“Es que ese momento se fracturó la confianza en el sistema social, vos estás parada sobre un piso, una especie de pacto social tácito, y pensás que las fuerzas del poder te van a proteger. Cuando esa gente es la que te quiere matar, se te fractura ese piso, hay un desgarramiento de tal magnitud, que cuando salís de esa situación, lo que necesitas es recomponer tu vida, volver a armar ese piso fracturado. Entonces recién cuando la confianza empieza a restablecerse podes volver a hablar. Es una cosa de otro nivel”.

Diana empezó a escribir y organizó este libro en treinta relatos, todos parte de ese grupo que se llamaba Los niños de la Shoá y los reunió de una manera muy particular, porque “todos había venido acá escapando, llegaron con su familia a la Argentina, pero cada uno tenía su propia historia. Sentí que tenían la potencia de que cualquiera que lo lea pueda identificarse con esas situaciones, sólo tenía que encontrar el cómo. Cuando empecé a organizarlos me fue más fácil desgranarlos. Lo que sucedió en el Holocausto tenía una enorme fertilidad docente porque hay mucho que se puede enseñar y no veía en ese entonces que se hacía adecuadamente, sólo se enseñaban situaciones de horror, que había mucho morbo. En todos los testimonios encontraba tres puntos de vista: el de la víctima, el del victimario y también quien veía todo y no hacía nada“.

Diana descubrió que desde el punto de vista de las víctimas “es fascinante esto que hoy llaman resiliencia, pero que va más allá de eso: yo encuentro en las vidas posteriores de las víctimas vidas normales, como las de cualquiera. La Shoá fue un hecho horrible en sus vidas, pero no parece ser un trauma indeleble como nos gusta pensar. No necesariamente fue así. Yo te diría que sí empezó a hacerlo cuando pudieron hablar de eso. Empezó a ser un eje importante en sus vidas, que antes se habían encargado de que no lo sea”.

Desde el punto de vista de los perpetradores explica que le resulta interesante ver su comportamiento como el de “personas normales, comunes y corrientes que de pronto se hacen cómplices de un plan asesino y que lo ejecutan. El qué pasa con ellos, porque de ahí podes aprender, porque es lo que sigue pasando en todos los hechos genocidas posteriores a la Segunda Guerra, ahí no terminó”.

“Yo siempre digo que aquel ´Nunca más´ es otra vez y otra vez y otra vez. Me parece fértil enseñar cómo una determinada propaganda, ideología autoritaria y una determinada forma de procesarlo, hace que la gente haga cosas que no sabía que era capaz de hacer. El procesar tiene que ver con la manera que se incorpora la propaganda y el lavado de cerebro y eso me parece fundamental para la docencia porque los mismos principios diseñados e instalados por el Ministerio de Propaganda nazi, son los que se usan hoy para vender un lavarropas. La propaganda y la publicidad tienen los mismos principios. Yo cuando voy a la escuela secundaria y les pregunto a los varones si el desodorante ´Axe´ les resulta más atractivo que los otros y entienden inmediatamente lo que les estoy diciendo”.

Y como último eslabón, desde el punto de vista de la sociedad en general, los que pueden cambiar las situaciones son “los testigos indiferentes. Igual que en bullying: está quién ataca y quién es atacado y la ronda de quienes se ríen es con la ronda con la que hay que trabajar. Esto es lo más importante”.

El libro, que tuvo su edición original hace quince años, se reeditó ahora con un nuevo capítulo, un testimonio más y la foto de su hermano Zenus en la portada, la única imagen suya que conservan.

Mar 14, 2019 | Comunidad, Novedades

María Belén Saint Pierre, Sebastián Chinelli y Samanta Alonso, modelos plus size.

En un mundo cambiante algo sigue estático: los eternos ideales de belleza en las pasarelas. La moda sigue siendo un espacio restrictivo y no inclusivo donde prima la gordofobia. Sin embargo, algunos luchan por cambiar la realidad. Es el caso de tres mujeres que llegaron para romper con los estereotipos y apostar por la reivindicación de los cuerpos. Samanta Alonso, Soledad Agüero y María Belén Saint Pierre se conocieron en un desfile y decidieron crear la agencia de modelos Plus Dolls, la segunda agencia plus size de Argentina y la primera en tener modelos varones. Un espacio para la diversidad corporal.

“Parecía ridículo pensar que una gorda podía modelar y terminó sucediendo”, cuenta Alonso. Para la directora de la agencia la moda es restrictiva, no inclusiva y elitista. Es una institución con valores nefastos, en donde los únicos cuerpos estéticos para modelar son los flacos. “Los gordos no somos bellos como para vestir ciertas prendas y venderlas. Si no tenés cierto cuerpo, no podes comprar en un shopping, tenés que ir a una casa de talles especiales y vestirte como una señora, porque te lo mereces por gorda”.

En argentina dentro de la moda todo lo que no es small o medium, ya es plus size, y un talle Large no sería una persona gorda, pero sí para la moda. Las agencias “más inclusivas” eligen modelos curvys que son talles intermedios, un número 42-44. “La marca siempre tiende a lo más flaco y a lo que este sistema pretende de nuestros cuerpos”, remarca Alonso. En Plus Dolls los talles van del talle 42 al 60 y también incorporaron modelos alternativos como son los cabellos de colores y tatuajes.

Aceptación, inclusión y diversidad

Sebastián Chinelli nunca pensó en ser modelo, pero cuando lo contactaron desde la agencia aceptó sin dudarlo. Se profesionalizó y por sobre todo aprendió a aceptarse. “Lo que viene detrás del modelaje plus es poder amarse uno tal cual es, romper estereotipos y barreras, empezar a cambiar la mentalidad de la gente, de que todos los cuerpos son visibles y tienen que ser aceptados sin importar la forma”. De niño sufrió la discriminación por ser gordo, el centro de las burlas, pero de adulto comenzó a quitarle importancia a lo que los demás pensaran, pudo reconocerse en el espejo y verse hermoso. “Siempre está el comentario ‘che, qué gordo que estás’, y a la persona que está en proceso de aceptarse lo tira para atrás, hace que lo sufra en silencio. Uno es perfecto como es, con sus imperfecciones”.

María Belén Saint Pierre de la agencia de modelos Pluss Dolls.

Ana Paula García es miembro el staff. Cuenta que al ir a comprar ropa las empleadas de los locales son crueles y la miran con mala cara cuando pide un talle más o que con el afán de venderle algo la someten a probarse prenda tras prenda, que ellas saben que no le van a entrar. “Si ya te sentías mal cuando no te entró un jean, si no te entra la camisa, la calza, la blusa, la pollera, y medio local, dejás de sentirte como un ser humano”, subraya. Resalta que la gordura solo es bien vista si es en los pechos, nalgas o muslos, pero no si tenés panza, la famosa silueta de reloj de arena. “La vida no es una competencia en la cual hay que probar qué tan merecedores somos de respeto, de inspirar amor o deseo, somos personas con cuerpos diversos y punto. Una sociedad culturalmente rica no puede lograrse sin las individualidades, si se suprime algo tan básico como los cuerpos estamos condenados al fracaso”.

Publicidad no inclusiva

Las publicidades quieren generar el deber ser en nosotros. Todas tienen bajada de línea de representaciones de lo que se espera de la sociedad en cierto tiempo y espacio. “Las publicidades te dicen que tenés que ser flaca, que siéndolo vas a alcanzar una cierta felicidad, no querés terminar siendo la gorda ridícula que no puede desear nada”, resume Samantha.

La modelo siente que la mayoría de las mujeres no se ven representadas en las publicidades cuando les quieren vender un producto. “Hasta la chica que vende pasta dental es flaca, ¿no puede ser una gorda que tenga lindos dientes?”, se pregunta. “Pocas gordas son tapas de revista, y no hay gordas en 9 de Julio”. En televisión las gordas no son protagonistas de novelas salvo cuando es venganza, como en mi Gorda Bella, que cuando adelgaza tiene todo lo que quiere. Otro ejemplo fue la tira Graduados con el personaje que hacía Isabel Macedo, gorda en la adolescencia y después, cuando adelgaza, toma venganza.

Por una Ley Nacional

Desde la ONG Any Body Argentina se lucha para combatir la epidemia del odio corporal. Su trabajo ha consistido en promover el cumplimiento de la Ley de Talles a nivel provincial, desde el 2010. En nuestro país existen 14 leyes provinciales, lo que hace que para una marca nacional, con locales en más de una provincia, sea imposible adaptar su tabla de talles y campañas. Lo cierto es que en su última encuesta anual la ONG reveló que el 69,5 % de las personas de entre 11 y 88 años no encuentran ropa, ni calzado de su talle.

Por eso, junto a la diputada nacional Victoria Donda presentaron en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Talles Nacional, para que las personas puedan comprar ropa con facilidad y sin prejuicios sobre su cuerpo. El proyecto pretende que en todos los locales de indumentaria haya un mínimo de ocho medidas disponibles. Esos talles serán resultado de un “estudio antropométrico” que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) llevaría a cabo. Se trata de una medición de los cuerpos de los argentinos, que debería dictaminar cuántos centímetros tiene que tener el talle más chico y cuántos el más grande.

Actualmente, la curva de talles está basada en las normas IRAM, “se basan en cuerpos europeos, no es real para las personas que habitan el territorio argentino, por eso recomendamos el estudio antropológico”, resalta Samantha y hace hincapié en que se luche por una ley inclusiva y coherente, con una normalización de talles, donde una persona tenga una prenda a su medida en cualquier casa de ropa. “Hoy tengo un talle de pantalón en una marca y otro en otra. Es importante que todos manejen la misma tabla de talles y que yo sepa que talle soy”.

Samanta Alonso, modelos de talles plus size.

Paula advierte que las grandes marcas no apuestan por modelos plus y si acceden abrir su curva de talles, lo hacen con prendas especiales. Tampoco se animan a mostrar en sus campañas que los cuerpos no hegemónicos también pueden vestirse con estilo. “Creo que es esencial que se implemente adecuadamente la Ley de Talles, de esa manera ya no van a hacer unas pocas marcas o diseñadores quienes ejerzan el monopolio de la belleza decidiendo qué cuerpo es válido y cuál no”.

Para Samantha las pasarelas se pueden revolucionar, pero tiene que haber ganas de hacerlo. El mandato 90-60-90 se volvió obsoleto, sin embargo quedan esquirlas de ese pensamiento arcaico. La moda sigue siendo funcional al sistema y en él los gordos son los que están mal

Sebastián Chinelli, de la agencia de modelos Pluss Dolls.

Analía Cid, fotógrafa e integrante de la colectiva Pandilla Feminista cuenta sobre la curaduría de la muestra: “Hubo un fuerte hincapié en la temporalidad, que no fuese solo lo contemporáneo sino que retomaran distintos tiempos históricos. En la parte de futuro, por ejemplo, aparece la idea de que las nuevas generaciones tienen otras formas de producir y circular imágenes. Casi todo lo que se muestra allí son fotografías hechas en analógico pero que circulan por redes sociales, Instagram, Facebook. La idea de las que se muestran en la sección del presente es el intento de poder salirse de lo que vemos todos los días en Buenos Aires, mostrar qué estaba sucediendo en otros territorios. Es federal”.

Analía Cid, fotógrafa e integrante de la colectiva Pandilla Feminista cuenta sobre la curaduría de la muestra: “Hubo un fuerte hincapié en la temporalidad, que no fuese solo lo contemporáneo sino que retomaran distintos tiempos históricos. En la parte de futuro, por ejemplo, aparece la idea de que las nuevas generaciones tienen otras formas de producir y circular imágenes. Casi todo lo que se muestra allí son fotografías hechas en analógico pero que circulan por redes sociales, Instagram, Facebook. La idea de las que se muestran en la sección del presente es el intento de poder salirse de lo que vemos todos los días en Buenos Aires, mostrar qué estaba sucediendo en otros territorios. Es federal”.