May 15, 2019 | Culturas, Novedades

La directora investigó cuatro años, antes de montar la obra.

Una carta real de 40 páginas que José envía a su primo Fermín en Igualada, Cataluña, es el motor de la obra. Su directora y nieta del protagonista, Agustina Soler, describe la riqueza del material: “Cortamos un montón, la carta era de dos horas de lectura. Tuvimos que sacrificar partes hermosas”.

El dramaturgo Iñaki Aragón, quien se encontró con esta historia, fue el encargado de darle coherencia narrativa. Le llevó cuatro años de investigación y elaboración hasta su estreno en noviembre del año pasado.

“Hacía tiempo que tenía ganas de hacer un trabajo con abueles –relata Aragón-, porque yo me crié con mi abuela y fue lo mejor que me pasó en la vida. Al viejo José lo tenía cerca, lo empecé a entrevistar y ahí surgió la carta. Y cuando Agustina la leyó, fue el punto de partida que nos permitió crear la obra”.

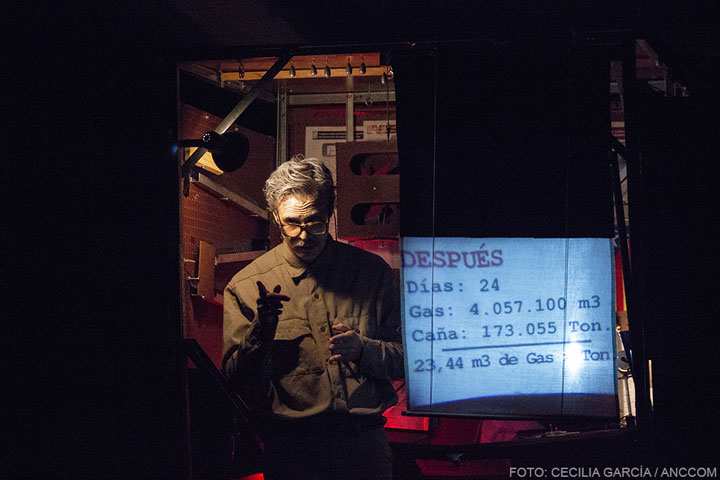

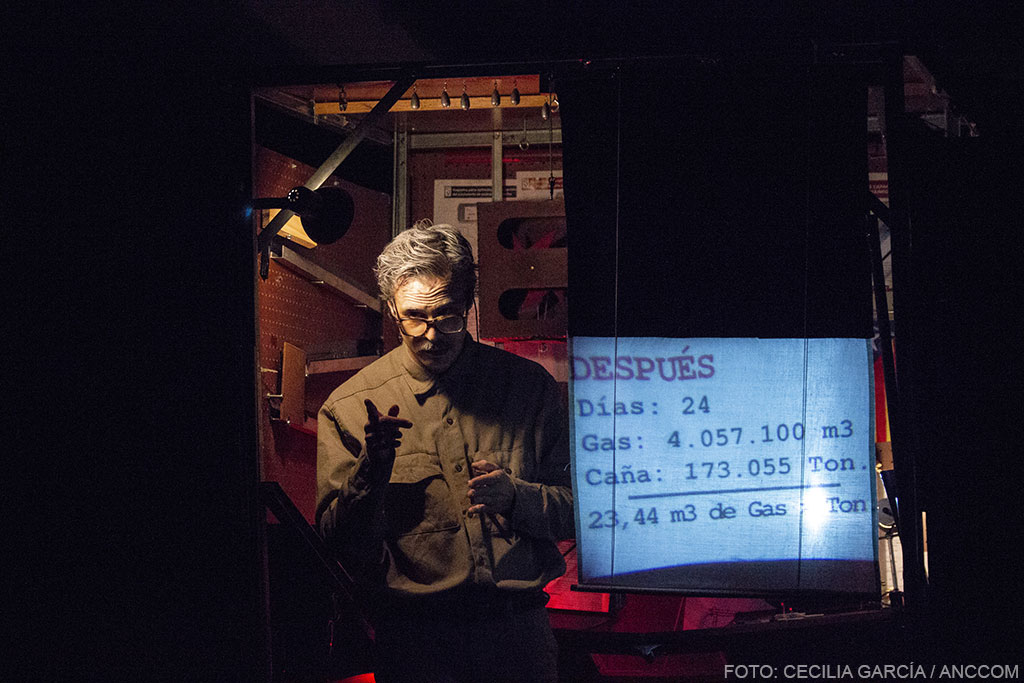

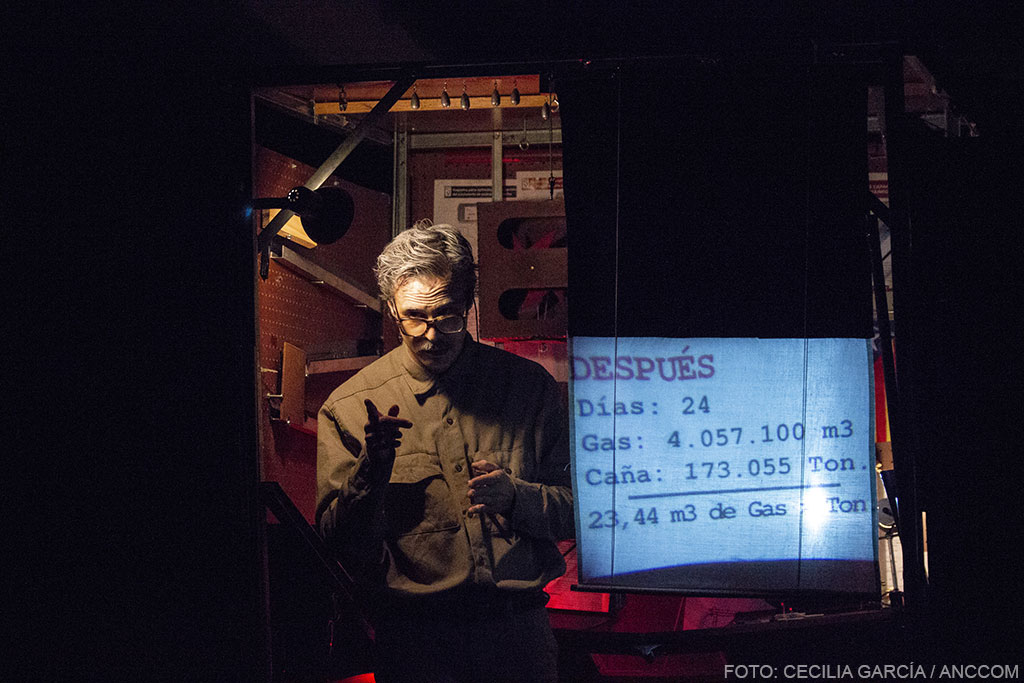

Este espectáculo unipersonal, en cartel en el espacio “El Brío”, en el barrio porteño de Villa Ortúzar, muestra a José en la intimidad de su taller mecánico, de dos por dos, que además representa sus miedos, sus infortunios, sus éxitos y alegrías.

Interpretado por el actor Martín Elías Costa, José trabaja en medio de planos inclinados, sistemas de contrapeso, poleas, luces y lentes, y así va rememorando las motivaciones que lo llevaron a dejar Cataluña durante el franquismo, los detalles del momento en el que su barco dejó el puerto y el paso de los años en Tucumán, su familia, su oficio y el crecimiento de sus hijos.

“Tratamos de conservar algo de lo analógico que tiene que ver un poco con el imaginario que tenemos de esa época”, señala Agustina sobre la puesta en escena. En el armado del taller, clave en la escenografía, participó tanto José, el protagonista real, como su intérprete, ambos además dueños de conocimientos en física. Así lo cuenta Costa: “Es una locura la posibilidad que uno como actor pocas veces tiene, de conocerlo a él, conocer el taller, habernos entrevistado antes varias veces y hacer el estreno en Tucumán cuando él cumplió 90 años”.

En el armado del taller, clave en la escenografía de la obra, participaron tanto el protagonista como el abuelo cuya historia inspiró la obra.

Foráneo se plantea el fenómeno de la inmigración desde una perspectiva humana en donde las contradicciones políticas se hacen evidentes. “Nos agarraba la duda de por qué lo hacemos, ¿porque es mi abuelo? ¿Eso es suficiente para contar una historia? Un poco sí, porque muchos abuelos están en la misma situación, es difícil no sentirse interpelado por el material. Pero también nos pasó que con esta circunstancia estatal de odio a los inmigrantes nos pareció doblemente bueno. Traer esto y decir: la mayoría de los que están en el poder, ninguno tiene apellido mapuche. Son hijos de inmigrantes que han venido en las mismas circunstancias. Esa situación para nosotros redobla la apuesta de hacer este material ahora”, explica Agustina.

A la par de los movimientos mecánicos desplegados por el mismo actor con las herramientas, se va tejiendo la narración, como si la vida misma se ensamblara pieza por pieza con sus pesos, inclinaciones, idas y vueltas. Y más allá del orden cronológico de los sucesos que relata en escena, el personaje va dejando al descubierto sus emociones sin explicitarlas, y junto con él el público, que durante 60 minutos se sumerge en un estado de evocación, quizá hasta de sus propios recuerdos.

Foráneo se exhibe los sábados a las 21 en “El Brío. Espacio de investigación teatral”, Av. Álvarez Thomas 1582.

May 10, 2019 | Novedades, Vidas políticas

Están en todos lados, copando la Avenida Sarmiento, en los pasillos de la Feria Internacional del Libro, en los andenes del subte. Debajo de la lluvia, con paraguas, pilotos o resguardados en un techito. Los más jóvenes saltan y cantan, sin importar que, de nuevo, cae agua a torrentes. Las dos pantallas, una dentro del predio de La Rural, fuera de la sala Jorge Luis Borges donde se realizó el acto, y otra en la calle, sobre Avenida Sarmiento, muestran la tapa del libro Sinceramente. Los gritos de aguante y las canciones de hinchada se escuchan en todas partes y resurgen con fuerza cada vez que pasan unos minutos de silencio.

El color asignado fue el turquesa, sin banderas ni inscripciones. Estaba en las camperas, en las bufandas, en las remeras, pero sobre todo en los paraguas. La identificación va más allá de la estética del partido político. Muchos jóvenes que fueron a escucharla nacieron en el gobierno de Néstor Kirchner, pero vivieron su adolescencia en épocas de Cristina. A ella la miran; la toman de referente. Por ella gritan y vitorean.

“Yo no viví el mandato de Néstor”, dice Natalia de veinticuatro años. “El primer gobierno de Cristina me agarra entrando en la secundaria. Para mí es ella y nada más”, cuenta y vuelve a cantar junto a su amiga. No militan en ninguna agrupación pero van a verla a todos lados, aunque no haya trenes ni colectivos. Hay mucha gente como ella: fueron solos o con grupos, pero sin ninguna organización que los represente. Es la militancia de los que simpatizan, de los convencidos y de los que la añoran.

“Empecé a militar en La Cámpora de Malvinas Argentinas cuando entré a la universidad y me di cuenta de muchas cosas que había hecho Cristina”, cuenta Yésica de diecinueve años. “Mi familia votó a Macri, yo rompí con todos los esquemas”, dice riéndose. Ir contra la tradición de la casa es una realidad de muchos jóvenes. “Mi viejo decía que con los militares estábamos mejor”, rememora y remata: “No entiende que viaje tanto, que venga a estar debajo de la lluvia por esto”.

La nueva generación se posiciona en otra vereda, con otros valores y otras proyecciones a futuro. “Cuando vi la muerte de Néstor por la televisión fue muy fuerte, toda la gente que lo lloraba me impresionó. Ahí me di cuenta de que era por ahí, con ellos”, relata Adriana, de veinte años, militante de La San Antonio de Merlo. Sus compañeras se sacan fotos con una bandera celeste y blanca sin leyendas y cantan a los gritos “vamos a volver”, con las caras llenas de sonrisas y ansiosas por ver a Cristina en la pantalla del predio. “Casi todas nos opusimos a lo que pensaban nuestras familias. En mi caso eran radicales y yo cuando cumplí catorce años me definí como kirchnerista”, cuenta Florencia, otra de ellas.

El nombre Cristina tiene una fuerza increíble, cada vez que lo dicen, la gente estalla en gritos y cantos. Todo se condensa en esa palabra, pero no es sólo eso lo que impacta, sino también su imagen. Cuando la cámara la enfoca subiendo al escenario de la sala Jorge Luis Borges, la multitud aclama, los bombos y redoblantes tocan y las banderas patrias se elevan más. Es su voz la que, finalmente, despierta los anhelos de las personas, sus palabras y sus pausas las que hacen que se haga silencio y se aplauda. En las pantallas se mostraban rostros llorando y emocionados, otros a la expectativa, siempre atentos.

A pesar de que todo se trata de Cristina, Néstor también está presente en los discursos y en las remeras. “Él fue el primer tipo que subió a la Casa Rosada cuando Argentina estaba prendida fuego, asumió los problemas que teníamos y pidió perdón. Desde ese momento los sigo”, dice Julián de veinte años, militante de La Cámpora y con una tradición familiar kirchnerista. Martina nació en el 2003 y sólo vivió dos modelos de gobierno: “Mis viejos son re K, para mí son toda mi vida”, dice, acompañando a sus amigas, todas entre quince y dieciséis años.

Los pasillos de la Feria están abarrotados y llenos de gente que lleva a ese lugar, caracterizado como culto, la fiesta de los que militan contra lo hegemónico. “Vengo bancando este proyecto/ proyecto nacional y popular/ Te juro que en los malos momentos/ los pibes siempre vamos a estar”, cantan los grupos en diferentes partes de La Rural, rompiendo con el espíritu más ceremonial y ordenado que tiene el evento anual del libro. Son ellos, que leen y politizan, los que mezclan los dos mundos porque entienden que literatura y sociedad son indivisibles. “Sinceramente es una interpelación a todos. Se lo quise transmitir a los jóvenes que son mi gran apuesta, mi esperanza”, dice Cristina y los ojos de esa multitud protagonista brillan.

May 9, 2019 | Géneros, Novedades

Graduadas y estudiantes organizadoras sostienen la placa «Sección transfeminista Lucía Perez».

“Es bastante increíble haberlo logrado. Nos emociona un montón”, dicen las creadoras del proyecto al ver el salón de actos lleno de estudiantes. La primera biblioteca transfeminista es hoy una realidad en la prestigiosa Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini.

La idea surgió el año pasado con un grupo de WhatsApp formado por cuatro egresadas de la promoción 2008. “Todos los días se sumaban más compañeras y terminamos siendo 60”, cuenta una de ellas. En un primer momento, apenas buscaban organizarse para que la plata recaudada en la celebración por los 10 años de egresados fuera destinada a algo concreto. “No se sabe bien qué pasa con la recaudación de esos eventos. La plata queda en una caja, pero se devalúa. Hay una cuestión de ineficiencia”, agregan.

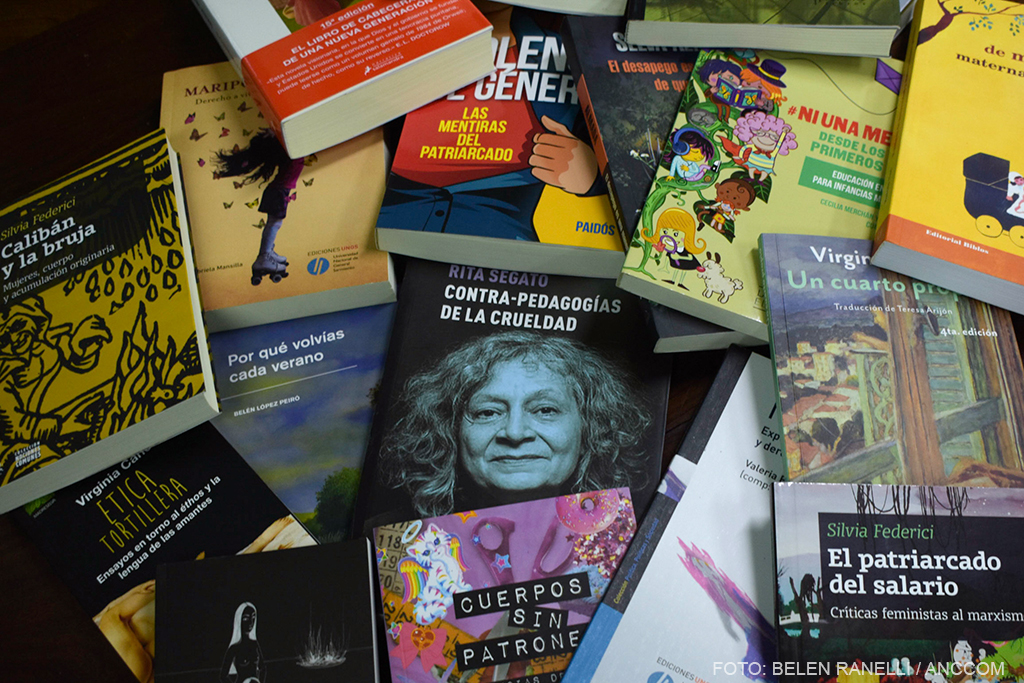

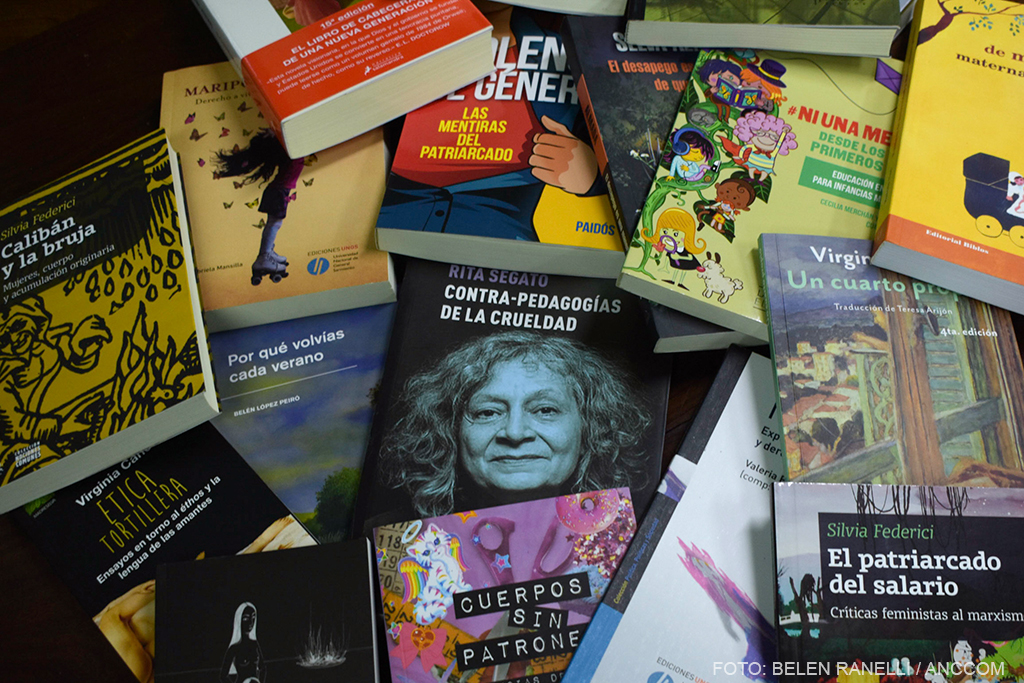

Al principio tenían distintas propuestas, pero finalmente optaron por el armado de una sección transfeminista en la biblioteca del colegio. La idea responde al cambio de paradigma a partir de los debates por la legalización del aborto y las marchas del Ni Una Menos. También, escucharon a las nuevas camadas de egresadas que pusieron palabras donde antes hubo silencio.

“Hace 10 años la violencia de género había sido invisibilizada por nosotras mismas porque no teníamos categorías para explicar lo que nos pasaba. No lo vivíamos como algo colectivo sino individual”, dicen las graduadas. Por eso, pensaron en una biblioteca para que “haya libros que pasen de mano en mano y lleven a descubrirse, preguntarse y organizarse para salir a las calles todas las veces que sea necesario en defensa de nuestros derechos”.

De la propuesta inicial de la biblioteca -en aquel evento de los 10 años- a la inauguración el viernes pasado, el camino no fue fácil. “Las autoridades minimizaron la biblioteca. Les costó pensar que fuera algo probable”, cuenta Eugenia Marino, secretaria general del Centro de Estudiantes. Gracias a la militancia de las alumnas y al trabajo en conjunto con las graduadas se pudo avanzar en la gestión. “Es emocionante que gente que se fue del colegio hace 10 años traiga este proyecto. Nunca pasó”, afirma Marino.

Luciana Peker, Lara Bertolini, Eleonor Faur y graduadas en la inauguración.

Con el dinero recaudado, el Pellegrini compró 20 libros, pero se logró duplicar la cifra con donaciones de autoras, organizaciones y referentes feministas. Todas las decisiones se debatieron con las estudiantes, desde el nombre de la biblioteca hasta qué libros comprar. Se eligió llamarla Lucía Pérez en honor a la joven de 16 años violada, empalada y asesinada en octubre de 2017 en la ciudad de Mar del Plata. Para las graduadas, el caso fue tratado mediática y jurídicamente desde un lugar en el que se bastardeaba a la adolescente y se la responsabilizaba por ser rebelde. Por eso, consideran importante que la biblioteca lleve su nombre para visibilizar la lucha contra la violencia machista. “La elección tiene todo el sentido del mundo -dice Marino- queremos que el femicidio tan terrible que sufrió una piba de nuestra edad esté presente con nosotras cada vez que agarremos un libro”.

En cuanto al uso de la categoría transfeminista, una de las graduadas, Albertina Neumark, explica: “Buscamos incluir a otros y a disidencias, a todo aquel que se pueda sentir interpelado. Queremos que el proyecto sea lo más amplio posible y dinamice vínculos con autores y textos. También, otro objetivo es contribuir a la implementación transversal de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI). Y una biblioteca transfeminista fue lo que se nos ocurrió para que eso sucediera”.

A comienzos de este año, la escuela lanzó un aviso institucional para anunciar la inauguración de la biblioteca. “Escribieron ‘los graduados’ en vez de utilizar el lenguaje inclusivo -relatan las egresadas con enojo- Y nosotras queríamos hacer otra cosa: una apertura con referentas feministas y las pibas para representar el vínculo con las estudiantes”.

La rectora, Ana Barral, terminó dando marcha atrás y la inauguración finalmente fue el viernes pasado. Hubo actividades con entrada libre y gratuita desde las 10:30 hasta las 21. Los estudiantes que estaban en clase pudieron asistir con la autorización de la Rectora.

La jornada arrancó con la presentación de los libros Gorda vanidosa y La marea sindical, con la presencia de sus respectivas autoras, Lux Moreno y Tali Goldman. Al mediodía, hubo un conversatorio sobre fútbol feminista, disidente y antipatriarcal que contó con la presencia de Macarena Sánchez, la primera futbolista en firmar un contrato profesional en el país, y otras referentes como Mónica Santino, Anuka Fernández Fuks, Sofía Rodríguez Pugia y Micaela Cannataro.

Por la tarde tuvo lugar una charla con Suzy Qiú y Agustina Paz Frontera, las creadoras de Caja de herramientas, la serie web de educación feminista producida por la Universidad General Sarmiento en alianza con la Universidad de José C. Paz.

La última actividad del día estuvo a cargo del panel central titulado La revolución de las hijas y la construcción de identidades, en alusión al libro de la periodista Luciana Peker, quien estuvo presente junto con la activista travesti, Lara Bertolini, la investigadora Eleonor Faur y Emilia Viacava, una ex alumna del colegio Nacional Buenos Aires que en abril de este año denunció por abuso a un coordinador de viajes de estudio.

Las organizadoras recalcaron la predisposición de todas las invitadas para colaborar gratuitamente: “Tiene que ver con la impronta feminista. Las mujeres hacemos trabajos no reconocidos pero que también son valiosos.”

La inauguración fue un éxito y los estudiantes participaron ampliando el debate. Tal es el caso de una alumna que pidió la palabra para explicar la necesidad de la aplicación transversal de la ESI: “Toda la educación sexual que tenemos se reduce a ponerle un preservativo a una zanahoria en primer año. Hasta en el Pelle, que es tildado de progre, falta la ESI. Les alumnes exigimos a la institución más información. Hoy el Pelle está muy atravesado por el feminismo, pero eso no pasa en todo el país. Hay chiques de otros colegios que se sorprenden cuando ven todo lo que logramos.”

La jornada terminó con un pañuelazo en el salón de actos y una clara afirmación: “Hoy ya no estamos ni nos sentimos solas. Hablamos porque otras y otres hablaron. Hablamos para que otras y otres hablen. Nos estamos pasando la posta, y no vamos a parar. En el Pelle y en todos lados, ¡No nos callamos más!”.

May 8, 2019 | Comunidad, Novedades

Le faltaban pocas cuadras para llegar a Constitución cuando la bicicleta cedió ante el peso de las cinco bolsas de consorcio llenas de lo que definió como “cosas usadas que recogí por ahí”. Las bolsas cayeron, ella también y no pudo evitar un grito que alarmó a los vecinos. Pronto descubrió que la bicicleta se había roto y llegar a tiempo a la estación para alcanzar el último tren comenzaba a dificultarse. No tenía opción. Era sábado por la noche y el domingo a la mañana debía instalar su manta en la Feria de Ardigó.

Son apenas pasadas las cinco de la madrugada, el sol aún no se decide a aparecer y el Roca comienza a circular por el ramal Bosques. A pesar de la oscuridad y de que el primer tren está recién llegando, Margot ya se encuentra ubicada a metros de la estación para armar su puesto. Va temprano para reservar su lugar, nos explicará después. El primer tren se detiene pero no sucede demasiado. Con el paso de las horas, el cruce de vías se convertirá en un desfile de personas y carritos de todos los tamaños y colores.

En el extremo noroeste del municipio de Florencio Varela se encuentra la localidad de Gobernador Julio A. Costa, más conocida por su estación Ingeniero Dante Ardigó. Pocas referencias hay sobre este territorio y las últimas noticias de Google refieren a una invasión de ratas y a un remate de terrenos baratos. No obstante, cada lunes, jueves y domingo, los alrededores de la estación se convierten en el centro comercial más grande de la región. Allí todo pareciera ser potencialmente vendible: ropa, zapatos, verduras, gallinas, colchones, conejos, cargadores, artículos de limpieza, aparatos tecnológicos, antigüedades y un sinfin de objetos que podrían convertir esta lista en interminable, tal como lo aparenta ser la feria, ya que la espesa nube -producto del humo que emana de la parrilla y la niebla que anuncia que aún son las nueve- desdibuja sus límites.

En cuanto a los precios, también son muy variados. Carteles de 20 y 30 pesos asoman desde detrás de los objetos. Un buzo cuesta 60 y 150 ya es demasiado para una campera, según considera el muchacho que resignó comprarla tras preguntar su valor. No obstante, a pesar de las ofertas, la venta no está asegurada. Violeta, que coloca su puesto de bazar los jueves y domingos, a veces retorna a su hogar sin haber logrado siquiera una moneda. Lo mismo Sandra, que comenta que “cada vez es más difícil”. Ella vende la ropa que a sus hijos ya no les entra. Con la plata que consigue Margot cortando el pelo, compra en el puesto de al lado la verdura para comer durante el fin de semana. La feria no es el único ingreso que tienen, pero les sirve para contar con un dinero extra. Durante la semana, Amalia limpia casas y Leandro es panadero. Los domingos, venden todo tipo de repuestos.

Imágenes de la Feria de Ardigó en Florencio Varela, en el Gran Buenos Aires.

“Ponete acá, así no tapás la entrada”, le ordena una señora a quien pareciera ser su hija mientras estira su manta entre muchas tantas. Cualquiera puede poner su puesto y vender lo que quiera. Incluso hay disponibles mesas para quien desee agarrarlas, cuenta Carlos, que se encontraba custodiando la zona más próxima a la estación desde la comodidad de su reposera. No es necesario pagarle ninguna comisión a nadie. “Es el shopping de los pobres”, define Margot, a quien le preocupa la situación en la que se encuentra el país: “La clase media ahora es pobre, el pobre ahora es indigente, el indigente, nada; ya no puede. A nosotros no nos alcanza la plata. Ellos se la pasan robando y no entienden que somos nosotros, los de abajo, los que movemos todo, los que reactivamos el consumo. Porque a mí me compran acá y yo compro después en un comercio y el comerciante compra después acá en la feria y todo empieza a girar”.

El anuncio del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) del pasado mes puso en evidencia la grave situación del país: en el segundo semestre del 2018 la pobreza se elevó al 32 por ciento, lo que se traduce en 14,3 millones de personas pobres, gran cantidad de ellos ubicados en los partidos del Gran Buenos Aires (GBA). A su vez, la indigencia creció al 6,7 por ciento, según se menciona en el mismo informe. La Feria de Ardigó no es ajena a este contexto. “Cada vez es más difícil vender. Hay menos compradores, pero hay cada vez más puestos”, termina Margot. Son muchos los que empiezan a optar por esta salida. Algunos incluso compran las mercancías más baratas de la feria y las revenden agregando un plus para generar una ganancia.

La mañana del domingo transcurre entre cumbia, risas, reposeras y mates. Los vagones del Roca desafían su capacidad máxima cada vez que abren las puertas y las calles empolvadas se convierten en verdaderas pasarelas de comerciantes. Horas más tarde, el sol llega a su punto más alto, las mantas se levantan y las bolsas se llenan con la mercadería que no fue vendida, a la espera de la próxima mañana de feria en el conurbano bonaerense.

May 8, 2019 | Comunidad, Novedades

Lev Manovich define al software como “el pegamento que lo une todo”. Según el académico ruso todos los sistemas sociales, económicos y culturales de la sociedad moderna pueden funcionar gracias a estos soportes lógicos. Los más populares en la actualidad son Android (desarrollado por Google) e iOS (de Apple), pero en una era donde la privacidad de los datos personales parece una quimera, aparecen cada vez más sistemas operativos alternativos que impulsan una mayor protección de la información del usuario. Esto hace que el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre (FLISol), a 15 años de su primera edición, siga creciendo.

“El software convencional no tiene forma de ser auditado. El código está oculto. Es una caja cerrada que no sabés cómo hace lo que hace, o qué hace con tu información. Siempre queda la duda de que nos puede estar espiando”, afirma Nicolás Cattaneo, administrador en sistemas e integrante del staff del FLISol. En cambio, el software libre se caracteriza por garantizar a usuarios y desarrolladores la libertad de ejecutarlo, estudiarlo, distribuirlo y mejorarlo.

Dos banderines multicolores cuelgan en lo alto del techo. La música electrónica resuena en las paredes y los asistentes acompañan sutilmente el ritmo. El festival ha alterado drásticamente las lógicas habituales del 4º piso de la Sede Caseros II de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). Dentro de las aulas hay desde instalación gratuita del sistema operativo GNU/Linux –de código abierto y transparente–; charlas sobre herramientas alternativas para periodismo digital; talleres de robótica e impresiones 3D; un stand de videojuegos, hasta un show musical realizado por Lauty Rainbow y Kernell Panic utilizando programas informáticos.

“Un jueguito más y nos vamos”, insiste un chico de unos 8 años a su madre frente a un videojuego arcade de autos, con una estética similar al mítico Road Fighter. Federico Brest, titular del stand de videojuegos del FLISol y autor del libro Gamificación: análisis y consejos desde la mirada de los videojuegos, contempla la escena sonriente y, en diálogo con ANCCOM, sostiene: “Es un mito que sea difícil usar software libre. A uno no le enseñan a usar Windows y con Linux sucede algo parecido. No hace falta saber de programación para comprenderlo. Cualquier persona lo puede usar”.

Otro referente del encuentro es Ariel Corgatelli, quien dio su primer taller en el FLISol hace 14 años. Mientras toma un café reflexiona sobre el progreso del festival: “En 2005 se basaba más en las instalaciones. Tenías que venir con tu máquina para que te lo instalen. Ahora cambió el foco porque cualquier persona sabe instalar Linux. En las últimas ediciones, la atención está pasando por las charlas sobre temas y problemáticas de la actualidad en torno a la utilización de software libre”.

Un ejemplo fue la presentación del documental transmedia Sororas, hecho íntegramente con software libre a través de la desarrolladora Nayra. El film retrata la práctica del socorrismo a través de testimonios de activistas feministas que acompañaron a personas gestantes que buscaban interrumpir voluntariamente su embarazo de manera segura. El documental fue realizado por Esteban Contreras, Victoria Gagliardi, Ignacio Guerra, Diego Silvera y Tomás Bergero Tripin, estudiantes de la Maestría en Comunicación Digital de la Universidad Nacional de Rosario.

Otro tema en debate fue el eventual aporte del software libre al periodismo. Ariel Corgatelli, periodista especializado en tecnología, usa cotidianamente en su trabajo distintos tipos de software libre. Tras dictar un taller en el FLISol, Corgatelli explica: “Estos sistemas están amparados en que la información sea accesible y pública. Lo más importante en el periodismo es la transparencia, y con el software libre apuntamos a ese lado”.

Clara, una estudiante de Artes Electrónicas de la UNTREF, acompaña con la cabeza los compases de la performance musical de Lauty Rainbow y Kernell Panic. Tras participar de un taller de impresiones 3D, cuenta por qué se acercó: “Un profesor me recomendó el evento. Ahí descubrí el software libre y me interesó muchísimo. Ahora estoy usando Linux. Me di cuenta que la mayoría de las aplicaciones son más livianas. Me gusta que este sistema operativo no tenga que apegarse a ninguna lógica comercial porque si hay algo que no funciona bien, se puede modificar”.

Desde 2004, el FLISoL se realiza todos los años, casi siempre el último sábado de abril, en múltiples sedes. Este año se llevó a cabo de manera simultánea en 52 ciudades de América latina y España.

May 8, 2019 | Culturas, Novedades, Trabajo

Nicolás, vendedor un, local de música de la calle Talcahuano en la Ciudad de Buenos Aires.

La calle Talcahuano condensa, en apenas cuatro cuadras, el epicentro de la industria de instrumentos musicales en la Ciudad de Buenos Aires. Con más de 30 locales distribuidos entre Rivadavia y Corrientes, las vidrieras que exhiben guitarras, teclados, saxos y violines -entre otros- se siguen casi consecutivamente, interrumpidas, a veces, por persianas bajas que no volverán a abrirse. El sector es otro de los tantos golpeados por una política económica centrada en el libre mercado y las finanzas, las importaciones, la desregulación y el ajuste. En esas pocas calles, la situación complicada también queda en evidencia: escasos clientes, negocios vacíos, y gran disposición a hablar por parte de los empleados, los primeros afectados.

Frente a la pregunta sobre las ventas, las respuestas no varían demasiado. Hay quienes reflejan la situación con gestos preocupados y de resignación; hay quienes responden directamente: “Mal”, “en baja”, “pésimo”. Y hay, incluso, quien lanza un “¡ayuda!” dramático, intentando ocultar tras el humor una preocupación que no deja de ser real. “Siempre las ventas, por meses, son irregulares: hay épocas del año que se vende más y hay épocas en que se vende menos. Pero lo que se mantiene del año pasado, del primer sacudón del dólar, a este, es que va en descenso: no sube ningún mes, siempre se va vendiendo menos que el mes anterior”, explica Marcelo, empleado de Baires Music.

En Antigua Casa Núñez, en tanto, “se vende en pesos lo mismo que se vendía dos años atrás, cuando comenzó a caer el negocio”, cuenta Juan, quien trabaja hace años en la conocida casa de guitarras. El diagnóstico se replica en la mayoría de los negocios de la calle: en promedio, las ventas cayeron entre un 30% y un 50%, según relatan los vendedores. También coinciden en que la demanda de servicios de luthería -arreglo de instrumentos-, si bien acompaña el descenso general de la actividad, es lo que se mantiene más estable: según Marcelo, mucha gente prefiere arreglar los instrumentos antes que comprar uno nuevo, tratando de extender la vida útil de los instrumentos al máximo.

La otra cara del descenso en las ventas es que, en un contexto económico complejo, la gente no sólo deja de comprar instrumentos, un producto que no es de primera necesidad; sino que también comienza a tratar de vender los que ya tiene, en busca de algún ingreso extra. “Hay muchísima oferta de instrumentos usados: de diez personas que vienen al local, cinco están vendiendo”, cuenta Victoria, de Sunset Music. Pero la escena se repite: en los locales tampoco hay dinero para comprar instrumentos, todo lo ganado en las pocas ventas va destinado a pagar los servicios, el alquiler y los sueldos. Y cuando no alcanza, comienzan los despidos.

La situación cambiaria es otra de las circunstancias que afectan a la industria: para un sector en el que el 90% de los productos son importados, la devaluación impacta directamente en los precios de los instrumentos y otros insumos, desde cuerdas y elementos de audio, hasta materiales para fabricación. “Con el incremento del dólar se tuvieron que aumentar las listas. En lo que va del año esta es la tercera vez, y esto afecta en las ventas porque los aumentos son de un 8%, un 13%, y es mucha la diferencia”, dice Victoria, empleada de un local que abrió hace seis meses y que desde un principio sintió la caída del negocio. La mayoría de los trabajadores observan que los clientes priorizan precio sobre otras variables, pero Martín, de Guitar Center, especifica que es el amateur o quien recién se inicia en la música el que tiene esta conducta, mientras que el músico profesional sigue invirtiendo y elige calidad por sobre el precio. “Yo dejaré de pagar algo, puedo dejar de comer, si esa plata es para el instrumento”, agrega, como un músico más.

La inestabilidad de la moneda impacta también en la fabricación nacional debido a que, junto con la apertura de importaciones, imposibilita competir con precios como los de los productos chinos, que tienen un menor coste de producción. “Se necesita cerrar las importaciones para que la industria tenga alguna oportunidad, sacarle el IVA a los insumos necesarios para la fabricación”, sostiene Juan, de Antigua Casa Núñez. Pero desde el gobierno no hay recepción a los pedidos, y tampoco se advierte algún interés por el estado del sector: pareciera que los negocios de música, su situación y sus empleados son invisibles. Tal vez por eso los trabajadores responden de buena gana, expresando la incertidumbre del día a día cuando alguien está dispuesto a escuchar.

“Hace 20 años que trabajo en Talcahuano, y nunca vi algo así. Cada vez cierran más locales. Acá entra una persona cada 15 horas, y a preguntar o a vender, no a comprar instrumentos. Es todo los días lo mismo, un déjà vu.” Las palabras de Juan, empleado de Monk, resumen un panorama que se extiende por aquellas cuadras en las que la industria funciona como la selva: sobrevive el más fuerte. Mientras tanto, y sin indicios de cambio, el futuro parece ser a capella: sin ayuda, sin respuestas y sin instrumentos.