“No quieren mapuches en la Suiza argentina”

El Lof Paincil Antriao, que vive en Villa la Angostura, teme por su desalojo con el cambio de políticas que impulsa el gobierno libertario. Los ancestros recibieron las tierras de manos de Roca por su colaboración en la delimitación del territorio.

La comunidad mapuche de Villa La Angostura, Neuquén, se encuentra ante la amenaza de un nuevo desalojo, esta vez en el camping El Correntoso. Frente a esto, la Lof Paincil Antriao que vive ancestralmente allí, desplegó una enorme bandera mapuche durante una conferencia de prensa realizada en la puerta de la Casa de la Provincia de Neuquén en CABA, junto al jurado de un juicio ético y popular y organismos de derechos humanos. Participaron el werken (vocero) de Paicil Antriao, Lorenzo Loncón, la diputada Mónica Schlotthauer, la periodista Claudia Korol, la abogada Paula Mamani, Leo Santillán, hermano de Darío Santillán, y el exdiputado neuquino Raúl Godoy. Entre otros, exigieron la intervención del gobernador de esa provincia, Rolando Figueroa.

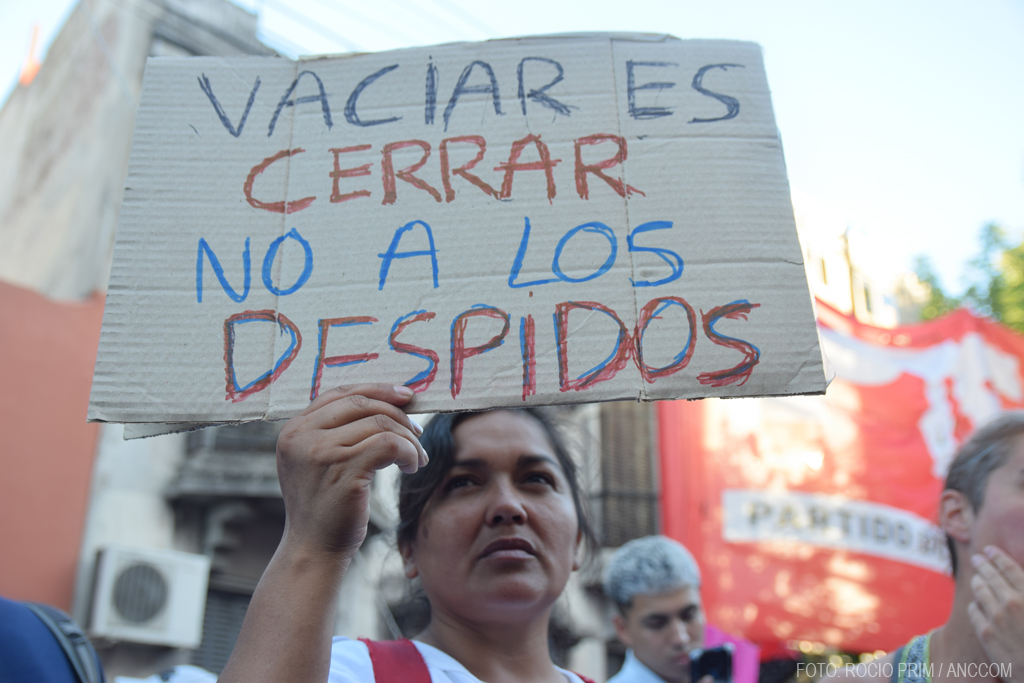

El lunes 3 de febrero se levantó la feria judicial y el intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, anunció públicamente que solicitaría el desalojo del Camping Correntoso, ubicado en Lof Paicil Antriao. “De avanzar con esta política esto constituiría un duro golpe, no sólo para las familias de la comunidad que habitan y trabajan este sector del territorio, sino para el conjunto de organizaciones que vienen construyendo una experiencia de articulación conjunta con el Lof”, comunicó la Regional Patagonia del FPDS Corriente Plurinacional.

Por este motivo, la actividad en la Casa de Neuquén tuvo como objetivo solicitar al gobernador Figueroa, y al intendente de Villa La Angostura Javier Murer, la reapertura de la mesa de diálogo que fue interrumpida con el inicio del gobierno libertario. De hecho, la derogación de la Ley 26.260 que frenaba los desalojos de territorios recuperados por los pueblos indígenas está implicando la reactivación de decenas de conflictos y de poderosos intereses inmobiliarios en la zona. “No quieren mapuche en la Suiza argentina”, dijo en su discurso el lonko Loncón.

A principios del 2024, cuando asumió, el intendente Murer fue al territorio y propuso un acuerdo por el uso del camping. Luego salió una sentencia favorable al municipio y la actitud cambió, pusieron condiciones inaceptables para estas familias mapuche, entre ellas la pretensión de que la comunidad reconociera que la titularidad y la posesión de las tierras son del municipio.

“Cuando cobra envergadura nacional, y los medios le dan visibilidad, esto repercute en la situación” dijo a ANCCOM Walter Bosisio sociólogo e investigador de la UNAJ (Universidad Nacional Arturo Jaureche). A su criterio, el gran problema hoy es que ya no hay un marco de protección legal a nivel nacional, por lo cual hay que acudir a la legislación internacional en materia de derechos humanos y derecho indígena.

Es en esta zona donde, en 2018, el exbasquetbolista Emanuel Ginobili había denunciado por usurpación a la Lof Paicil Antriao. En 2004 el deportista había comprado 12 hectáreas en el Cerro Belvedere, territorio ancestral mapuche sobre el río Correntoso, con la intención de hacer un negocio inmobiliario y turístico. Sin embargo, en 2023 el juez Ignacio Pombo consideró que la acción contra los integrantes de la Lof Paincil Antriao prescribió.

Este es solo uno de los tantos ejemplos de denuncias por privados que sufre la comunidad, aunque en 1902, en el marco de la ley del hogar, la Lof recibe el lote 9 como donación por parte del gobierno de Julio Argentino Roca porque las familias Paincil y Antriao participaron como baqueanos de la Comisión de Límite del Laudo Arbitral con Chile. Así recibieron la titularidad del lote 9.

En comunicación con ANCCOM, la antropóloga y perito judicial Alejandra Pérez dijo que “el gobierno usa la figura de Roca para lo que le conviene, lo toman como ejemplo por la Conquista del Desierto, sin embargo no tienen en cuenta situaciones como estas en donde el mismo Roca les otorga la titularidad de las tierras. Son estas tierras las que hoy el gobierno quiere desalojar con la excusa de usurpación y demás estigmatizaciones”.

En este contexto, el 31 de enero el gobierno oficializó la eliminación del Programa de Fortalecimiento Comunitario que otorgaba subsidios a las comunidades que atraviesan conflictos de tierras, para facilitar el acceso de estas a la justicia. Fue el titular del Instituto de Asuntos Indígenas (INAI), Claudio Avruj, quien tomó la decisión, formalizada a través de la Resolución 8/2025 publicada por el Boletín Oficial, la cual responde a una política de revisión de recursos estatales respaldada por el decreto 70/2023. El Programa de Fortalecimiento Comunitario fue creado en el año 2004 dentro del Área de Tierras del Registro de las Comunidades Indígenas (ReNaCi) durante el gobierno de Nestor Kirchner, cumpliendo lo establecido por el Artículo 75, Inciso 17 de la Constitución Nacional, los Convenios Internacionales ratificados por nuestro país y la Ley 23.302 que garantiza los derechos a la tierra, a la educación, a la salud y a la participación de las comunidades indígenas.

Ahora solo queda aguardar una respuesta del Poder Ejecutivo y Judicial provincial porque esa parte de la Patagonia arde no sólo por los incendios.