Oct 20, 2015 | inicio

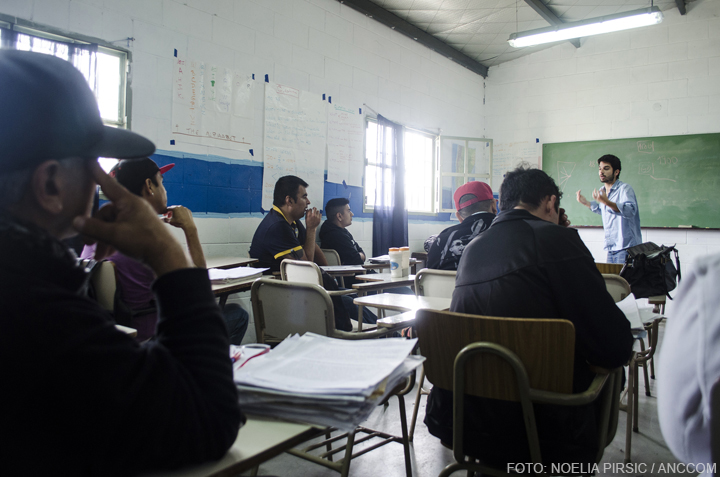

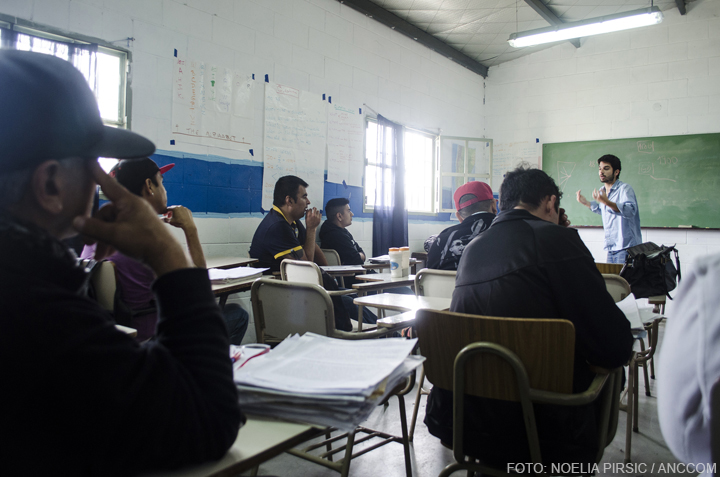

Tres hombres toman mate y ordenan las fotocopias de un texto de Foucault. Diez de la mañana, hora en la que comienzan las clases. El espacio, la biblioteca de la Centro Universitario San Martín (CUSAM). La escena, la Unidad 48 del Penal de José León Suárez.

Diego Tejerina, Antonio Sánchez y Luis Alberto “Mauro” Aguilera tienen algo en común: están privados de su libertad hace más de diez años. Ellos mismos se autodefinen como una consecuencia de la década de 1990: “Somos los marginados y fuimos etiquetados. Uno siempre fue el negro villero, el delincuente. Nos sentimos excluidos porque eso que te dicen se naturaliza en tu interior. Ahí es donde está la importancia de la educación: desnaturaliza”, destaca Diego Tejerina a quien le falta un final y la presentación de su tesis de recibirse de sociólogo en el CUSAM.

En el Penal de José León Suárez, están las unidades 46 y 47 –mixtas- y la 48. Las tres encuentran en el CUSAM un espacio educativo con autonomía universitaria en la que no solo sesenta hombres privados de su libertad estudian Sociología; sino también, otros cien practican y aprenden diferentes talleres y oficios: encuadernación, panadería, edición y radio. Incluso, tienen un programa radial, La Palabra es libertad, en FM Reconquista Radio Mosquito. 89.5, todos los jueves de 14 a 15.

«Somos los marginados y fuimos etiquetados. Ahí es donde está la importancia de la educación: desnaturaliza», sostiene Tejerina, estudiante de Sociología del Centro Universitario San Martín.

Separado de los pabellones por una puerta –y de la calle por otras trece–, el CUSAM es un espacio que refleja una de las frases que se encuentran en su fachada: “El talento es el hombre en libertad. Nace en cualquier persona que se sienta capaz de volar con sus ideas”.

Uno de los temas centrales a la hora de pensar la educación en el contexto de encierro consiste en observar cuáles son sus consecuencias: genera transformaciones múltiples en la persona. “La educación en el contexto de encierro recupera la dignidad, modifica tu autopercepción. Lo importante es hacer hincapié en autopercibirse diferente, pero no en ser diferente”, afirma Francisco Scarfó, vicepresidente del Grupo de Estudio Sobre Educación en Cárceles (GESEC) y Coordinador de Comisión Universitaria Sobre Educación Pública en Cárceles de la Universidad Nacional de La Plata. Luego agrega: “La educación funciona, por lo tanto, no en una instancia de salvación, sino en el desarrollo de la persona. La fortalece y le brinda una oportunidad social de pensarse diferente”.

«Yo siempre fui esto, el tema es que nunca me dejaron ser. Esto funciona cuando me lo permitís”, explica Tejerina.

En este punto, Antonio Sánchez sostiene: “La educación para nosotros es emancipación, nos convierte en actores de nuestra propia realidad, nos permite elegir. Nos permite tener las herramientas para poder influir en nuestras elecciones”. Del mismo modo, y junto a su compañero, Tejerina dice: “Yo siempre fui esto, el tema es que nunca me dejaron ser. Esto funciona cuando me lo permitís”.

“Cuando uno escucha la palabra cárcel o preso, lo primero que ve es legajos, causas, números. Sin embargo, lo primero que hay que ver son personas”, sostiene Tejerina.

(Re)Construcción del sujeto

“Negro villero, delincuente, chorro”, así suelen construir a los presos los medios de comunicación y el decir social. “Legajos, causas, números, problemas”, así se ven ellos, los que están privados de su libertad. La educación, dicen, les permitió desnaturalizar y poder comprender su rol dentro de la sociedad. En ningún momento justifican su pasado, se reconocen como “hombres malos” y “resentidos”. Sin embargo, sostienen que nunca les permitieron ser.

“En mi tesis estoy tratando el paralelismo que existe entre la lógica del sistema educativo y la lógica del sistema carcelario”, comienza Tejerina. “No sé a lo que voy a llegar, pero el capital violento está presente en ambos contextos. En el barrio, para existir teníamos armas o drogas. Nosotros existíamos porque violábamos las normas, si no somos invisibles para la sociedad. Existimos como problema, no como ciudadanos. No tenemos los derechos de cualquier ciudadano”, agrega. En este punto, tanto Tejerina como Sánchez afirman que este capital violento es la existencia de ambos espacios. “Cuando uno entra a la cárcel, lo primero que hacen es sacarte la identidad. Con las leyes imperativas de la cárcel, se construye un sujeto que genera mortificación: dolor y más dolor. Uno recibe y responde con la violencia, tanto dentro como fuera de la cárcel. Este capital se mercantilizó en el barrio y terminó siendo útil para reproducir el sistema”, sostiene Sánchez.

Como mencionó Scarfó, lo más importante de la educación dentro del contexto de encierro es su consecuencia. El resultado no está necesariamente vinculado de manera directa con su accionar al salir de la cárcel, pero sí tiene que ver con el desarrollo de la persona. “Tanto la cárcel como el contexto de donde vienen son entornos de violencia -señala-, de segregación, de olvido, de crueldad. Son sujetos que antes de privarlos de la libertad, los privaron de todos sus otros derechos. En ese entorno se da este espacio de estudio, de empoderamiento”.

La educación les da las herramientas para pensarse diferentes, no ser diferentes. Abrir la diversidad de significaciones que se tienen sobre ellos y no quedarse con aquello que circula en la sociedad y en los medios de comunicación. Esas herramientas les permiten ser aquello que siempre fueron pero que nunca les dejaron ser. “En este momento, todo lo que nosotros pensamos es una idea. Para que se materialice tiene que salir detrás de estos muros. Mientras estemos acá, de este lado, únicamente van a ser una idea”, afirma Tejerina.

El taller de encuadernación del CUSAM.

Desarmar prejuicios

Las palabras de Diego Tejerina, Antonio Sánchez y Luis Alberto ayudan a desarmar prejuicios. No son causas ni problemas, son sujetos, personas. Antes de estar privados de la libertad, fueron carentes de varios derechos. Como sostiene Tejerina: “¿No es paradójico que yo haya tenido el derecho a la educación dentro de la cárcel?”.

En el mismo sentido, Scarfó reflexiona: “Estos hombres privados de la libertades también son sujetos. Yo me desprejuicié al estar con ellos. Vas viendo que viven ahí la vida que tuvieron. Por eso, necesitan atención y que no se olviden de ellos”.

Lo más valioso es ver cómo ellos mismos a partir de la educación pudieron reconstruirse como sujetos, no porque sean personas diferentes sino porque se ven y se analizan desde otro lugar. Eso les dio la educación y así lo muestra la abundancia de autores desde los cuales se analizaron a lo largo de la charla: Foucault, Goffman, Bourdieu. “A partir de la educación, podemos romper con el prejuicio social. La educación permite la posibilidad de autoconstruirse. Nosotros ahora podemos comprender y caminar el mundo”, concluye Tejerina.

Uno de los murales en el penal de José León Suárez.

Actualización 20/10/2015

Oct 7, 2015 | inicio

A cuatro días de la reglamentación de la ley conocida como de Parto Humanizado, la agrupación Las Casildas lanzó el Observatorio de la Violencia Obstétrica con el objetivo de desnaturalizar la noción de miedo e incomodidad en el momento del parto: “El mayor problema de la violencia obstétrica está naturalizada. Nuestra necesidad como agrupación y el objetivo del Observatorio es dar a conocer este sistema médico hegemónico y patriarcal”, cuenta Julieta Saulo, fundadora de la agrupación que tiene como objetivo difundir información en torno a la gestación, parto, nacimiento y crianza de niños y niñas como así también intervenir en cuestiones de género.

La ley 25.929, que reconoce los “derechos de padres e hijos durante el proceso de nacimiento”, se sancionó el 25 de agosto de 2004, sin embargo se reglamentó recién once años después, el viernes 2 de octubre último. Susana Rodríguez, licenciada en Obstetricia y docente de la materia Obstetricia Normal en la Universidad de Buenos Aires (UBA) explica: “La ley sin reglamentar significaba que cualquier litigio conllevaba al humor del juez a interpretar y sancionar de acuerdo, en general, a los intereses corporativos”. Sobre el nuevo status legal, subraya: “Lo más saliente está vinculado al cambio de mentalidad de los profesionales. Todo el sistema médico debe hacer un giro. Nosotros, los médicos, en primer lugar”. En el mismo sentido, Saulo sostiene: “Es importante destacar que la ley ya estaba en vigencia desde el 2004, pero con la reglamentación se extiende su implementación a todo el territorio nacional”.

“Lo más saliente está vinculado al cambio de mentalidad de los profesionales. Todo el sistema médico debe hacer un giro. Nosotros, los médicos, en primer lugar”.

La violencia obstétrica hacia las mujeres y los niños es una de las menos advertidas, a pesar de los traumas que ocasiona en las víctimas: la atención es activa e invasiva y se caracteriza por intervenciones médicas innecesarias y carentes de justificación. Al mismo tiempo, las condiciones de asistencia y de infraestructura edilicia de las maternidades públicas y privadas no dan lugar a que las mujeres ejerciten sus derechos a la hora de elegir cómo parir. Estas prácticas terminan vinculando al parto con el concepto de enfermedad: “Parir es un proceso fisiológico y siempre lo fue, pero con la irrupción del sistema médico hegemónico y patriarcal, comenzó a patologizarse. De este modo, las mujeres están al servicio del médico cuando debería ser al revés”, manifiesta Saulo.

La reglamentación de la ley trabaja contra este paralelismo entre una embarazada y una enferma. El parto humanizado es aquel que consiste en la mínima intervención obstétrica, de manera tal que el profesional solo actúa cuando es estrictamente necesario con la finalidad de resolver algún problema. “Esta asistencia se refiere a la no intervención innecesaria. Lo que se pretende es aportar el máximo de confort y apoyo psico-afectivo tanto para la madre como para su marido y el recién nacido, pero sin tener que renunciar a las posibilidades de control y rapidez de actuación que se obtienen en la atención hospitalaria del parto. Y siempre con un centro quirúrgico próximo a la mujer”, afirma Verónica Favilla, Coordinadora del Parto Institucional y Seguro, planificado sin intervención farmacológica rutinaria en el Hospital Universitario Austral.

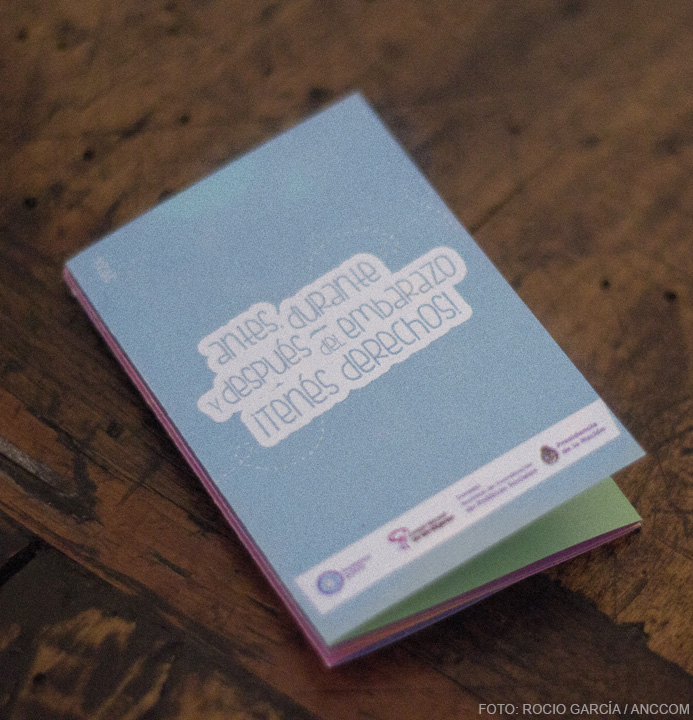

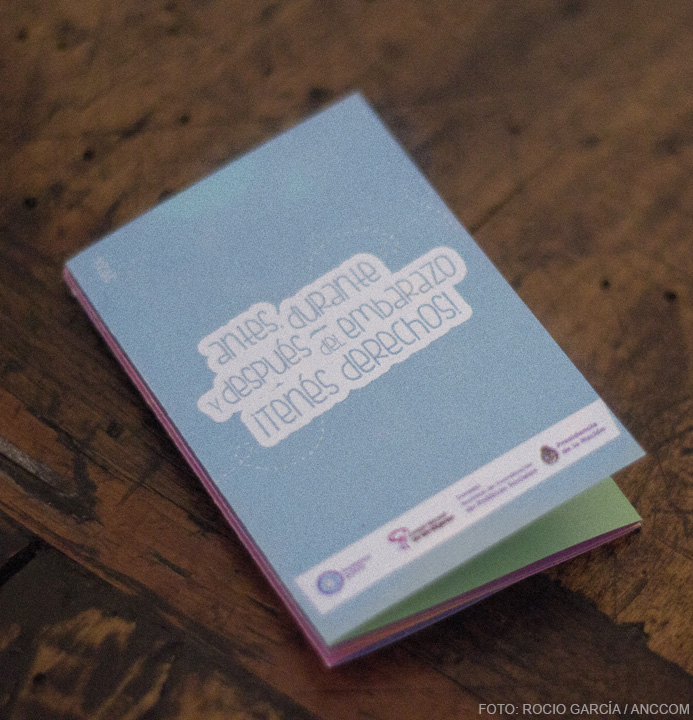

El manual «Antes, durante y después del embarazo tenés derechos» que acompañó el lanzamiento del Observatorio de Violencia Obstétrica por la organización Las Casildas y el Consejo Nacional de la Mujer.

Con la reglamentación de la ley, las mujeres y los recién nacidos tienen ahora el derecho de exigir cómo desean parir, haciendo hincapié en su intimidad y libertad: “Cualquier madre, bebé y familia deben ser tratados con dignidad y respeto durante el proceso de gestación de parto, incluyendo el período prenatal y el posparto”, afirma Rodríguez. A partir de ahora, toda mujer debe ser tratada de modo individual y personalizado, garantizándole su intimidad durante el proceso asistencial. Al mismo tiempo, debe ser considerada como una persona sana, protagonista de su propio parto. Por último, debe estar informada a lo largo del proceso y tiene el derecho a participar en la toma de decisiones. “El parto respetado implica que no se vulneran los derechos de la mujer ni del niño o niña”, sostiene Saulo.

La ley también hace hincapié en otro aspecto importante: la intervención mínima de la tecnología, la no utilización de medicamentos durante el trabajo de parto, ya sea para provocar contracciones, para aliviar los dolores o para cambiar los tiempos de la naturaleza: “El problema es que estos sustitutos alteran el curso natural de la evolución del parto”, sostiene Susana Rodríguez.

En este punto, la ley 25.929 hace referencia, en su Artículo 2, “al parto natural respetuoso de los tiempos biológico y psicológico, evitando prácticas invasivas y suministro de medicación que no estén justificados por el estado de salud de la parturienta o de la persona por nacer”. Es importante destacar que el parto humanizado no está del lado opuesto a la utilización de la tecnología, sino a su uso incorrecto o abuso. Un ejemplo de esta situación es el considerable aumento en el número de cesáreas innecesarias. En la actualidad, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), estas prácticas alcanzan el 60% de los nacimientos y su índice, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), no debería superar el 12%: “La cesárea es una herramienta en la obstetricia que nos permite salvar muchas vidas y que ante el impedimento del parto vaginal es el medio de resolución. Lo que se cuestiona es la mala utilización y el abuso de ella”, afirma Rodríguez.

Violeta Osorio y Victoria Montenegro en el lanzamiento del Observatorio de Violencia Obstétrica.

La ley, al mismo tiempo, da a conocer cuáles son los derechos que posee el recién nacido y los padres durante el período de gestación, parto y nacimiento. En relación al bebé, cuenta con el derecho de permanecer junto a su madre siempre y cuando su salud lo permita. Y en lo que respecta a los padres, ambos son reconocidos como participantes activos de las diferentes actuaciones de los profesionales y deben estar informados sobre la toma de las decisiones.

“La ley tiene seis ejes principales –describe Rodríguez-: información, elección, respeto, prácticas invasivas, compañía y lactancia materna. Información sobre las posibles intervenciones, elección del lugar y cómo parir, respeto por parte de los médicos a las decisiones de la mujer, el no abuso de las prácticas invasivas innecesarias, el derecho de elegir estar acompañada por una persona a su elección y el fomento de la lactancia materna”.

La ley tiene seis ejes principales: información, elección, respeto, prácticas invasivas, compañía y lactancia materna.

Sep 22, 2015 | destacadas

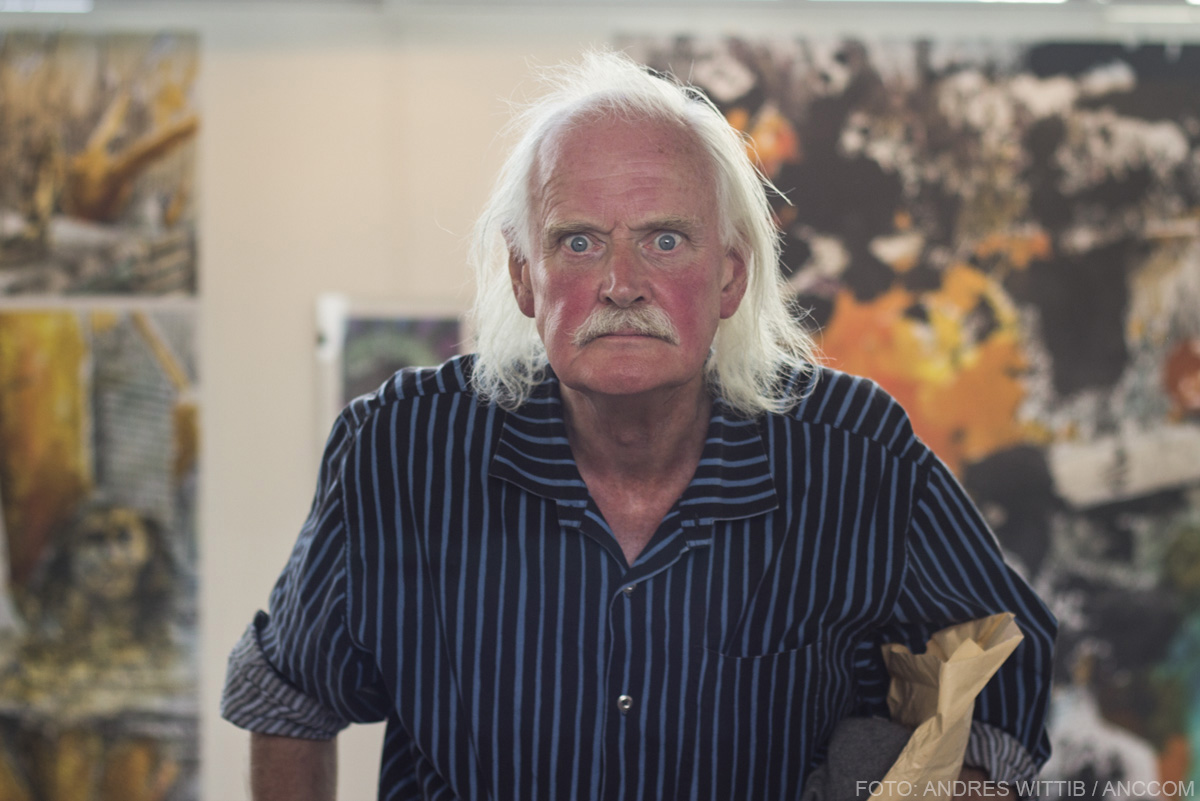

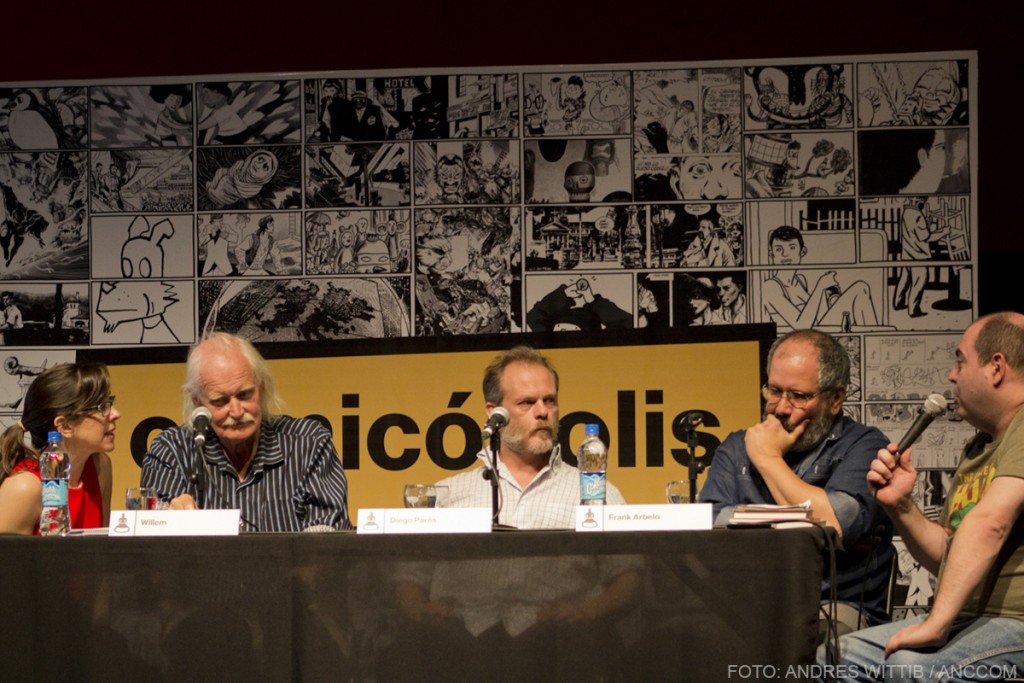

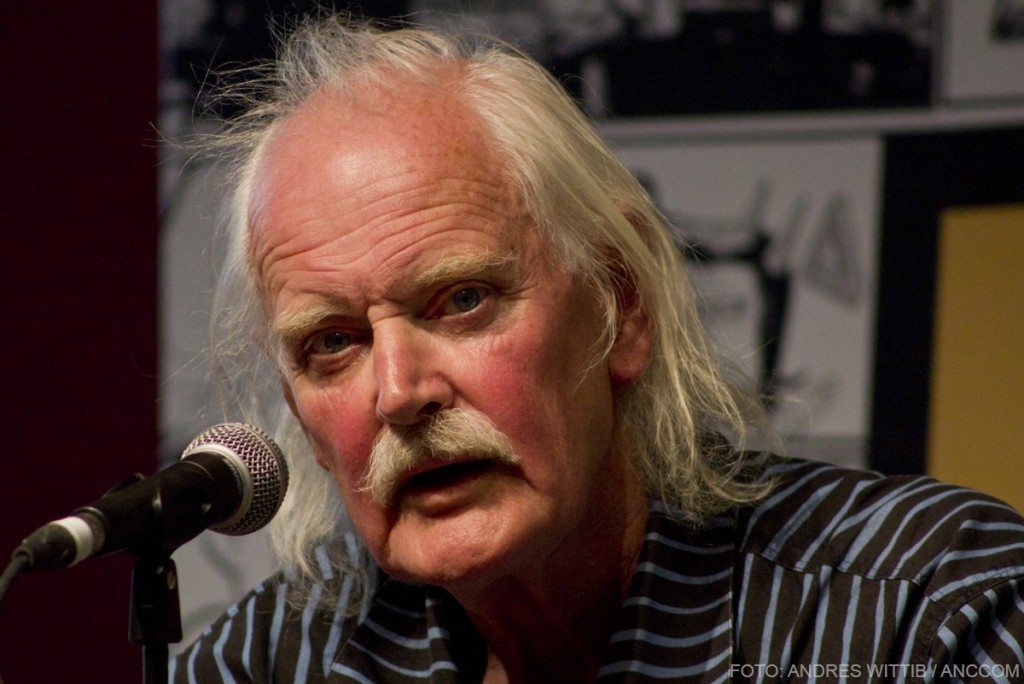

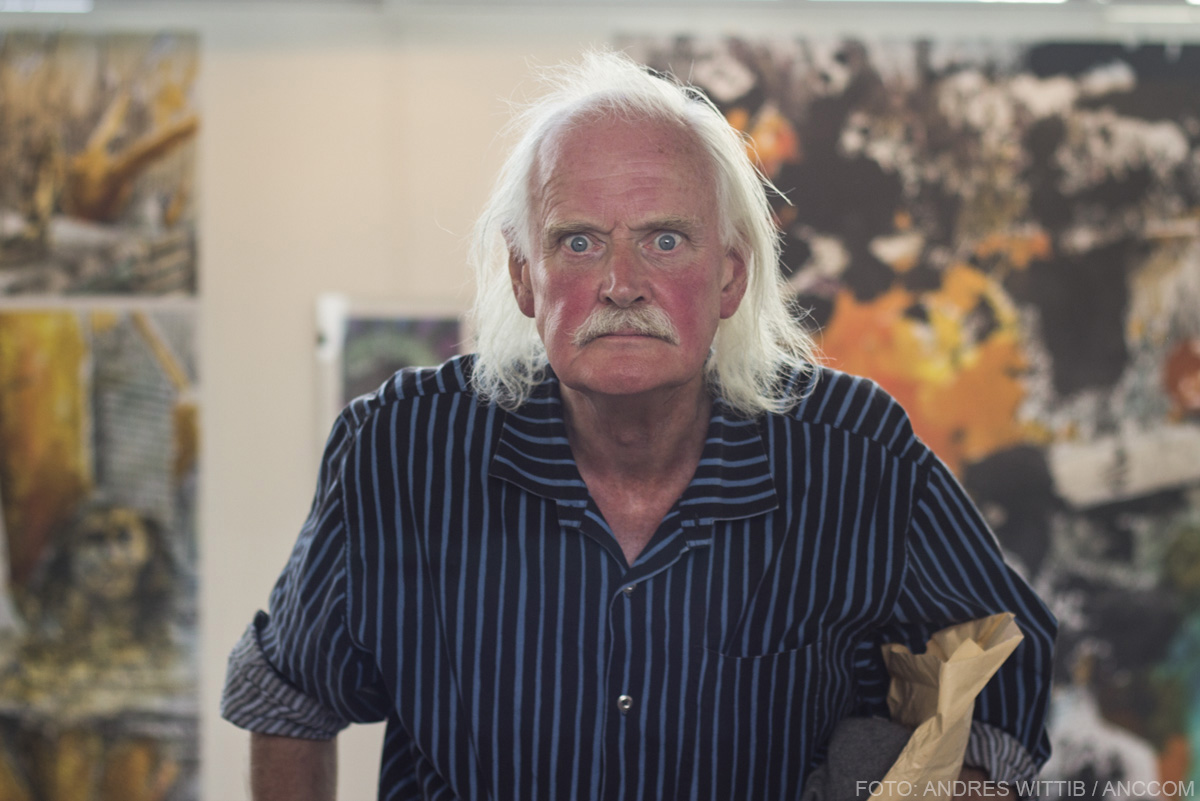

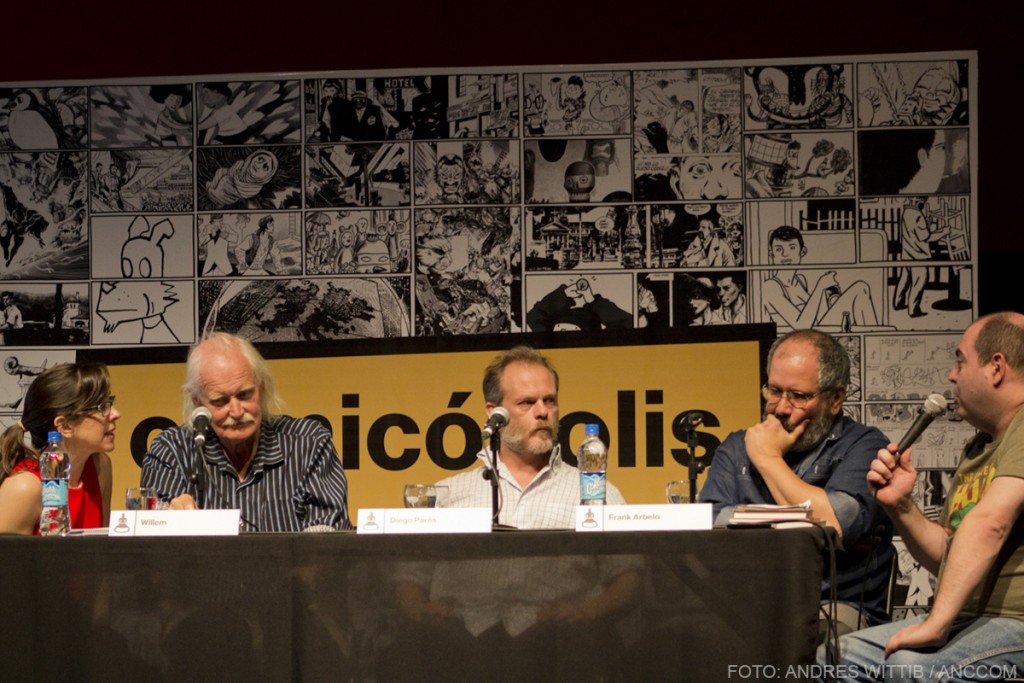

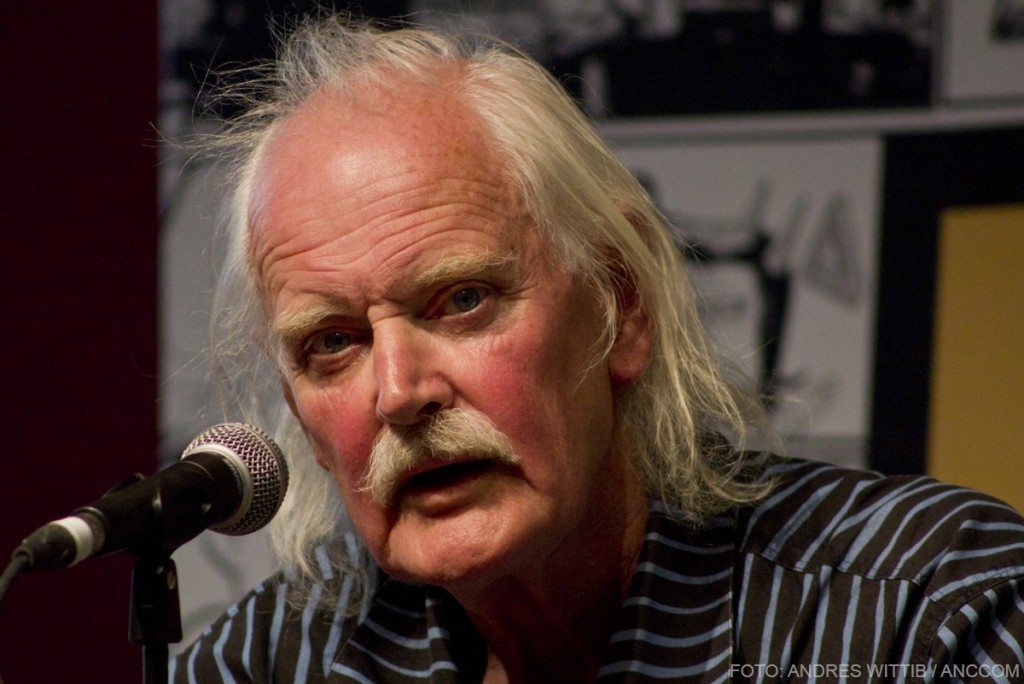

En enero de este año, “Je suis Charlie” fue una frase que hizo eco en todo el mundo después del atentado que sufrió la revista francesa Charlie Hebdo. Nueve meses después, el caricaturista holandés Willem, miembro fundador del semanario y sobreviviente de la balacera, visitó Buenos Aires y ofreció una charla en la tercera edición de Comicópolis. Acompañado por el dibujante cubano radicado en Bolivia, Frank Arbelo, y por el argentino Diego Parés, trató de responder qué cambios se produjeron en el mundo del humor después del atentado en el que murieron once personas por el simple hecho de haberse reído de Mahoma.

El primer tema que abordó Willem fue la reacción inmediata tras el ataque a la redacción. “La primera tapa después de los hechos estuvo protagonizada por el dibujo de un musulmán y, obviamente, se sintieron atacados nuevamente. Decían que si uno daba vuelta la tapa, aparecía un órgano masculino. Nosotros nunca los vamos a dejar contentos. Somos una revista que se ríe de todo y de todos. Y la verdad es que no tuvimos muchas portadas destinadas a los musulmanes. Nuestros principales focos son los políticos o el Papa. Eso no se modificó y no modificará”, sostuvo Willem. De hecho, a los pocos días del ataque a la revista, Willem salió a criticar a los mismos de siempre: al Papa, la reina Isabel II y Putin. El ataque –aseguró el caricaturista- no cambió su punto de vista sobre el humor satírico y no sintió que el miedo le haya ganado. Ya en enero pasado, a pocos días del atentado, había señalado: «Vomitamos sobre toda esta gente que ahora dice que son nuestros amigos».

«Comicópolis es el «Tercer Festival Internacional de Historietas que tuvo lugar en, Tecnópolis,

Sin embargo, no todos los humoristas opinaron igual que él. En la charla, Diego Parés tomó la palabra para hacerles una crítica a aquellos colegas que no supieron tratar el tema desde el lugar que a ellos les corresponde, el de humoristas: “Lo primero que me pasó después de lo que ocurrió con la revista es que vi a muchos colegas ponerse solemnes y yo creo que si los tipos que tienen que hacer reír son los que se van a poner solemnes, el humor cae derrotado. No pudieron trascender la seriedad del asunto”.

El segundo núcleo que tocaron fue el límite, exterior e interior, que cada humorista se autoimpone a la hora de dibujar y cómo se vio afectado después del ataque a Charlie Hebdo. Willem fue conciso. Dejó en claro, una vez más, que el atentado no cambió en nada su humor. No tiene límites que vengan desde afuera, pero sí uno que viene desde dentro suyo: “Como decía un humorista francés, uno se puede reír de todos, pero no con todos. Se puede reír de las víctimas, pero no se puede reír junto con los asesinos”. Ante la pregunta de si ese era la única frontera de su humor, contestó con firmeza: “Hay gente que le gusta ser caricaturizada, a esa gente a mí no me gusta dibujarla. No les quiero dar el gusto. Después de eso, nadie me tiene que permitir nada. Yo hago lo que quiero, nada es sagrado”.

Frank Arbelo, por su parte, sostuvo que existe un límite que está dado por la cercanía o la distancia emocional y, a partir de ahí, el dibujante elige cuándo usa el humor para divertir o denunciar. Enseguida, desde el público le preguntaron a Diego Parés si en este contexto nacional con “dos bandos políticos”, él se autoimponía restricciones debido a su identificación con el oficialismo. “Existen los límites, es una cagada. Pero realmente no deseo hacer un chiste sobre tal corrupto del gobierno. Sé que para eso ya está Nik, por ejemplo. Lo van a hacer igual. Prefiero hacer humor sobre otras cosas. En este momento, no hago humor político”, respondió. Y al instante sostuvo: “No lo veo como un retroceso. Yo veo un retroceso en el humor cuando uno se pone un límite por lo políticamente correcto”. Y sobre este punto agregó una frase que dio lugar a un posterior debate: “Sin embargo, en el caso de la revista Charlie Hebdo, el problema no fue lo políticamente incorrecto. Ellos se vieron en el medio de una guerra que les es ajena, una guerra encabezada por Estados Unidos contra los países musulmanes, como por ejemplo Irán e Irak. Hay algo que es superior a ellos y son una víctima. Pueden hacer una burla sobre los sudamericanos y no va a pasar nada”.

Willem, miembro fundador del semanario, el argentino Diego Parés y el dibujante cubano radicado en Bolivia, Frank Arbelo en Comicópolis.

Sin embargo, Willem no estuvo de acuerdo, sobre todo en el uso de los términos, y sostuvo: “Creo que hay una guerra contra los locos, los desquiciados, contra una parte del islamismo, pero ellos no son todos los musulmanes. También lo cierto es que los musulmanes son asesinados por otros musulmanes, por ejemplos los chiitas y sunitas. Por lo tanto, no existen esos bandos definidos”.

Por último, los dibujantes respondieron a ANCCOM sobre la resignificación de sus caricaturas ya realizadas. “En el 2001, en el decir social circulaba la frase ´que se vayan todos´ como si después de que se fueran todos viniera Heidi a gobernar. Entonces, yo fui comprendiendo que hay ciertas cosas necesarias y, a partir de ahí, me fui arrepintiendo de ciertos chistes de ese espíritu donde todos los políticos son una porquería. No me arrepiento de haberlos hecho porque uno va creciendo con eso, pero no los repetiría”, afirmó Parés quien fue el primero en contestar. Willem, con tono jocoso, respondió: “Me arrepiento de algunas historietas donde no tiré de la cuerda lo suficiente, aquellas donde debería haber ido más allá”.

La charla duró una hora. Los tres dibujantes contestaron todas las preguntas del público con cierta soltura. Aunque el holandés pareció algo incómodo con la última. El público quiso saber sobre el despido, en 2008, del caricaturista Siné de la revista Charlie Hebdo. El artista había sido tildado de antisemita por un trabajo sobre el hijo del entonces presidente Nicolas Sarkozy, acusación de la que tiempo después fue absuelto. “El tribunal falló a su cargo. Su despido fue un error. Pero él es mi amigo. Después de lo que ocurrió creó su propia revista y yo dibujo ahí”.

Al finalizar la charla, como cierre se retomó el tema del miedo luego del ataque: “El miedo no ha ganado. Es cierto que nosotros combatimos con la pluma y el papel y ellos con el miedo y con las balas, pero nosotros seguimos escribiendo”, aseguró Willem.

Actualización 23/09/2015

Bernhard Willem Holtrop, «Willem», caricaturista de Charlie-Hebdo, en Comicopolis.

Ago 10, 2015 | inicio

“Este es el espacio que da confianza a todos los argentinos”, dijo Daniel Scioli, candidato a presidente por el Frente para la Victoria (FPV) pasadas las doce de la noche, cuando apareció en el escenario principal del Luna Park, junto a su mujer Karina Rabolini y a su compañero de fórmula, Carlos Zannini. Con más del 50 por ciento de los votos escrutados, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires se imponía con más del 38,50 por ciento de los votos frente al 25,4 por ciento de Mauricio Macri en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO). La distancia entre el FPV y Cambiemos es de alrededor de ocho puntos si se le suman al líder del PRO los votos obtenidos por sus rivales internos, Ernesto Sanz y Elisa Carrió.

El discurso de Scioli retomó los temas que los distintos representantes del FPV esgrimieron durante la jornada electoral: la cautela a la hora de hablar de números, la ratificación del proyecto Nacional y Popular, y la necesidad de interpelar a cada uno de los ciudadanos que no lo votó.

En su discurso, el candidato a presidente combinó frases históricas del peronismo con elementos de la coyuntura actual. Recordó a Néstor Kirchner, agradeció a la presidenta Cristina Fernández y retomó las palabras del Papa Francisco sobre la teoría de las tres “T”: “trabajo, techo y tierra”. Para darle su impronta mencionó también la importancia de las tres “I”: ”invertir, investigar e innovar”. Por último, le dedicó el cierre de su discurso a los trabajadores y militantes: “Hoy se demostró que el pueblo argentino fue a votar a favor de estos sólidos cimientos: justicia social, independencia económica y soberanía política”.

A lo largo de la jornada, los alrededores del estadio Luna Park, en la Ciudad de Buenos Aires, donde el FPV decidió esperar los resultados de las PASO junto a su militancia, se fue cubriendo de gente y color, lentamente. El color naranja ganó presencia en el transcurso de la tarde en todos los rincones del estadio.

Los primeros representantes del FPV que hablaron se mostraron cautos a la hora de mencionar los resultados antes de recibir los datos oficiales: “A partir de los porcentajes que se van conociendo, se puede proyectar, pero no sería prudente hablar de números exactos”, dijo Gabriel Mariotto, vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, las voces militantes aseguraban, desde las seis de la tarde, un triunfo por encima de los diez puntos sobre el principal candidato de Cambiemos, Mauricio Macri.

Cuando fue el turno de Cristina Álvarez Rodríguez, ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, habló sobre las denuncias de algunos referentes de la oposición respecto del robo de boletas: “No vamos a hacer comentarios de denuncias que no son formales. Hacer una denuncia es una cosa muy seria y el ámbito para hacerlo es la Justicia”. En esa misma línea, agregó: “Fue una votación ejemplar en todas las mesas. Cada partido cuida sus boletas, pero lo más importante es que todos cuidamos las boletas de todos, porque esto es una democracia.”

La merma en el número de asistentes a la votación fue atribuida a las inclemencias del tiempo. No obstante, en el búnker del FPV hubo consenso respecto al óptimo desarrollo de la jornada electoral: “Son 32 años de democracia los que nos da la capacidad para poder asumir la responsabilidad institucional como corresponde”, afirmó Mariotto.

Una de las ideas recurrentes en las declaraciones de los diferentes representantes fue que votar a Scioli es ratificar la continuidad de un proyecto: “Lo que se vio es ese afecto que el pueblo le está dando a Daniel Scioli en la certificación y la dirección de nuestro proyecto”, manifestó Mariotto. Por su parte, Álvarez Rodríguez sostuvo: “Fue una jornada en la que la ciudadanía escuchó un mensaje que tiene que ver con construir sobre lo construido, con más trabajo, más industria y más educación para la Argentina. No esperamos un resultado, esperamos seguir transformando”.

La única voz disidente en este sentido fue la de Eduardo Fellner, presidente del Partido Justicialista, quien aseguró: “Haremos los cambios que haya que hacer, realizaremos los ajustes necesarios y le pondremos nuestra propia impronta”.

Al mismo tiempo, los diferentes representantes coincidieron en que lo importante es interpelar a los ciudadanos que no votaron a Scioli, llegar a ellos y mostrar el trabajo que el actual gobernador de Buenos Aires hizo en la Provincia. “Una buena elección es ganar y, sobre ese triunfo, interpelar a los ciudadanos que no nos han votado para que vean que el vértice de la unidad nacional lo tiene Daniel Scioli”, sostuvo Mariotto.

El optimismo que se vivió en el búnker del FPV a lo largo de la jornada quedó plasmado en los primeros tramos de discurso: “Sin escrutar la mayoría de los votos, estamos a doce puntos arriba de Mauricio Macri y a veinte de Sergio Massa”, afirmó Daniel Scioli al subir al escenario. “Es evidente que con este resultado hay una voluntad de seguir avanzando hacia el futuro y no quedan dudas que este es el espacio que da confianza a todos los argentinos”, agregó.

Luego vino el momento de los agradecimientos y, allí, en miras a las elecciones de octubre dijo: “Primero quiero agradecer a los que nos votaron. Y a los que no nos votaron, sepan que vamos a poner todo nuestro empeño en satisfacer todas esas voluntades para que estén seguros en octubre que este es el camino”.

Actualización 10/08/2015

Jul 29, 2015 | inicio

En junio del 2009, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, junto al ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera, y al subsecretario de Deportes, Francisco Irarrazával, inauguró las obras de remodelación del Parque Sarmiento, entre las que se encontraba el reacondicionamiento de la pista de atletismo. El objetivo, promover el deporte para los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018.

Seis años después, el mismo Gobierno porteño planea, con la Unión Argentina de Rugby (UAR), construir un estadio de rugby en la pista de atletismo “Miguel Sánchez” –que lleva ese nombre en homenaje al maratonista desaparecido en enero de 1978– y en la cancha de fútbol del Parque Sarmiento. “Este sector es uno de los pocos que quedan dentro del parque sin privatizar. Actualmente, son miles los ciudadanos que disfrutan este espacio. No solo corredores, sino también aquellos que se dedican al salto en largo, al lanzamiento de martillo, disco, jabalina y al salto en garrocha”, afirma Emilia Poletti, miembro de Madres del Grupo de Atletismo.

La conversión de la cancha y la pista de atletismo en un estadio de rugby tiene como causa el torneo internacional Súper XV, competencia profesional del hemisferio sur, que arrancará en febrero y estará integrada, por primera vez, por la selección argentina. Como consecuencia, la cancha que actualmente se utiliza para torneos de fútbol amateur será destinada al entrenamiento y los partidos de Los Pumas. “Dentro del Parque Sarmiento existen otras canchas de fútbol que van a permitir la práctica del deporte”, sostiene el subsecretario de Deportes Francisco Irarrazábal. Sin embargo, los vecinos afirman que esas canchas son utilizadas como reservorio, debido a las inundaciones que perjudican la zona. “Es imposible jugar en esas canchas. Tienen el terreno muy blando y si llueve un poco se inundan al instante”, cuenta Poletti. En cambio, la pista de atletismo no cuenta con alternativas sustitutas. Las otras pistas olímpicas funcionan lejos de la zona: en Parque Avellaneda, Parque Chacabuco y Parque Roca. “Estamos haciendo todo lo posible para construir el estadio sin tener que modificar la pista. La idea es conservarla por fuera de la cancha como en los grandes estadios mundiales”, afirma Irarrazábal. Los vecinos y los atletas no están seguros de que esto ocurra. En primer lugar, porque no hay espacio para sostener la pista de atletismo y, al mismo tiempo, incorporar tribunas de ocho metros de alto y 18 de ancho. “Detrás de uno de los arcos está el arroyo Medrano, por lo tanto, ahí no se puede extender la construcción y frente a la tribuna hay árboles que no pueden ser talados”, cuenta Laura Borsellino, integrante de la agrupación Vecinos por la Ecología. En segundo lugar, según las Madres del Grupo de Atletismo, desde el gobierno porteño les dejaron en claro que la inversión realizada durante estos últimos años no tuvo sus frutos: “Al hablar con Irarrazábal, unos de sus argumentos fue que a diferencia del rugby, que le da muchas satisfacciones a la Argentina, el atletismo es un deporte en decadencia”, explica Poletti.

Parque Sarmiento. Autora: Deborah Valado // ANCCOM

Hace tres semanas, ante esta noticia, organizaciones vecinales y comuneros de la zona comenzaron a movilizarse y expresar su descontento. En primer lugar, elevaron un petitorio para evitar la construcción del estadio, que fue firmado hasta el momento por 16.710 personas. Junto con esto, realizaron diferentes marchas en el Parque Sarmiento, reuniones comunales y una página de Facebook “No a La Cancha De Rugby En La Pista Del Parque Sarmiento” para aquellos que quieran estar informados y sumarse a la causa.

Este proyecto tiene una cuestión legal, una ecológica y otra deportiva. En primer lugar, el Parque Sarmiento está catalogado como “Urbanización Parque”, según el Código de Planeamiento Urbano; es decir, es un área destinada a espacios verdes y parquización de uso público. En este sentido, la construcción del estadio de rugby rompe con la utilización pública del espacio. En segundo lugar, en el parque conviven más de 30 especies de aves y hay 106 especies de árboles y otras plantas. En caso de concretarse, tanto la fauna como la flora se verán afectadas y se producirá un aumento de la impermeabilización del suelo que, al ser lindante con el arroyo Medrano se contrapondrá a las obras de reservorios llevadas a cabo. “El espacio verde va a permanecer igual, sin modificaciones. La única obra que se llevará a cabo será el reemplazo de la actual tribuna de cemento por otra mucho más moderna. Este proyecto no va a tener un impacto ambiental”, explica Irarrazábal. En contraposición, Hugo Campos, de la agrupación Vecinos por la Ecología, afirma: “Si bien la construcción va a ser tubular, van a tener que hacer perforaciones en la cancha y en la pista. La construcción no puede llevarse a cabo sin microperforaciones. De este modo, el suelo se va a ver afectado. Por otro lado, si bien la concesión dura cinco años, la pista, sin mantenimiento, con una estructura enorme arriba, va a deteriorarse. Esta situación va a tener un solo resultado: la consolidación del espacio como cancha de rugby”.

Pista de altletismo del Parque Sarmiento. Autora: Deborah Valado // ANCCOM

Finalmente, en lo que concierne a lo deportivo, las causas van más allá del uso de la pista por parte de los atletas. En este espacio, se realiza -entre otras carreras- la “Ultramaratón Internacional 48 horas Buenos Aires”, auspiciada por el mismo Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de su Secretaría de Deportes. Esta actividad tuvo seis ediciones anteriores siendo la única competencia de esta característica en Argentina y Sudamérica. En cuanto a su vínculo con la educación, diferentes instituciones públicas y privadas de las Comunas 11, 12, 13, 14 y 15 y una organización de asistencia a chicos discapacitados se verán sin un lugar para la práctica deportiva y de Educación Física. “No nos tenemos que olvidar que la pista de atletismo sirve para aquellos deportistas federados quienes, luego de una lesión, vienen a realizar su recuperación al parque ya que el piso de la pista es más blando que el del CENARD”, explica Poletti.

Los vecinos convocan una marcha para el sábado 1° de agosto en el Parque Sarmiento. No solo para rechazar la construcción del estadio de rugby, sino también para rebatir las concesiones ofrecidas de manera irregular a varios sectores privados. Asimismo, según el petitorio que elevó la agrupación Vecinos por la Ecología para evitar la construcción del estadio, esta situación provoca la prohibición del ejercicio de diversas actividades en el parque a menos que se abone una cuota de socio. Al mismo tiempo, los vecinos denuncian la falta de mantenimiento de los sectores de uso público en clara oposición al mantenimiento que se les da a los espacios privatizados. “Lo que nosotros queremos es que el Parque Sarmiento vuelva a ser público. El otro día, en la cancha, un chico se acercó con una pelota de fútbol y me preguntó ´Señor, ¿puedo jugar acá?´. Esa frase representa para nosotros en lo que hoy se convirtió el parque”, finaliza Campos.