Jun 1, 2016 | destacadas

El 27 de mayo de 1977 a Daniel Mercogliano le sirvieron doble ración de comida. La noche anterior no había recibido nada, no alcanzaba para todos. “Ayer eran 200, hoy no son más de 120”, le dijo el compañero sometido a trabajo esclavo que se encargaba de repartir alimentos. Ese día, alrededor de ochenta personas fueron puestas en fila y “trasladadas” del ex Centro Clandestino de Detención Club Atlético. Sabemos lo que el eufemismo “traslado” significó en la dictadura cívico-militar argentina. Este 27 de mayo, treinta y nueve años después, son otros los detenidos, esta vez con todos los derechos y garantías que los militares negaron a los 30 mil detenidos desaparecidos: 17 represores fueron sentenciados por el Plan Cóndor, una asociación ilícita formada a fines de 1975 entre las dictaduras de Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil para eliminar a quienes consideraban sus enemigos. Aquellos que secuestraron, detuvieron, torturaron, y desaparecieron a cientos de personas en la clandestinidad, son hoy los que legalmente están siendo juzgados y sentenciados a prisión.

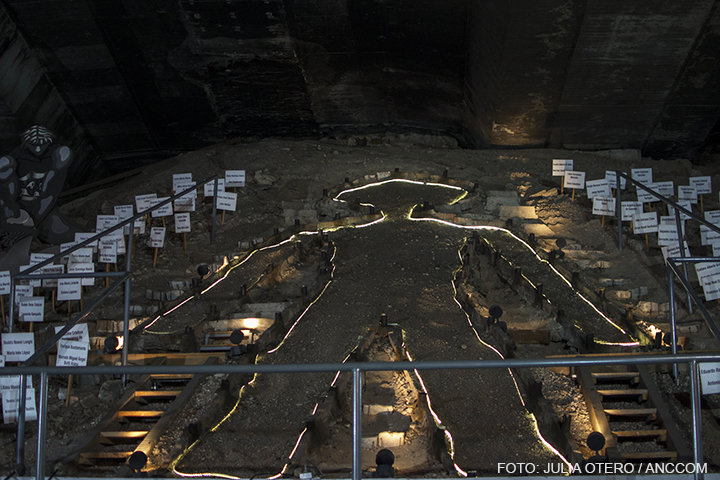

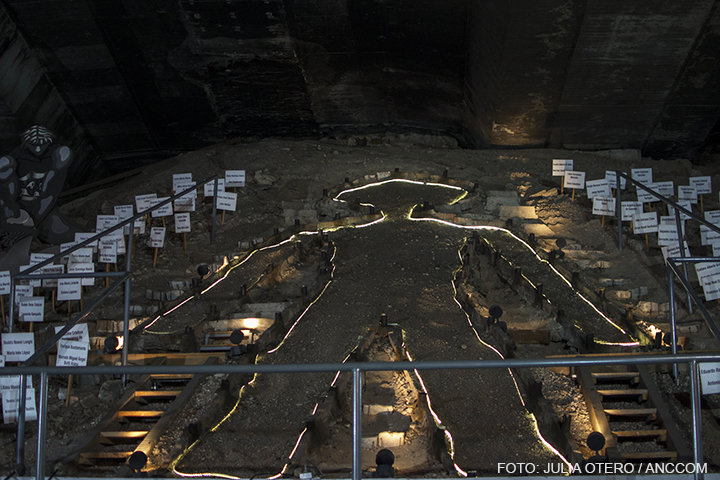

Las antorchas de la silueta que recuerda a los más de 1500 detenidos-desaparecidos que pasaron por “Club Atlético” en la dictadura militar fueron encendidas el pasado viernes, en un acto homenaje por el traslado masivo que tuvo lugar ese mismo día hace 39 años, fecha que pudo ser precisada gracias al testimonio de Daniel Mercogliano, ex detenido de ese centro clandestino. “Yo quiero hablar sobre el compañero Alberto Tomás Aguirre, un muchacho de 27 años, casado, albañil, correntino, militante de la Juventud Peronista, con tres hijos. Fue mi compañero de celda. Él fue secuestrado el día 22 y yo el día 19”, inició el relato Mercogliano. Y continuó, pese al temblor en su voz: “El 27 de mayo por la mañana nombraron celda por celda a cada uno de los que iban a ser trasladados en ese momento. Lo llamaron a mi compañero y yo en ese momento me alegré y hasta lo envidié. Fueron puestos en una fila, tomados todos por los hombros, y en trencito fueron llevados hasta un pasillo interno. Los represores les dijeron que iban a ser trasladados a una granja de recuperación en el sur y que iban a ser transportados en avión. Y que, para evitar inconvenientes, les iban a dar un tranquilizante. Alcanzaron una guitarra, pusieron música, y los obligaron a cantar y a bailar. Al poco tiempo el bullicio fue desapareciendo. Y no se escuchó más nada”.

El “Club Atlético” funcionó como centro de detención, tortura y exterminio entre febrero y diciembre de 1977 en el sótano de la sede del Servicio de Aprovisionamiento y Talleres de la División Administrativa de la Policía Federal, un edificio de tres pisos ubicado en Paseo Colón, entre San Juan y Cochabamba. A finales de 1978 fue demolido para la construcción de la Autopista 25 de Mayo. Los detenidos-desaparecidos que aún seguían allí fueron trasladados a «El Banco», otro centro situado en Camino de Cintura y Autopista Ricchieri, y luego a “Olimpo”, en Floresta. El 20 de septiembre de este año comenzará la tercera etapa del juicio a ese circuito represivo: Atlético-Banco-Olimpo.

El 27 de mayo se realizó un acto homenaje en conmemoración por los 39 años del traslado de aproximadamente 80 personas desde el ex centro clandestino de detención El Atlético. Se cree fueron victimas de los «vuelos de la muerte».

Gracias al reconocimiento que hicieron los sobrevivientes de su lugar de cautiverio, y al acompañamiento de sus familiares y de organizaciones de derechos humanos, a partir de 2002 el Gobierno de la Ciudad inició las obras de excavación y rescate arqueológico. “Seguimos trabajando todos los días para encontrar más certezas y verdades. Aún queda mucho que descubrir del Atlético, con más del 90 por ciento de su superficie aún sin excavar. La recuperación de la arquitectura y los objetos que acá se hallaban enterrados sirven como prueba en los juicios a los delitos de lesa humanidad que se llevan adelante”, dijo la arqueóloga Laura Duguine.

El acto homenaje fue organizado por la Comisión de Trabajo y Consenso del Atlético y por el Espacio para la Memoria de este ex centro clandestino. Osvaldo Barros, ex detenido, explicó: “Los traslados hacia una granja en el sur fue el eufemismo utilizado para no tener oposición entre los secuestrados. Así sentíamos irse a los compañeros entre risas, llantos y el ruido de los grilletes”. Respecto a la conmemoración, Susana Mitre, del Área de Transmisión de la Memoria, dijo: “Este acto es muy particular porque es la primera vez que hacemos un homenaje a un traslado. Cada uno de los aspectos que vamos conociendo va saldando un trauma vivido en nuestra sociedad, que fue nada más y nada menos que un genocidio. Ese es el valor que tiene, la reparación personal de los individuos, pero también una reparación social”. Para Daniel Mercogliano, dar el testimonio que permitió conocer la fecha exacta del suceso es una manera de luchar contra el olvido: “Las mil doscientas o mil quinientas personas que han muerto acá no pueden ser olvidadas, para que la historia no se repita, para que queden vestigios de ellos de su paso por la tierra”, dijo.

“¿Por qué hablar de un traslado en particular cuando hubo más de una docena en general? ¿Por qué mencionar a un secuestrado cuando hubo más de mil?”, preguntó Laura Duguine refiriéndose al Atlético. Y respondió: “Lo que sabemos sobre el terrorismo de Estado es mucho menos de lo que aún desconocemos. Armamos y reconstruimos el pasado como si este fuese un gran rompecabezas al que le vamos sumando piezas, pero aún nos faltan muchas. No sabemos el total de los traslados, las fechas en que acontecieron, y el total de la identidad de sus víctimas, pero sí sabemos que un día como hoy hace 39 años hubo un traslado masivo en el que junto a muchos otros estaba Alberto Tomas Aguirre. Esa es una pieza del rompecabezas que sí tenemos”.

Y son esos “pedazos de historia” los que permiten ir aportando pruebas a los juicios que a partir de 2003 vienen llevándose a cabo. Respecto al contexto actual del país, el ex-detenido Osvaldo Barros enfatizó: “Hoy, que corren peligro los avances logrados en la lucha contra la impunidad, que se pretende el olvido y la reconciliación, redoblamos nuestros reclamos de justicia por nuestros compañeros, saber su destino, dónde están, quiénes fueron los responsables. Exigimos la continuidad de los juicios. Seguimos reclamando reclusión perpetua, en cárcel común y efectiva, para todos los genocidas. Seguimos gritando: no habrá olvido, no habrá perdón, no habrá reconciliación”.

«Lo que sabemos sobre el terrorismo de Estado es mucho menos de lo que aún desconocemos. Armamos y reconstruimos el pasado como si este fuese un gran rompecabezas al que le vamos sumando piezas, pero aún nos faltan muchas», afirmó Laura Duguine.

Sentencia Plan Cóndor

Este viernes 27 de mayo, mientras Daniel Mercogliano se preparaba para detallar el traslado que había tenido lugar en el sótano de Paseo Colón años atrás, una sala llena en Comodoro Py escuchaba la sentencia del Tribunal Oral Federal N° 1 de la Capital por el “Plan Cóndor” y por el segundo tramo de la causa “Automotores Orletti”, en las que se investigan los crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. Si bien en total eran 32 los acusados en un inicio, solo se juzgó a 17 ex militares, 16 argentinos y 1 uruguayo, debido a que algunos murieron –entre ellos Jorge Rafael Videla– y otros fueron separados del juicio por razones de salud.

El tribunal integrado por los jueces Oscar Ricardo Amirante, Adrián Federico Grünberg, Pablo Gustavo Laufer y Ricardo Ángel Basílico (juez sustituto), estableció para Santiago Riveros, Manuel Cordero Piacentini y Miguel Ángel Furci 25 años de prisión. Además, fijó para Reynaldo Bignone, el último presidente de facto, 20 años de cárcel. Juan Avelino Rodríguez y Carlos Tragant fueron absueltos, y el resto fue condenado a penas que varían entre 8 y 20 años de prisión. Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el próximo 9 de agosto.

Una de las particularidades de este juicio fue que se probaron no solo los crímenes de lesa humanidad, sino la asociación ilícita entre las dictaduras de Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil –con conocimiento y control de Estados Unidos– para reprimir y eliminar a aquellos que consideraron “peligrosos”. Entre los escritos que sirvieron de prueba judicial –documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos, el “Archivo del terror” de Paraguay, y algunos expedientes de la inteligencia militar de Argentina y Chile, entre otros– fue hallada el acta de fundación del Plan Cóndor, fechada el 28 de noviembre de 1975 en Santiago de Chile. El Plan Cóndor consistió, en una primera etapa, en la creación de una base de datos sobre los posibles enemigos políticos; una segunda fase consistió en pasar a la acción, identificando y eliminando a estos opositores a nivel regional; y una tercera, fuera de la región, para encontrar y asesinar a aquellos que consideraban “peligrosos” y que se hallaban en otros países.

Antorchas por la Memoria

Con las antorchas de la silueta del Atlético aún prendidas y la conmoción por el acto recién finalizado, Daniel Mercogliano habló sobre la coincidencia de fechas del aniversario el traslado y la sentencia del Plan Cóndor: “Hay algo que es cierto: esto no puede ser nunca más. Por nosotros no puede ser nunca más. Pero también me indigna que si bien los represores han sido unos grandes hijos de puta, y son responsables de todo lo que pasó, hoy sean los únicos que están en el banquillo de los acusados. Los que realmente se beneficiaron de todo esto no dan la cara. No puede haber más un hijo de puta que disponga de otro, en ningún sentido”.

Actualizado 31/05/2016

Jun 1, 2016 | inicio

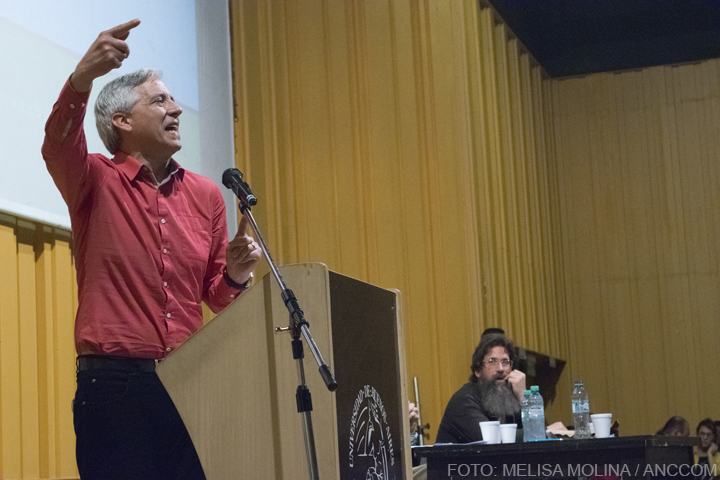

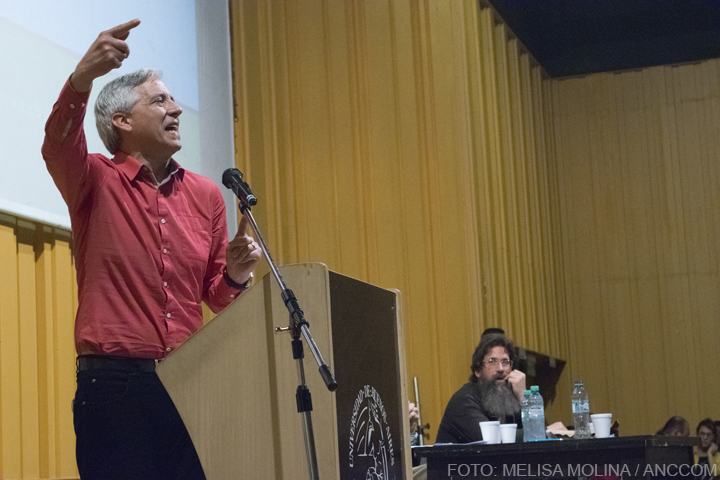

El auditorio Roberto Carri de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA rebalsaba en la tarde del viernes. Había gente en los pasillos, en cada rincón del salón, en cualquier metro cuadrado libre. Solo las butacas más cercanas al escenario esperaban plegadas. Pero poco a poco se fueron ocupando según los nombres de sus reservas: académicos, funcionarios públicos -en actividad o recesivos- y artistas. Sólo un asiento permaneció vacío, con el cartel de Milagro Sala, quién fue aplaudida y aclamada de pie por todos los presentes.

En la calle Santiago del Estero, los ‘tupaqueros’ acompañaban encolumnados: no querían dejar de recibir al vicepresidente de la República Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, quien disertaría junto al politólogo brasileño Emir Sader y su colega argentino Eduardo Rinesi con motivo del lanzamiento de la Fundación Germán Abdala.

Detrás de las puertas del auditorio, ya cerradas, esperaba una multitud, igualmente abarrotada, para seguir por pantalla gigante la conferencia que, invitados por ATE, los tres académicos brindaron bajo el título “Restauración conservadora y nuevas resistencias en Latinoamérica”

Rinesi: Antología de la democracia reciente

El filósofo y politólogo Eduardo Rinesi fue el encargado de abrir la exposición. La relación entre novedad y política motorizó su disertación, a partir de una reflexión sobre las «nuevas izquierdas» y las «nuevas derechas» en Argentina y América Latina. Para ello utilizó como eje la palabra «democracia», haciendo una caracterización de los distintos significados que adquirió el concepto durante los últimos 40 años.

«Nadie se privó de hablar en las últimas décadas, en la Argentina, de democracia. Nadie se privó de sostener sus propios proyectos políticos, incluso los más ostensiblemente antidemocráticos, sobre una idea acerca de la democracia. Ni siquiera en la última dictadura, que se presentó a sí misma al servicio de una democracia que peligraba en manos del populismo, en manos del desorden, en manos de la corrupción», subrayó el ex rector de la Universidad Nacional de Sarmiento. Democracia como ‘orden’, dijo, fue la clasificación que entonces se le atribuyó en los años de la última dictadura.

Durante el siguiente período, en los años ochenta, «nos representamos a la democracia como una utopía hacia la cual había que marchar. Utopía como la plena vigencia de las libertades que los teóricos del liberalismo llaman ´libertades negativas, frente a los poderes que pueden asfixiarla, como el Estado».

En la década siguiente, la democracia viró hacia una idea de rutina: «La rutina de votar cada dos años, de tener aseguradas ciertas garantías mínimas, ciertos derechos, ciertas libertades básicas».

Desatada la crisis del neoliberalismo a fines de 2001, para un corto período finalizado en 2002, Rinesi definió una nueva idea de democracia, como “espasmo participativo”: «Muy intensa, muy vigorosa, asambleística, sobre la que todavía tenemos mucho para pensar».

Desde la asunción de Néstor Kirchner en 2003, «empezamos a pensar más que en un proceso de democratización, de ampliación y universalización de libertades y de derechos». La forma en que se la denominó en ese momento fue ´democracia republicana´, entendiendo ´República´ como «cosa pública, cosa común, cosa de todos, bienestar general».

Detenido sobre ese concepto troncal de la historia política, continuó: «La palabra República es demasiado preciosa en el lenguaje político para regalársela a los conservadores que pretenden apropiársela, para decir algo muy por debajo de lo que esa palabra nombra».

«¿A cuál de estas ideas de democracia tributa la concepción que sostiene la nueva derecha gobernante en Argentina?», se preguntó para finalizar. Casi sin dejar pausa respondió: «A la idea de democracia como ‘orden’, como tenía la dictadura y a la idea de democracia como pura ‘rutina institucional’, que tuvo el menemismo».

Sader: Neoliberalismo vs antineoliberalismo

«Voy a hablar parado porque soy populista», bromeó Emir Sader para dar inicio a su exposición. Luego de celebrar la organización conjunta de ATE y la la Facultad de Ciencias Sociales porque permite «romper la barrera entre la práctica política y la elaboración teórica», se avocó a hablar sobre la situación política actual de Brasil.

«¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué es lo que va a pasar?», fueron las preguntas a partir de las cuales el catedrático brasileño desplegó su intervención. «Lo que pasó es que perdieron cuatro elecciones seguidas, sucesivas. Y tienen todas las de seguir perdiendo, porque en las próximas elecciones irán contra Lula». A continuación contextualizó el marco en el cual se votó el impeachment de Dilma Rousseff: «Con financiamiento privado hicieron el peor Congreso que hemos tenido. Los que se tomaron el trabajo de mirar la votación de ese vergonzoso 17 de abril se habrán dado cuenta del striptease que es hoy el Congreso. Con esa mayoría están tratando de sacar a Dilma, sin ninguna justificación legal, por un manejo presupuestario que todos hacen para facilitar políticas sociales. Por eso es un golpe blando».

Para describir la línea ideológica del gobierno interino de Michel Temer no le fue necesario valerse de elaboradas categorías. Le bastó con hacer referencia al actual gobierno argentino. «El equipo económico de allá podría ser intercambiado con el de acá. Nadie perdería, nadie ganaría; son igualitos. El modelo es el mismo: privatiza el patrimonio público del Estado, corta los recursos de las políticas sociales y atenta contra los derechos de los trabajadores». A continuación afirmó: «El gobierno tiene un núcleo económico de banqueros. Viven del endeudamiento del gobierno, de las empresas y de la gente. Por eso se enriquecen con las crisis».

Sin embargo, su exposición no estuvo exenta de autocríticas. Destacó dos errores fundamentales del segundo gobierno de Rousseff que facilitaron la avanzada de la derecha. El primero: «Una política económica equivocada. Un ajuste fiscal que es socialmente injusto porque hace recaer la crisis sobre los trabajadores y económicamente ineficiente, porque ajustando nunca se llega a retomar el crecimiento económico, entonces lleva a la recesión y al desempleo». El segundo error que marcó se desprende del primero y refiere al costo político de esas medidas económicas: «Se le quitó a Dilma el apoyo popular, se hizo frágil y víctima más fácil de los ataques de la derecha».

Para cerrar detalló la situación actual, que definió como un terreno en disputa todavía indefinido. «O se sostiene el actual gobierno de manera absolutamente impopular y represiva hasta 2018, o puede haber elecciones directas o también un referéndum. Estamos en un proceso con disputas por delante». Luego relevó el balance de fuerzas de los dos modelos políticos en puja: «¿Con qué cuentan ellos? Con el monopolio privado de los medios de comunicación, con una parte del Congreso y con el Poder Judicial. Nosotros tenemos un poder popular extraordinario, tenemos el liderazgo de Lula y tenemos razón».

No reconoció el presente brasileño como el fin de un ciclo, «como fue la etapa desarrollista, que se agotó y el neoliberalismo la superó por derecha. Ahora no. La alternativa de ellos no es hacia adelante, es hacia atrás. En la disputa de ideas nosotros tenemos valores fundamentales para defender y no sólo valores, realizaciones concretas que han sacado al país de la peor crisis de su historia. El campo político está definido como neoliberalismo versus anti neoliberalismo, ese es el dilema fundamental de nuestro tiempo».

García Linera: Un estado continental

«No estamos en un buen momento. Tampoco es un momento terrible. Es un momento de inflexión histórica». Así empezó su exposición Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia desde 2005. «De manera fría, como lo tiene que hacer un revolucionario, hay que analizar las fuerzas y escenarios reales que existen, sin ocultar nada, porque dependiendo de la claridad del análisis que uno hace, es que sabrá encontrar las potencias, las fuerzas reales y prácticas del avance futuro», continuó con un tono reflexivo, todavía con el saco puesto.

Después de una breve introducción coyuntural, puntualizó cuatro características que presentaron los gobiernos latinoamericanos durante la «década dorada, década virtuosa de América Latina», como la definió el propio García Linera.

En lo político, hubo «un ascenso en lo social y fuerzas populares que asumieron el control del Estado, superando el viejo debate de principios de siglo, de si era posible cambiar el mundo sin tomar el poder. Los sectores populares, trabajadores, campesinos, indígenas, mujeres, clases subalternas, superaron ese debate ‘teoricista’ y contemplativo de una manera práctica».

En segundo lugar destacó un fortalecimiento de la sociedad civil: «Los sectores populares comenzaron a diversificarse y a proliferar en distintos ámbitos. Una potente redistribución de la riqueza social se impuso frente a las políticas de ultra concentración de la riqueza, que habían convertido al continente latinoamericano, durante el siglo XX, en el continente más injusto del mundo».

A continuación remarcó la dimensión económica, en una propuesta «post-neoliberal» por parte de los Estados: «Algunos países llevaron adelante procesos de nacionalización de empresas privadas o la creación de empresas públicas, la ampliación del aparato estatal, mayor participación del Estado en la economía para generar formas post-neoliberales de la gestión económica, recuperando la importancia del mercado interno. El Estado se constituyó como protagonista de la redistribución de la riqueza».

Finalmente mencionó la política externa, la formación de una «internacional progresista y revolucionaria a nivel continental». En este punto recordó la importancia trascendental de la UNASUR para evitar el intento de golpe de Estado en Bolivia, en 2008, cuando cinco de los nueve partidos del Estado boliviano estaban bajo control de la derecha. «Fueron Kirchner, Chávez, Correa y Lula los que nos ayudaron a restablecer el orden», exclamó enérgico, ya sin el saco, entre el aluvión de aplausos del público. «Sin embargo, y hay que asumir de frente el debate, en los últimos meses este proceso de irradiación y de expansión territorial de gobiernos progresistas y revolucionarios se ha estancado», retomó, bajando un poco el entusiasmo.

A continuación marcó cinco «límites y contradicciones», que constituyeron las mayores debilidades de los gobiernos latinoamericanos durante la «década dorada». Sin seguir un orden de importancia, comenzó por la economía: «En ella nos jugamos nuestro destino como gobiernos progresistas y revolucionarios». En este punto explicó la condición necesaria de mantener un crecimiento económico, pero sin dañar nunca al pueblo, que es el sujeto fundamental de todo gobierno revolucionario o progresista. «Cuando se hace eso, creyendo que se va a ganar el apoyo de la derecha, se comete un error, porque la derecha nunca es leal. A los sectores empresariales los podemos neutralizar, pero nunca van a estar de nuestro lado. Y vamos a neutralizarlos siempre y cuando vean que lo popular es fuerte y está movilizado», apuntó. Luego desarrolló la idea que se tiene que llevar a cabo un cambio radical en la estructura económica desde el Estado: “El Estado no puede sustituir a los trabajadores. Podrá colaborar, podrá mejorar, pero tarde o temprano tiene que ir disolviendo el poder económico en los sectores subalternos. Esa es la clave que va a decidir a futuro, la posibilidad de pasar de un post-neoliberalismo a un post-capitalismo».

En segundo lugar, se refirió a un cambio en el sentido común de los sujetos. «No hay revolución verdadera, ni hay consolidación de un proceso revolucionario, si no hay una profunda revolución cultural». Esta crítica surge de un desfase que García Linera sostiene que hubo entre los avances económicos y los cambios en el sentido común de la sociedad. «Ahí estamos atrasados, ahí la derecha ha tomado la iniciativa», afirmó y “eso ocurrió a partir de la fuerte influencia de los medios de comunicación hegemónicos, entre otros factores”. Sin embargo, remarcó que era fundamental provocar un cambio cultural desde las bases: «Muchas veces es más importante ser un dirigente de barrio, ser un dirigente de universidad, ser un comentarista de radio, ser un dirigente de base, que ser autoridad. Porque es en el trabajo cotidiano con la base donde uno gesta la construcción del sentido común».

Como tercera instancia, hizo mención a una débil reforma moral: «Hay que seguir insistiendo en la capacidad de mostrar, con el cuerpo, con el comportamiento y con la vida cotidiana, lo que uno procura. No podemos separar lo que pensamos de lo que hacemos, lo que somos de lo que decimos». García Linera continuó: «Los neoliberales son ejemplo de una corrupción institucionalizada. Las privatizaciones han sido el ejemplo más escandaloso, más inmoral, más obsceno de corrupción generalizada». Sin embargo, agregó, es necesario que «nunca abandonemos la humildad, la sencillez, la austeridad y la transparencia».

La cuarta cuestión que mencionó es la continuidad de los liderazgos. “El tema es cómo damos continuidad al proceso, teniendo en cuenta que hay límites constitucionales para un líder». En este punto señaló una de las mayores dificultades para los movimientos emancipadores de América Latina. «Qué revolución verdadera no personifica el espíritu de la época. Si todo dependiera de las instituciones, no sería revolución. Cuando ya son las instituciones las que regulan la vida de un país, estamos ante democracias fósiles». La tensión entre la institucionalidad y la revolución por vía democrática surge, para Linera, como uno de los debates más importantes hacia el futuro. «Tal vez, la importancia de los liderazgos colectivos que permitan la continuidad de los procesos tengan mayores posibilidades en el ámbito democrático», opinó antes de ir al último punto.

En este caso desgranó la idea de la débil integración económica continental. «Soy un convencido de que América Latina sólo va a poder convertirse en dueña de su destino en el siglo XXI, si logra constituirse como una especie de Estado continental, plurinacional, que respete las estructuras nacionales de los Estados pero que, a la vez, tenga un segundo piso de instituciones continentales en lo financiero, en lo económico, en lo cultural, en lo político, en lo comercial». Si bien reconoció que se trata de un tipo de integración profundamente más compleja que la integración política, el vicepresidente boliviano afirmó que América Latina cuenta con todas las condiciones materiales para realizarlo. «¿Se imaginan, si somos 450 millones? Tenemos las mayores reservas minerales de litio, de agua, de gas, de petróleo, de agricultura. Nosotros podemos direccionar los procesos de mundialización de la economía continental. Solos, somos presa de la angurria y el abuso de empresas y países del Norte. Unidos, América Latina va a poder pisar fuerte y marcar nuestro destino».

Redondeando la disertación, se alejó de las particularidades de la coyuntura para tomar una perspectiva histórica sobre el momento que atraviesa nuestra región. «No debemos asustarnos. Marx, en 1848, cuando analizaba los procesos revolucionarios, siempre hablaba de la revolución como un proceso por oleadas». De esta forma sembró un poco de optimismo en el auditorio. En esa línea de pensamiento, reconoció el momento actual latinoamericano como el fin de una primera oleada, en donde la tarea es «debatir lo que hicimos mal, dónde cometimos errores, qué nos faltó hacer, para que cuando se dé la segunda oleada, más pronto que tarde, los procesos revolucionarios continentales puedan llegar mucho más allá de lo que lo hicieron durante la primera vez». En la misma línea que Sader, reconoció que el principal aspecto a favor de los movimientos populares es el tiempo histórico, debido a que la derecha no tiene un proyecto superador. «No representan el futuro. Ellos son zombis, muertos vivientes electoralmente. Nosotros somos el futuro, somos la esperanza».

«Tocan tiempos difíciles, pero para un revolucionario los tiempos difíciles son su aire. De eso vivimos, de los tiempos difíciles, de eso nos alimentamos. ¿Acaso no venimos desde abajo, acaso no somos los perseguidos, los torturados, los marginados de los tiempos neoliberales? Para eso es un revolucionario. Luchar, vencer, caerse, levantarse, luchar, vencer, caerse, levantarse. Hasta que se acabe la vida. Ese es nuestro destino».

Terminada la exposición, en el marco de una conferencia de prensa, el vicepresidente de Bolivia dialogó con la periodista Eva González, de ANCCOM, sobre algunas de las cuestiones específicas desarrolladas en su intervención. En relación a la dificultad que se les presenta a los gobiernos progresistas y revolucionarios para lograr una eficaz administración económica en coincidencia con una progresiva distribución de recursos hacia los sectores populares dijo: «Hay que gobernar para todos, pero siempre, en primer lugar, para el pueblo. Tomar medidas teniendo en cuenta a los empresarios, a los banqueros y a los agroindustriales, ya que son parte de tu país y de tu economía, pero nunca afectando al pueblo». A continuación agregó: «Nunca hay que golpear a las bases populares. Eso es como un norte. Si una medida afecta a los trabajadores, nunca la tomes. Estamos en el gobierno para gobernar para las mayorías populares, no para los más ricos».

Actualizada 31/05/2016

May 31, 2016 | inicio

Es martes a la tarde y en el Liceo N°4 Remedios de Escalada de San Martín alumnos y docentes se preparan para el acto patrio en conmemoración por el 25 de mayo. Un hombre de expresión severa en un sobretodo azul oscuro está dando indicaciones precisas al personal de limpieza. Su nombre es Diego Laplacette y es el rector de la escuela, en la que hace un mes desembarcó un proyecto de co-docentes en las aulas, conocido con el nombre Pexa, un programa impulsado desde el Ministro de Educación porteño en asociación con Enseñá por Argentina, una ONG en cuyo consejo asesor participan el ex ministro de Educación del gobierno de Fernando de la Rúa, el economista Juan Llach, y Gustavo Iaies, ex viceministro de esa cartera durante el gobierno de la Alianza y actual asesor de Sergio Massa.

«Para averiguar sobre el programa deberías hablar con Paula Nese, la asesora pedagógica de la escuela, decile que vas de parte mía, la encontrás en el segundo piso», indica Laplacette y prosigue con su tarea.

«No a las drogas», se lee en más de uno de los afiches confeccionados por alumnos que cuelgan en las paredes de los pasillos. «Sí al boleto estudiantil», reza uno de los graffiti en el patio a cielo abierto. En la oficina del segundo piso no está Paula Nese sino una compañera suya que aguarda la llegada del SAME para que atienda a un adolescente que se golpeó durante esa jornada. «El programa de las parejas pedagógicas está funcionando en la escuela actualmente, pero hubo problemas con eso, hay docentes que no los quieren y también hubo problemas con el gremio», comenta.

En total son cuatro las personas adentro de la oficina, en la que apenas caben el escritorio con tres sillas, y un gran armario de metal. Los otros dos son promotores del Gobierno de la Ciudad que acaban de llegar de la calle: su trabajo consiste en averiguar por qué algunos alumnos dejaron de asistir a clases y hacer que vuelvan a las aulas. «La idea es articular nuestro trabajo con el de los Pexa (miembros de la ONG Profesionales de Enseña por Argentina) para que los chicos no queden tan colgados cuando vuelven a las clases después de varias semanas sin asistir y puedan retomar el ritmo», aporta uno de ellos, entusiasmado. Minutos después llega Nese a pasos apurados, lleva consigo una notebook de Conectar Igualdad y varios papeles, está trabajando a contrarreloj para un proyecto de la escuela y le está resultando difícil encontrar un lugar donde poder concentrarse.

Formando líderes

«Postulá a nuestro programa de formación en liderazgo dando clases en las comunidades educativas que más lo necesitan y sé parte del cambio», invita el sitio de Enseñá por Argentina. «En nuestro país, los estudiantes de niveles socioeconómicos bajos están casi dos grados escolares por detrás de niveles socio-económicos altos», aseguran desde la web. Al pie de la página figuran los socios de la organización, casi todos ellos empresas privadas extranjeras: Microsoft, Nestlé, Ogilvy, Roche, DHL, Direct TV, HSB, Galicia, Supervielle, Deutsche Bank, Western Union, LAN, entre otros.

«Para postularte solo necesitás un título de grado», aseguran desde la ONG en conversación telefónica, «no hace falta que seas docente ni que hayas hecho las materias pedagógicas de la carrera. Durante el voluntariado necesitamos que trabajes full time, 30 horas por semana, y nosotros te becamos el profesorado en un instituto privado. Ahora, si vos preferís hacer las materias del profesorado en una universidad pública es válido también, lo podés hacer por tu cuenta».

En este momento, Pexa toma solicitudes para el ciclo lectivo 2017. La postulación se realiza por medio de un escueto formulario web, y luego comienza el proceso de “Reclutamiento y Selección”: entrevistas grupales, entrevistas individuales, un curso de ingreso y más tarde las prácticas dentro del aula.

¿Trabajo precario?

«El proyecto llegó a la escuela, el rector lo aceptó, y yo trabajo en la articulación. La realidad es que este año el Gobierno de la Ciudad quitó bastantes recursos, y nos ofreció este programa», explica Nese. «Los co-docentes trabajan en las aulas junto con los docentes, nunca están a solas frente a la clase. La responsabilidad civil la tiene el profesor, y en caso de que éste haya faltado, de ninguna manera el co-docente queda a cargo de la división». Durante la conversación con la asesora pedagógica, salen y entran de la oficina chicos de la escuela preguntando por las fechas de los exámenes de materias adeudadas. «De matemáticas no va a haber, no hay fondos para pagarles horas extra a los profesores que tienen que tomar», repite una y otra vez. «Como ves, hacen falta muchas cosas en la escuela, y para mí la ayuda siempre es bienvenida, venga de lo público o de lo privado», justifica.

Los Pexa dedican veinte horas de su carga horaria como pareja pedagógica y diez a la planificación de proyectos institucionales. Se estima que ganan entre cuatro y cinco mil pesos por mes, que se les paga con fondos del Ministerio de Educación porteño a través de la ONG. Juan Martinena, delegado gremial de Ademys en el Liceo Nº 4, considera que se trata de trabajo precarizado que va contra el estatuto docente. «Los co-docentes entraron al colegio por la ventana. Se comunicó como un hecho consumado que iban a empezar a venir en una reunión de profesores por cargo, no se decidió conjuntamente. Tengo entendido que ni siquiera se comunicó a los padres de los chicos esta decisión», comenta preocupado.

Para dar clase en escuelas públicas hay que pasar por un proceso que incluye la suma de puntajes, títulos, cursos, consulta de antecedentes, apto médico y psicológico. Los cargos disponibles se publicitan mediante acto público para asegurar un acceso democrático y transparente a las funciones. «Con el programa Enseña por Argentina se está precarizando la formación del que está dentro del aula, no se sabe con qué mecanismos se los selecciona, porque eso depende de los coordinadores de la ONG», sostiene Martirena. Resalta el hecho de que en Enseña por Argentina se fomenta la formación en institutos de enseñanza privada por medio de becas, en detrimento de los profesorados públicos.

Por el momento, muchos de los docentes del Liceo Nº 4 optaron por no dejar que los co-docentes ingresen a las aulas, ya que el programa es optativo. La objeción no es contra los individuos que se desempeñan en la ONG, sino contra la forma en que fue implementado, que implica una intromisión de lo privado en la educación pública.

La decisión que el programa se implemente en el establecimiento la tomó Eduardo Toscano, supervisor de la región. A pedido de los docentes, acudió a la escuela para dar detalles sobre el proyecto. «El supervisor no conocía el convenio por el cual la fundación entra a las escuelas públicas. Lo que yo entiendo es que se está aprovechando la necesidad de la escuela, se le quitan los recursos, y en lugar de crear cargos genuinos ingresan por medio de una ONG profesionales sin estatuto, sin convenio, sin reglas», afirma Martirena.

«Se está aprovechando la necesidad de la escuela, se le quitan los recursos, y en lugar de crear cargos genuinos ingresan por medio de una ONG profesionales sin estatuto, sin convenio, sin reglas», afirmó Martirena.

Profesionales que quedan afuera

En 2007, bajo el gobierno de Jorge Telerman, en la ciudad de Buenos Aires se creó la Tecnicatura en Pedagogía y Educación Social, dictada en el Instituto de Tiempo Libre y Recreación (ISTLyR), una institución educativa pública y gratuita. La carrera propone una formación integral de los educadores, teniendo en cuenta ámbitos educativos diversos, con eje en la visión de la educación como un derecho. Propone una actitud crítica y reflexiva ante la educación y la concepción del sujeto. Los egresados de esa carrera llevan años intentando lograr modificaciones o excepciones en el estatuto para poder acceder a cargos en escuelas públicas ya que cuentan con formación idónea para desempeñarse como asesores pedagógicos dentro del Estado, pero no han recibido respuestas del gobierno en todos estos años.

“En Enseña por Argentina trabajan con el (PISA) Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos. Se trata de exámenes estandarizados elaborados con los parámetros de países centrales, que desconocen los procesos de profunda desigualdad que dan lugar a la realidad educativa de nuestro país”, comenta una egresada de la institución que prefiere mantener su nombre bajo reserva, ya que trabaja en el Gobierno de la Ciudad. “La mejora de la educación –agrega- se tiene que realizar por medio de políticas públicas que atiendan las contradicciones de un Estado que legitima la desigualdad. Esta ONG, en su web, dice que está orientada a formar en el liderazgo; es decir, propone un horizonte educativo que tiene que ver con el mundo empresarial”.

Gabriela Pignataro, una estudiante de la carrera del ISTLyR, considera que la implementación de la ONG es una “pantalla de voluntariado que esconde un negocio”. Y agrega: “He visto avisos para trabajar en esta organización publicados en Zona Jobs como trabajo pago. Los cargos técnicos en las escuelas deben otorgarse a personas que estén formadas con una mirada en procesos educativos. Un título universitario no te garantiza una mirada pedagógica. ¿Cualquiera puede estar dentro de un aula?”.

Toma de posiciones

La implementación del programa de co-docentes en Capital Federal trascendió gracias a una denuncia de Ademys, pero lleva años siendo implementado en las provincias de Córdoba y Salta. No es la primera irregularidad en la injerencia de ONGs en la escuela pública: diez días atrás, la Justicia Porteña ordenó suspender el programa de evaluaciones de hábitos de niños, niñas y adolescentes que la Jefatura de Gabinete y la ONG ILSI (International Life Sciences Institute) realizaba en establecimientos porteños a través del programa Mi Escuela Saludable. La organización estaba sustentada por multinacionales como Monsanto y Coca-Cola.

El motor que impulsó la visibilización del caso de Mi Escuela Saludable fue la acción de los padres de la Cooperadora de la escuela República de Colombia Nº 26, de Boedo, en donde se intentó implementar el programa. “Cuando vino Cecilia Antún, la coordinadora del programa, a hablar con los padres para que firmáramos la autorización para realizar los estudios, no nos pudo dar explicaciones acerca de si esos análisis estaban aprobados para ser realizados en niños, ni tampoco podía explicar por qué se había elegido a ILSI, una institución cuestionada a nivel mundial, y ni siquiera nos pudo decir para qué serían utilizados los datos que ellos deseaban relevar. Cuando le preguntamos si los resultados del estudio serían aplicados al menú del comedor escolar nos dijo que el programa no tiene articulación con los comedores escolares”, comentó Diana Reingart, tesorera de la Cooperadora y madre de dos alumnos de la escuela.

Desde Ademys están trabajando estrategias para revertir esta tendencia de las ONG: “La escuela se debe organizar y dar el debate. Hay que transmitir a los docentes que el directivo no es el dueño de la escuela. Por otro lado, es preciso analizar cuáles son los recursos genuinos que le hacen falta a cada institución y de esta forma evitar las decisiones tomadas por medio de votaciones ideológicas”.

Actualizada 31/05/06

May 26, 2016 | destacadas

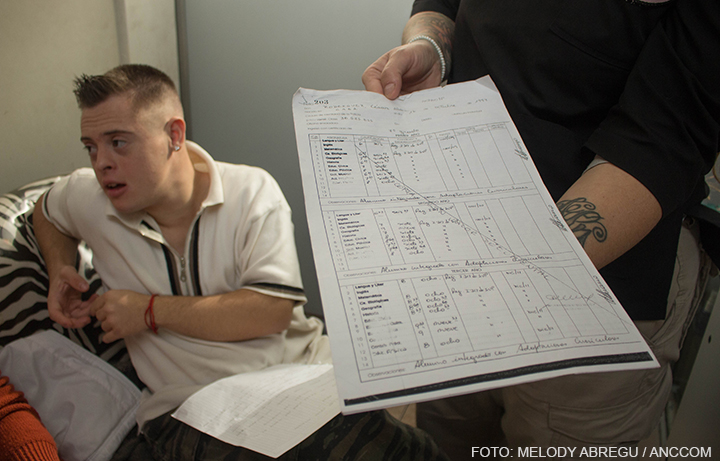

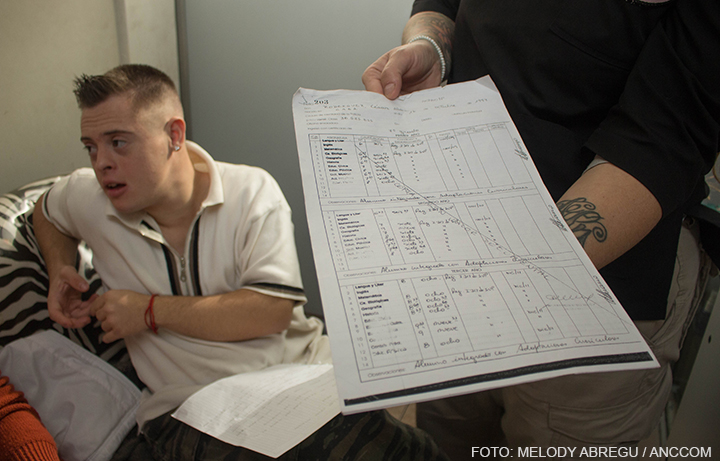

Alan Rodríguez, un joven de 21 años, espera que la Justicia porteña se expida sobre su reclamo para que el colegio donde cursó la secundaria le entregue su diploma. Mientras las autoridades del establecimiento educativo y del Ministerio de Educación porteño consideran que el chico no alcanzó los “contenidos mínimos” para recibir su título, los familiares del joven aseguran lo contrario. El caso de Alan se volvió la cara visible de una problemática subyacente en nuestro país: la educación inclusiva.

El reclamo de Alan está en manos del Poder Judicial porteño desde diciembre del año pasado, luego de que su familia presentar un recurso de amparo en el Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N° 1 a cargo de la jueza Elena Liberatori, en el que le exigen a las entidades educativas capitalinas la titulación que debería haberse otorgado hace dos años Alan finalizó la secundaria en el instituto San Vicente de Paul, un colegio católico del barrio de San Telmo en el que cursó, junto a su grupo de amigos, desde jardín. Fue el primero de la escuela en ser incluido bajo un Proyecto Pedagógico Individual (PPI), convenio donde se explicitan los objetivos generales de aprendizaje y los específicos de cada materia con el acompañamiento de un maestro integrador. Bajo esos criterios, fue evaluado con notas que la familia veía plasmadas en su boletín cada bimestre: alcanzó un promedio final de 8,73. “¿El logro es del colegio por incluir a Alan, o del él por el esfuerzo realizado?”, se pregunta la mamá, María Florencia Innamorato. A la vez, destaca la decisión de dos de sus compañeras en estudiar psicopedagogía y psicología a partir de la experiencia vivida junto a su hijo.

Los argumentos que sostienen la negativa de la titulación descansan sobre el fundamento legal del libro matriz, un documento similar a una planilla de calificaciones donde se vuelca la información del boletín. “Como no nos dejaban verlo, nos preguntábamos qué tenía ese papel y por qué nos lo ocultaban, como si fuera la caja negra de los aviones”, asegura la mamá. Las autoridades del colegio se lo negaban alegando exclusivo acceso de la escuela y de la Dirección General de Educación de Gestión Privada (DGEGP), en representación del Ministerio de Educación. Ante la resistencia, acudieron a un escribano para labrar un acta exigiendo una fotocopia del mismo a las 72 horas. Allí pudieron constatar que ciertas materias como matemática, química, informática estaban en blanco, sin calificar. Según la abogada Mariela Galeazzi, coordinadora del Área de Discapacidad y Derechos Humanos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), “esto da cuenta de una irregularidad en el modo de llevar la escolaridad de Alan, donde se termina de plasmar el argumento discriminatorio y anticonstitucional”.

La postura de Soledad Acuña, ministra de Educación porteña, condice con la de la directora de la DGEGP, Beatriz Jáuregui, quien le dijo a Alan en la audiencia previa a presentar el amparo que jamás obtendría el título. La postura del Ministerio se dio a conocer por primera vez el 26 de marzo a través de una publicación en Facebook alegando la falta de contenidos mínimos alcanzados para la emisión del título. “Decir que no alcanza los contenidos mínimos es evaluar a la persona con parámetros distintos a los que se le propuso como estrategia de aprendizaje”, comenta al respecto Galeazzi.

“Quiero el título para seguir estudiando y trabajar”, asegura Alan, mientras que su madre contrapone: “Él no tiene que dar explicaciones de por qué quiere el título, las explicaciones se las tienen que dar a él”. Este año, el joven fue a un programa de formación de empleo en la Universidad Católica Argentina (UCA), mientras realiza una pasantía en una empresa, tal como exige el curso. También ayuda en el negocio familiar atendiendo clientes y tomándole sus datos, practica tenis y toca el cajón peruano en un grupo de percusión. Además, realizó varias actividades como el Curso de Primeros Auxilios y de Reanimación Cardio-Pulmonar, certificado por el Ministerio del Interior. “Cuando había que hacer una demostración a otros compañeros la hacía yo”, señala. Como también es instructor olímpico de arquería de FATARCO (Federación Argentina de Tiro con Arco), le gustaría enseñar a otros chicos con síndrome Down. Sin embargo, su mayor interés, cuando tenga el título en mano, es estudiar informática.

El caso de Alan es paradigmático pero no el único ni el primero. Melina Quereilhac obtuvo su título después de nueve años, tras cursar en las mismas condiciones: con una currícula adaptada y un maestro integrador. También, cuenta la madre, existen casos de chicos que padecen síndrome Down y lograron obtener su título gracias a la vocación inclusiva de algunas escuelas que respetaron sus notas en el libro matriz, pero lo hicieron a espaldas de la DGEGP.

La presentación judicial fue acompañada junto a una batería de acciones para dar a conocer la situación y movilizar la opinión pública. Una de ellas fue impulsada en la plataforma Change.org bajo la consigna “Por mi discapacidad me niegan el título. Quiero seguir estudiando”, que lleva reunidas más de 158 mil firmas. El grado de exposición de Alan aumentó luego de presentarse en varios programas de televisión Al día siguiente de participar en uno de ellos, se dio a conocer la postura del Ministerio de Educación porteño a través de Facebook , que apelaba a la falta de contenidos mínimos aprobados. A los pocos días, la cartera lanzó otro comunicado, por el mismo medio, en el que exhibía información personal de Alan explicitando a qué año correspondían cada uno de los conocimientos alcanzados por el alumno. Al día siguiente de la publicación en Facebook, el 31 de marzo, la agencia Télam publicó una nota con las declaraciones de la ministra en las que dejaba en claro su posición: “El título no es una rifa”. Y calificaba de “manipulación política del caso por parte de algunas organizaciones sociales”. Galeazzi describe las declaraciones de la ministra como “una falta de respeto a todos los derechos de apelar a las instituciones públicas”.

Dado el tenor alcanzado por las declaraciones públicas, la familia prefirió mantener el bajo perfil y aguardar la sentencia de la jueza Elena Liberatori. Hasta entonces, en la secretaria del nivel secundario del colegio San Vicente de Paul se limitaron a decir que están esperando que le digan qué hacer. “Alan no tendría que dar explicaciones y ser reconocido en la calle por esta causa, debería ser natural encontrarte con él en una universidad”, enfatiza su papá , César Rodríguez, y agrega: “Como papás creemos que el tema de Alan es un puntapié para solucionar cosas que no están aun resueltas en la educación”.

Cuestión de ley

La familia Rodríguez cuenta con el respaldo del Grupo Artículo 24, una coalición de 137 organizaciones de todo el país que pide una educación inclusiva en todos los niveles educativos para personas con distintas discapacidades. El crisol de asociaciones confluye en un mismo objetivo: exigir a los estados el cumplimiento del Artículo 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que estipula lo siguiente: “Los Estados Parte asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la

formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás”. La Convención está incorporada a nuestra legislación mediante la ley 26.378. La Coordinadora del Grupo Artículo 24, Gabriela Santuccione apela a la adecuación de las normas y prácticas que debería realizar la Argentina a la Convención, porque “no se trata de hablar de escuelas comunes o especiales, se habla de una escuela que agrupa a todos en un mismo aula”.

Actualizado 25/05/2016

May 26, 2016 | destacadas

Las enfermedades poco frecuentes (EPOF) son aquellas que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), afectan a una persona cada dos mil. La gran mayoría son crónicas, degenerativas y discapacitantes. “De las 8.000 que existen, solo mil están investigadas. El resto se conocen, pero no se sabe cómo tratarlas”, dijo Ana María Rodríguez, ex presidente de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes (FADEPOF) y actual presidente de la Asociación Argentina de Histiocitosis, un mal que afecta a uno de cada doscientos mil niños o seiscientos mil adultos provocado por la acumulación de una serie de células que producen proteínas que dañan los tejidos. Según FADEPOF, en Argentina habría alrededor de 3.200.000 personas afectadas por estas enfermedades misteriosas. Sin embargo, la falta de médicos especializados dificulta su detección temprana.

Cristina Dodaro sostuvo con seguridad: “Los 18 años que conviví con Huntington fueron los mejores de mi vida”. Durante ese tiempo, ella cuidó a su esposo, Carmelo Dodaro, quien falleció en 2008. El marido entró en una depresión luego de haber tomado el retiro voluntario en Fabricaciones Militares por lo que comenzó a ir a una psicóloga, quien les recomendó consultar a un neurólogo. De ahí, fueron a ver a un especialista en movimientos anormales que lo diagnosticó en 1990. “En Huntington se produce la mutación de un gen que tiene más repeticiones que otro. De 27 a 35 repeticiones es normal, de 36 a 39 la persona puede desarrollar o no la enfermedad a una edad avanzada y con 40 repeticiones ya tenés enfermedad de Huntington. Mi marido tenía 46 repeticiones”, contó Dodaro. La enfermedad se transmite genéticamente -por lo que el hijo de la pareja tiene un 50 por ciento de posibilidades de tenerla- y entre los síntomas más habituales se encuentra el movimiento exagerado de las extremidades.

Hoy Cristina es presidente de la Asociación Para el Apoyo de los Enfermos de Huntington (APAEH). “Las EPOF tienen muchos problemas, pero los principales son que no hay acceso al tratamiento, que no hay especialistas y que el diagnóstico es tardío”. Asimismo, los laboratorios no fabrican medicamentos que sirvan para tratar a tan pocos pacientes, por lo que se utilizan drogas que fueron creadas para curar otras enfermedades. Dodaro aseguró que el Huntington requiere de un equipo multidisciplinario: “Se necesita neurólogo, genetista, psicólogo y psiquiatra, kinesiólogo, terapista ocupacional y fonoaudiólogo. A medida que se va degenerando el cerebro los pacientes no pueden comer, no pueden hablar, no se mueven, sufren alteraciones cognitivas, no comprenden, no razonan. Es una enfermedad bastante problemática”.

Cristina asegura que el Huntington “solo se supera si tenés amor por el paciente”. Ella se dedicó al cuidado de Carmelo y no pudo seguir trabajando. Aprendió a dar inyecciones e incluso se peleó con enfermeras y funcionarios de obras sociales para conseguir insumos necesarios para el tratamiento de su marido. “Si no luchas, no te dan nada”, afirmó.

Debido a que la patología es discapacitante, la obra social tiene que cubrir las drogas y el tratamiento si se presenta el certificado pertinente. Sin embargo, solo suelen otorgarlo cuando la enfermedad está avanzada en un 75 por ciento. “En muchos casos no te lo quieren dar porque no te ven destruido. Además, después de que te lo dan, hay que renovar cada cinco años. También en casos como Huntington o Niemman Pick, que no tienen mejora posible. Igual te exigen renovar el certificado”, dijo Cristina. Y completa:“Aquello que no se puede acceder, te lo tienen que dar si presentás un recurso de amparo”.

Ana María Rodríguez tiene Histiocitosis de células de Langerhans. Sus síntomas comenzaron en 1987 cuando tenía 30 años y estaba embarazada de su segunda hija. Primero los médicos le dijeron que podía ser diabetes gestacional, luego que tenía “mimitos de embarazada” y más tarde “agüita en el oído”. “Recién me diagnosticaron en 1989, pero ya había avanzado la enfermedad y por eso perdí un oído. No lo perdí por la enfermedad, sino por el diagnóstico tardío”.

Rodríguez explicó que Histiocitosis de células de Langerhans es una enfermedad del sistema inmunológico. “En idioma pueblo, los histiocitos serían, en una persona sana, como su ejército de salvación, digamos. Vos tenés un germen, se recibe un informe de esa zona del sistema inmunológico, proliferan los histiocitos y combaten la enfermedad. En nuestro caso, reciben información incorrecta del sistema inmunológico y proliferan en zonas que no tienen por qué defender, atacándolas. Entonces tenemos focos o tumores. La diferencia con el cáncer es que ese tumor puede llegar a irse solo y que si vuelve a salir no es más agresivo que el primero”.

Si bien hoy tiene la enfermedad estabilizada, Ana María casi quedó sorda y entre el ‘94 y el ‘96 llegó a tener problemas de movilidad. “Yo usaba bastón, pero igual venía a trabajar porque lo único que me funcionaba eran las neuronas y así me sentía útil. Pero a la noche llegaba a mi casa y no podía ni comer sentada en la mesa con mis hijas, entonces inventamos el picnic nocturno. Yo me metía en la cama, poníamos un mantel a cuadros, los platitos y ellas se sentaban una en cada punta y mi marido en una silla para ir y venir de la cocina. Hoy ellas te dicen que sabían que algo pasaba, pero que la pasábamos muy bien los cuatro juntos. Vos podés llorar y que tus hijas te tengan pena o podés mostrarles que hay otra forma de encarar las cosas”.

Una de las particularidades de la Histiocitosis es que suele desarrollarse en la infancia. “Yo no conocí a ningún adulto con Histiocitosis hasta el 2006, era la presidenta de la Asociación Alemana de Histiocitosis. Me abracé a ella llorando. No sabés la angustia que es estar 20 años sintiéndote sola. Hoy en la asociación somos 12 adultos. Lo primero que te da contactarte con una organización de pacientes con tu patología es sentir que llegaste a tu casa, porque todo lo que vos digas va a ser entendido porque ya todos pasamos por lo mismo. No sabés la cantidad de días de angustia que vos te evitas”, aseguró Rodríguez.

María Alejandra Cengia es una de las personas a las que Ana María les ahorró momentos de tristeza. A su hijo, Nicolás, le diagnosticaron Histiocitosis de células de Langerhans cuando tenía nueve años. “Estábamos asustados. Cuando te hablan de resonancias y una biopsia te hacen pensar que es algo muy grave”, dijo su madre. El hemato oncólogo que atendió a Nicolás fue quien la contactó con Ana María. “Any me dio una mano porque con ella pude hablar. Fue una luz en el camino. Pensé que si ella, con lo que pasó, está acá para mi hijo iba a ser más fácil”. Si bien la enfermedad es crónica, María Alejandra asegura que su hijo tuvo una vida normal, que la histiocitosis no le impidió nada. Hoy Nicolás tiene 22 años, estudia derecho y le quedan doce materias para recibirse.

Respecto a la importancia de las asociaciones de pacientes, Rodríguez opinó: “El que trabaja de forma comunitaria no es el que está tirado en una cama, sino aquel que está dispuesto a ayudar para que otro no pase por lo mismo y allanarle el camino”.

Actualización 26/05/2016