«El Banco no se vende»

Los trabajadores bancarios del Nación realizaron un abrazo en la sede central para manifestar su oposición a que la entidad sea transformada en una Sociedad Anónima. Participaron, además de los bancarios, la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, que nuclea pymes de todo el país.

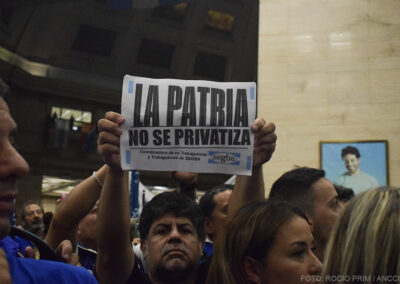

En la vereda de enfrente de Casa Rosada, los bancarios se reúnen para impedir la conversión del Banco Nación en una Sociedad Anónima. Desde las escalinatas de la sede central, la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, que nuclea PyMEs de todo el país, canta “No se ven-de/ la patria no se vende/ No se ven-de/ El Banco no se vende”.

Sosteniendo su bandera, está Javier Escalada, empresario, que explica por qué es crucial el Banco Nación: “Es prestamista de las PyMEs, nos da mucho apoyo y da una referencia de las tasas de crédito y plazo fijo y del valor del tipo de cambio. Es una herramienta para un proyecto nacional que privilegia la producción y el trabajo: se constituyó para darle al país independencia económica, soberanía política y, con los años, justicia social”. Con un dejo de enojo, sintetiza: “Le molesta a los proyectos que quieren la financiación y trabajan para la banca internacional, los fondos buitres, los que especulan con el trabajo y la producción argentina”.

En esa línea, Silvina Batakis, exministra de Economía, analiza que la política económica del actual gobierno es el “empobrecimiento de la población”. Además, agregó: “Nosotros teníamos cosas para hacer y corregir, pero ellos tienen un objetivo muy claro: acelerar todos los procesos de privatización y achicar el sueldo de todos los trabajadores, formales e informales, y las jubilaciones. Lo dijo el presidente hace muy poco: ‘El objetivo es la licuadora’”.

Daniel Mercado, secretario de prensa de La Bancaria de la seccional Buenos Aires, trabaja desde los 80 en el Banco Nación y le parece que nada de lo que hace Milei es una novedad, ni siquiera con quiénes lo hace. El día anterior al acto, el Gobierno nacional contrató al estudio jurídico de Horacio Liendo encargado de la conversión a Sociedad Anónima. “Liendo es uno de los personeros de la época de Menem que auspiciaba el desguace del Estado. El Banco es autárquico y aporta al Estado nacional: la única intención de esto es hacer caja, venderlo para sacar 20 mil millones aproximadamente”, contestó el secretario de prensa que recordaba la resistencia en los 90 con banderazos y juntadas de firmas.

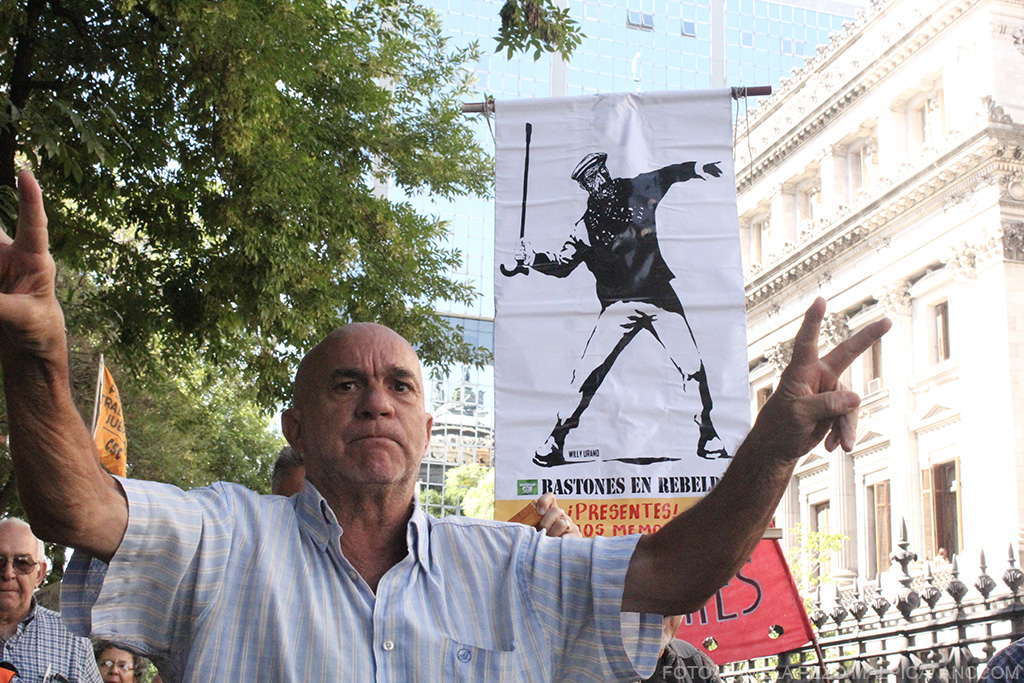

Juan Vitta, miembro de la mesa nacional de la CTA, añade: “Son los que hicieron la convertibilidad. El padre de Liendo estuvo en la dictadura. Obviamente es una provocación poner a ese estudio”. Pero tiene esperanzas para la resistencia: “A diferencia de 2015, las movilizaciones están siendo más numerosas y en estos actos chicos antes éramos 50 personas, ahora somos más de 500”.

Mientras tanto, en la esquina de Bartolomé Mitre y 25 Mayo, un policía de la Ciudad pregunta por el desarrollo de la actividad. Un señor de camisa rayada le responde hasta que un compañero se acerca cantando “No se vende”. El policía sonríe y la mirada inquisidora de los bancarios lo obliga a responder: “No somos federales. Nosotros tampoco queremos que se venda” y muestra que en uno de los bolsillos de su cargo lleva doblada lo que podría ser una remera del color azul de La Bancaria.

“El Banco es el único que está presente en todas las provincias y es una fuente de trabajo inmensa. Apoya siempre al pueblo y, desde que está, el gobierno atacó al pueblo. No podemos esperar estar mal 30 años para estar mejor en el futuro porque el momento de comer de la gente es ahora”, sentencia Soledad, empleada del banco hace 17 años, con la boca abierta.

Alejandro Gramajo, secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), tiene una mirada similar: “Esta asamblea de todos los trabajadores en unidad es la unidad y la movilización popular para impedir que nuestro pueblo sufra y que el país se transforme en un recipiente de las corporaciones económicas. Las medidas de este gobierno grafican la insensibilidad y la determinación para llevar al pueblo argentino a una situación de miseria absoluta”.

Al entrar a la sede central, el ruido de bombos invade. Gente con camisas y pantalón de vestir está parada en los mostradores de mármol. Desde el escenario, una locutora nombra las adhesiones e invita a entonar el Himno Nacional.. Banderas del Banco Nación, del Banco Ciudad y de La Bancaria se agitan en las estrofas. La gente aplaude cuando el diputado Hugo Yasky, exsecretario general de la CTA, y Héctor Daer, secretario general de la CGT, toman la palabra, pero nada se compara a la sensación que genera Sergio Palazzo, secretario general de La Bancaria y actual diputado nacional, cuando toma el micrófono. Ahí, el Banco estalla en aplausos.

“Cuando venía el capítulo de estas privatizaciones, levantaron el proyecto de Ley Ómnibus porque sabían que la derrota era estruendosa, pero en lugar de aceptar lo que los representantes del pueblo en el Parlamento dijeron, eligieron el camino de la venganza: no subir el salario mínimo ni las asignaciones para los movimientos sociales y, con nosotros, cuando a escondidas hacen reuniones de directorio para contratar al estudio de Tomás Horacio Liendo hijo y todo su equipo para iniciar el proceso de conversión a Sociedad Anónima para su posterior privatización”, exclama Palazzo. La explanada chifla con la mera mención del apellido.

“En este Banco todavía tenemos pendiente el pago del premio anual, la respuesta es ‘no hay plata’, pero el honorario del estudio Liendo es de 120 mil pesos por hora. Ocho horas de trabajo, un millón de pesos por día”, añade. Una señora de 50 años y pelo lacio se voltea hacia un compañero con la boca abierta: “120 mil pesos podés creer”, comenta en plena incredulidad.

Para tranquilizar a su estadio, Palazzo comienza a explicar: “No pueden avanzar en la privatización porque el DNU es nulo porque no tiene un mínimo estudio de los temas que abarca, porque no hay ninguna justificación de la necesidad y la urgencia y porque tienen que cambiar la Carta Orgánica del Banco. Para cambiarla, necesitan del voto en el Congreso. Y nos vamos a garantizar que no tengan los votos”.

Augusto, un trabajador del BN, asiente: “La privatización del banco sólo beneficia a los intereses de grupos empresarios, hacerlo por un DNU sin fundamentos y sin consenso nacional es muy sucio”.

“Para el Directorio en el primer piso y, si quieren escuchar, para Balcarce 50 (Casa Rosada), si no les alcanza con los argumentos jurídicos, la imposibilidad de privatización se la van a dar los trabajadores y trabajadoras”, arengó Palazzo. La bancaria hace repiquetear los bombos.

Al salir del edificio, un bancario exhala con emoción: “Palazzo la descose toda”. Su compañera, entrerisas, le contesta: “Sí, te mete argumentos, datos, todo”. Les dan para sostener una bandera argentina de 500 metros de largo que, ni bien salen, ya se está desenrollando. Algunos llevan libros de firmas para un proyecto de Palazzo y Carlos Cisneros, que evite la privatización y se excluya al Banco como un bien privatizable de ahora en más.

“Si un hermano está en peligro, lo conveniente es salir a ayudarlo”, dice Silvia Alonso, trabajadora del Banco Provincia de Buenos Aires, mientras firma con lágrimas en los ojos. “El Banco ayuda a toda la sociedad: si lo venden, no les van a dar a los del campo para la sequía”, anticipa en tono de reto.

Roberto Baradel camina con la bandera y enfatiza: “La privatización atenta contra el desarrollo de nuestro país, de productores, de empresarios, del interior del país. La unidad de los trabajadores es clave. Palazzo convocó hoy a la CTA y la CGT para defender al Banco. Los docentes nos vamos a llevar unos cuadernos para hacer firmar en todas las provincias”. De fondo, los bancarios arengan en círculos cantando “El Banco no se vende”.