A pesar de la caída del veto presidencial, el gobierno no pone en marcha la nueva normativa. Las consecuencias de la desaprensión de Milei en la voz de los afectados.

Las pensiones por discapacidad se crearon en 1973 a través de la reforma de la Ley 13.478 cuando se establece la pensión por invalidez laboral, que deja en evidencia el sistema capacitista que los “discas” denuncian. Según el último relevamiento de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, en diciembre de 2024 se contabilizaron 1.221.971 pensiones a nivel nacional, mientras que en marzo de 2025 la cifra había descendido a 1.193.523. El 27 de agosto, el jefe de Gabinete de Ministros informó la suspensión de 111.463 pensiones. Estos números aumentarán en breve ya que en las últimas semanas se enviaron 997.654 cartas documento y 504.802, la mitad, no pudieron ser entregadas. Además, se encuentran en proceso de auditoría 418.374 casos. Detrás de cada uno de estos números hay una historia sobre cómo el sistema destrata a las personas con discapacidad, quienes denuncian la baja arbitraria de pensiones, auditorías burocráticas e inaccesibles, el vaciamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la falta de medicación, coberturas y prestadores.

La actual Ley de Emergencia en Discapacidad que fue ratificada por el Congreso Nacional y que establece una mejora en las pensiones y en las tarifas de los prestadores, está a la espera de la ejecución del gobierno. Si el presidente la promulga cada provincia tiene la potestad de adherir a ella para que entre en vigencia. Sin embargo, como es costumbre del Ejecutivo no respetar al resto de los poderes del Estado, Javier Milei ya había adelantado su voluntad de judicializar la norma porque –argumenta- va en contra de la Ley de Entidades Financieras. Cualquier juez respondería que no cumplir con la normative aprobada por el Parlamento, va en contra de los tratados internacionales a los que adhiere Argentina, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tienen rango constitucional. Por lo tanto, no puede haber una ley interna contraria y el Estado debe adecuar la legislación. Mientras tanto, la ley continúa en el cajón presidencial.

La disidia en primera persona

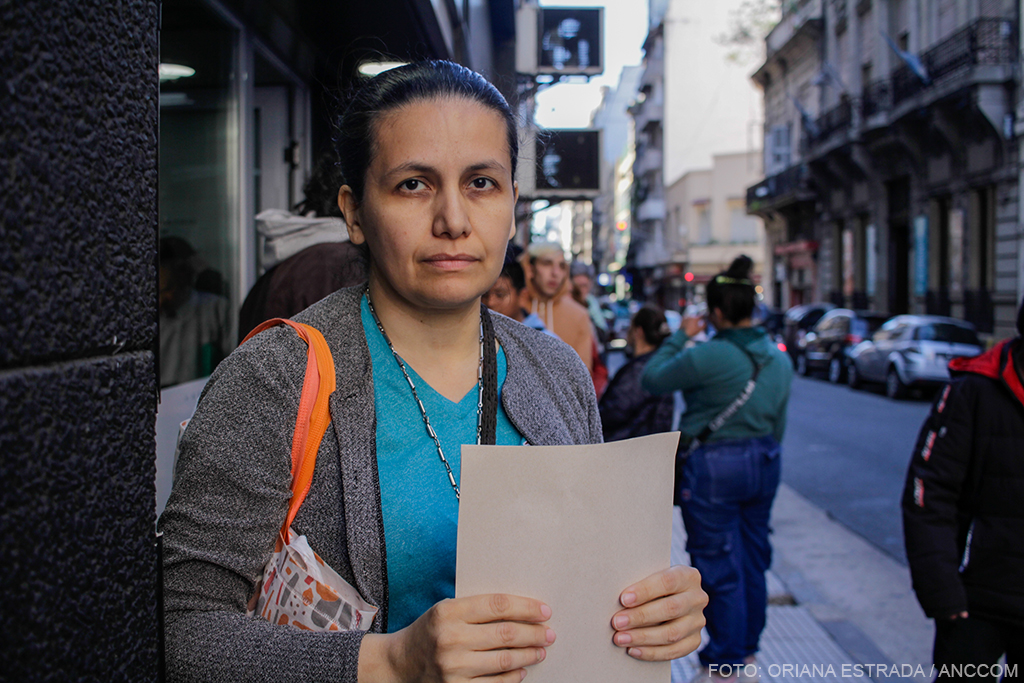

Karina Herrera tiene 50 años y reside en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es una de las personas con discapacidad a las que el Estado le quitó la pensión. Su diagnóstico es “cervicalgia, lumbago con ciática, trastornos de disco lumbar con radiculopatía, anormalidades de la marcha y la movilidad”. A causa de esta situación, hay días en los que no se puede levantar de la cama. Desde que le quitaron la pensión debe ir a comedores populares para poder alimentarse.

Herrera cuenta: “A mí me llegaron dos cartas documento alrededor del 6 de agosto del año pasado. La cita era para el último miércoles del mes, muy poco tiempo para reunir los papeles médicos que ellos exigen. Cuando voy, esperando que me reciba un médico o alguien relacionado con el área de salud, me dicen que me van a hacer una auditoría socioambiental que consistió en sacarle fotocopia al DNI”, asegura con ironía.

“En la siguiente auditoría eran dos empleadas que te recibían los papeles y nada más. Te decían que pasaban la auditoría al ANDIS y que de ahí se iban a comunicar para informarte si te seguían brindando la pensión o si te la suspendían. Para el cobro de diciembre, la plata no estaba. Luego recibí la carta documento diciendo que me suspendían la pensión por no tener la incapacidad reglamentaria. Yo reclamé por las vías correspondientes, primero la administrativa. Luego, cuando en mayo voy a presentar el pronto despacho que me hace la Defensoría, me dicen que son sesenta días hábiles para la respuesta. Voy de nuevo y me entero que la auditoría por la cual me sacaron la pensión en diciembre, la hicieron en abril. Entonces, yo no entiendo cómo si me citaron en agosto para la auditoría, me sacaron la pensión en diciembre y la auditoría la hicieron recién en abril”, aseguró sorprendida Herrera.

Karina Herrera

Por su parte, Justina, quien prefiere mantener el anonimato por miedo a represalias, es mamá de un niño con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y cuenta que su hijo requiere de tres terapias y de un acompañamiento escolar cotidiano para poder adquirir herramientas que le permitan desenvolverse en su vida diaria. “Para nosotros sería imposible sostener todo eso sin la cobertura correspondiente”, asegura. Aunque su obra social continúa cubriendo las prestaciones, la precarización atraviesa a todas las profesionales que atienden a su hijo. “Las terapistas están afectadas por el desfinanciamiento. En cuanto al acompañante escolar no docente, no nos cubren la jornada completa”, explica. Por ahora, su vida cotidiana no se modificó de manera drástica, pero la incertidumbre y la falta de reconocimiento están siempre presentes.

“Me da impotencia escuchar denuncias de corrupción en la ANDIS. Hay familias que la están pasando muy mal y que se enfrenten a un escenario así me parece nefasto”, dice con firmeza. Justina es clara cuando se dirige a quienes gobiernan y a la sociedad: “Lamentablemente vivimos hoy en un país donde no se vela por los derechos de las personas en general y mucho menos por la minoría que representa el sector de discapacidad. A la sociedad le diría que no tienen idea de lo agotador que es ser responsable de una persona con discapacidad y no por la persona en sí sino por el sistema: un sistema que no te ayuda, no te orienta y mucho menos te cuida. La burocracia te cansa, te pasa por arriba y termina quitándote derechos en lugar de garantizarlos”.

Laura, que también prefiere preservar su apellido para resguardarse de posibles represalias, tiene 51 años, vive en el Centro de internación y rehabilitación “Alihuen” en Villa Lynch (partido de General San Martín) y cobra una pensión graciable, no contributiva. Su testimonio refleja de manera cruda las consecuencias del desfinanciamiento y la falta de personal en el área de discapacidad: “Hoy no hay personal suficiente para entregar los remedios y yo no puedo contar con la medicación neurológica que necesito”, relata. En conversación con ANCCOM, muestra la lista de los remedios que necesita: en total son 18 y dice “de esta lista tengo solamente cuatro”. Para acceder al resto, explica, “tendría que pagar una persona para que me acompañe en todos los trámites burocráticos para conseguir la medicación debido a la falta de personal. Pago a una persona que viene cuatro horas por semana a asistirme. Pero cuatro horas no alcanzan para nada, no se puede vivir así. Siempre pienso en los derechos humanos: entre ellos está el derecho a la vida ¿Dónde queda ese derecho acá? El derecho a sobrevivir no puede ser opcional, es una obligación del Estado”, afirma.

Intentando sostener su independencia, también destina parte de su pensión a pagarle a alguien que la acompañe a salir o realizar actividades. “Yo estoy acostumbrada a nadar sola, a enfrentarme como paciente y hacer lo que puedo, pero en este momento se me hace imposible”. Ella cuenta que antes le pagaba a una asistente para que la acompañe a natación y también a alguien que la asistía dentro de la pileta. Hoy, tuvo que recortar esa actividad: ese dinero lo destina a contratar a una persona que la ayude a realizar los trámites que le aseguren el acceso a su medicación. La indignación aumenta cuando escucha sobre denuncias de corrupción en la ANDIS: “Es terrible, porque mientras nosotros perdemos derechos humanos básicos, otros se enriquecen a costa nuestra. No creo que haya precedentes de algo así”, sostiene.

Sin ley

Rocío Librandi es acompañante terapéutica, psicóloga social y estudiante de Trabajo Social. Hace más de quince años trabaja en escuelas acompañando la trayectoria educativa de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Además, es delegada de la organización Prestadores Precarizados y del Frente de Lucha Tribuna Disca. “Venimos de un logro enorme: gracias a la movilización popular conseguimos que se cayera el veto que Javier Milei había impuesto contra la Ley de Emergencia en Discapacidad.” Para Rocío y el colectivo Disca, esa conquista no es un punto final, sino apenas un respiro.

“Hoy exigimos que la ley sea promulgada de inmediato. Cuando decimos que estamos en emergencia, es literal: están en riesgo nuestros trabajos, las prestaciones y, en muchos casos, la vida de las personas con discapacidad que dependen de esos apoyos para poder vivir con dignidad.” Sin embargo, el panorama sigue cargado de tensiones. El presidente anunció que podría judicializar la norma. Frente a esa amenaza, Rocío es contundente: “Si lo hace, vamos a estar en tribunales. No podemos permitir retroceder después de tanta lucha, y menos en este contexto en el que se destaparon casos de corrupción que involucran directamente a la Agencia Nacional de Discapacidad, a su exdirector Diego Spagnuolo y también al propio presidente Milei y a su hermana Karina.” La voz de Librandi refleja una mezcla de emociones victoriosas y persistencia en la lucha. Celebra la aprobación, pero advierte que la ley es insuficiente. “Nos da un respiro, pero no resuelve los problemas de fondo. Seguimos reclamando la extensión del cupo laboral para personas con discapacidad: ese 4% debe ser un piso, no un techo, porque más del 90% hoy no tiene trabajo. Y peleamos por la reincorporación de los más de 600 despedidos en la ANDIS, muchos de ellos personas con discapacidad. Eso fue un vaciamiento total.”

Entre la desidia estatal y la corrupción se abren paso la vida millones de personas que se niegan a resignarse y reclaman aquello que les corresponde: existir con dignidad.